TURQUIE. Acquittement du policier qui a tué l’étudiant kurde Kemal Kurkut

Soutenons les écrivains kurdes, participons à l’éducation des enfants du Rojava

Les minorités (non-kurdes) en Turquie

« Minorités non-kurdes en Turquie : une mosaïque ethnique riche et discrète (1/3). Historique des minorités en Turquie et point de situation ethnographique synthétique »

A lire sur le site Les clés du Moyen Orient

Écocide: Les mercenaires de la Turquie ont abattu près de 300 000 oliviers à Afrin

Il risque 20 ans de prison pour avoir photographié le meurtre d’un Kurde par la police turque

Cela fait 20 ans que l’exil parisien nous a volé Ahmet Kaya

ROJAVA. Havrin Khalaf a 36 ans aujourd’hui

ROJAVA. Des coopératives pour développer une nouvelle économie

Comment fonctionnent les coopératives dans la NES?

Comment les coopératives démarrent-elles?

Pour lancer des coopératives, le Bureau des coopératives et Aboriya Jinentrer en contact avec les communes locales, identifier les besoins de la commune et leur faire découvrir le principe des coopératives à travers des sessions de formation. Le Bureau des coopératives a commencé à jouer un rôle plus proactif dans la création de coopératives, après avoir reconnu que le modèle des coopératives était fréquemment utilisé comme une forme d’investissement plutôt que comme un moyen de développer une économie locale et communautaire. De nombreuses familles contribueraient financièrement au démarrage d’une coopérative. Mais plutôt que de s’impliquer davantage dans le travail ou le développement de la coopérative, ils percevraient simplement les bénéfices (qui finissaient par être très faibles pour toutes les personnes impliquées, car le nombre d ‘«investisseurs» était trop élevé, ce qui signifie que dans certaines coopératives membres seulement recueilli l’équivalent de 1 dollars environ chaque mois).

Pour éviter de tels abus du modèle coopératif, les bureaux régionaux des coopératives et Aboriya Jin prennent désormais l’initiative d’identifier les besoins des résidents locaux et mettent en place des projets coopératifs en conséquence, en se concentrant sur l’intégration des ménages les plus pauvres d’une commune, ceux qui sont blessés dans la guerre contre l’EI. ou la Turquie, ou ceux qui ont perdu un membre de leur famille.

Le type de soutien qu’une coopérative reçoit pour démarrer son activité varie. Ils reçoivent généralement ou obtiennent de l’aide pour acquérir les outils et produits nécessaires pour commencer l’activité choisie. Pour une coopérative agricole, il peut s’agir de terres et de semences. Les membres rejoignant la coopérative collectent de l’argent pour démarrer leur activité et peuvent recevoir jusqu’à 25% du coût initial du Bureau des coopératives. Les coopératives de femmes qui démarrent leur activité avec l’aide d’ Aboriya Jin ont 100% des coûts initiaux pris en charge par Aboriya Jin, selon les besoins du projet. Les bureaux des coopératives et Aboriya Jin offrent également des formations et fournissent des contacts aux coopératives qui recherchent des partenaires commerciaux. Au-delà des compétences professionnelles et des aspects économiques des coopératives, les formations visent à transmettre les valeurs politiques et sociales de l’entreprise coopérative.

Les programmes d’éducation sont nécessaires pour la société, en particulier pour notre travail, pour les coopératives. Notre société a perdu la force de ses liens sociaux, il est donc nécessaire de changer les mentalités et de relancer la vie communautaire. Dans les coopératives, nous travaillons ensemble. C’est une manière de construire l’unité du peuple.

Mediya, membre du Comité directeur du Bureau des coopératives de Qamishlo

Comment les coopératives gèrent-elles la concurrence sur le marché?

En ce qui concerne la concurrence sur le marché, une partie des activités des coopératives se situe en soi en dehors du cadre commercial: c’est bien sûr le cas des coopératives de services, mais aussi des coopératives agricoles qui pourraient distribuer (une partie de) leurs produits directement à leurs membres. De plus, lors de la création de nouvelles coopératives, leur activité répond généralement à des besoins locaux auxquels l’économie de marché ne répondait pas jusqu’à présent. Pour s’assurer que les coopératives ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, le bureau des coopératives vérifie que chaque coopérative couvre différents types de besoins et se complète dans son activité:

Il ne faut pas qu’une coopérative soit en concurrence avec une autre. Par exemple, le comité coopératif ne soutiendrait pas deux coopératives de pain dans un village. Ils procèdent selon les besoins des communautés locales.

Leyla Yousef, coprésidente de la Commission des coopératives

En ce qui concerne la concurrence avec d’autres entreprises privées, les coopératives peuvent attirer des clients avec des prix plus bas – qui visent également à abaisser généralement les prix du marché. La coopérative agricole créée dans le camp de déplacés de Tel Samen, par exemple, vend ses produits directement aux habitants du camp à la moitié du prix du marché. Plusieurs villes ont construit ou sont en train de construire de petits marchés dédiés à l’économie coopérative, de sorte que les coopératives de production ne dépendent pas d’intermédiaires qui prendraient une charge et feraient monter les prix. Les coopératives peuvent également proposer des prix plus bas car elles privilégient l’utilisation de matériel local au lieu d’importer des marchandises. Plus généralement,

Comment les coopératives partagent-elles les bénéfices?

Tout d’abord, il faut mentionner que tous les types de coopératives ne génèrent pas de profit. Comme mentionné précédemment, les coopératives de services fournissent simplement un service, qui n’est pas commercialisé. Les coopératives agricoles peuvent distribuer une partie ou la totalité de leur production directement à leurs membres. Pour ceux qui ne générer des gains financiers, les bénéfices sont divisés en quatre parties:

– une partie est payée à titre de taxe à l’organisme de soutien (à savoir Aboriya Jin ou le bureau local des coopératives), qui est ensuite réutilisée pour développer de nouvelles coopératives. Les coopératives normales paient une taxe de 5% lorsqu’elles réalisent un bénéfice. S’ils ne font aucun profit, ils n’ont pas à payer d’impôt. Pour les coopératives agricoles utilisant des terres fournies par l’AANES, la taxe peut atteindre 9%, et pour celles qui utilisent leurs propres terres, elle est de 5%. Quant aux coopératives soutenues par Aboriya Jin , une taxe de 5% du bénéfice devrait être payée après 6 mois d’activité afin de financer de nouveaux projets.

– une partie est réinvestie dans le développement de la coopérative en question (les directives pour les coopératives dans NES recommandent 25%, mais le montant typique mis de côté pour le réinvestissement est plutôt de 10%)

– une partie est utilisée pour le développement de projets locaux. Certaines coopératives sont liées à d’autres institutions, par exemple à la Sazîya malbatên şehidan (Organisation pour les familles des martyrs). L’organisation offre un soutien à la coopérative qui à son tour donne une part de ses bénéfices à cette organisation de la société civile, qui travaille avec les familles pauvres, les veuves, les handicapés ou les personnes touchées par la guerre. De même, celles liées au mouvement des femmes Kongra-Star via Aboriya Jin fournissent une part de leurs bénéfices pour soutenir le travail des femmes dans le nord et l’est de la Syrie. D’autres peuvent également soutenir des projets communautaires locaux individuels (voir ci-dessous).

– et le reste est réparti entre les membres

Hormis les taxes, le montant de toutes ces parties est décidé par chaque coopérative.

Étude de cas: coopérative de vêtements et cosmétiques, Hilleliyah, Qamishlo

Le quartier Hilleliyah de Qamishlo abrite plusieurs coopératives. L’un d’eux est la coopérative de vêtements et de cosmétiques Shilan. La coopérative Shilan a été créée en 2016, après plusieurs réunions de quartier qui ont discuté des besoins du quartier et des projets potentiels. Un groupe de femmes a finalement rassemblé des fonds pour ouvrir un nouveau magasin. Son objectif est de soutenir les ménages pauvres, en vendant des vêtements et des cosmétiques à un prix inférieur à celui des magasins habituels et en facilitant l’accès à ces biens dans un quartier éloigné du marché central.

La coopérative achète des vêtements au prix de gros et les revend à un prix inférieur à celui des magasins ordinaires. En conséquence, la coopérative génère des profits minimes. La participation des membres est principalement motivée par l’idée de couvrir les besoins du quartier de manière communautaire. À ce jour, la coopérative compte 22 membres et est dirigée par 3 femmes. Le comité de direction fait le travail quotidien sans recevoir d’argent car il souhaite promouvoir le projet et l’économie coopérative, tandis que les autres membres apportent leur aide en cas de besoin. Elles reçoivent un rendement modeste chaque mois, en fonction du montant investi. De nombreuses membres de la coopérative Shilan participent également à la coopérative voisine Nesrin qui vend des produits de nettoyage, suivant des principes similaires. Leur projet est de construire un atelier de couture afin de produire des vêtements localement et de créer des emplois dans un secteur facilement accessible aux femmes.

Impact de l’invasion de la Turquie en 2019 sur l’économie coopérative

Peu de temps avant l’invasion turque de Sere Kaniye et Tel Abyad en octobre 2019, les deux villes et leurs environs étaient un foyer fertile pour une forte concentration de coopératives. Autour de Sere Kaniye, plus de 12 000 hectares ont été cédés à des coopératives agricoles. Toutes les coopératives ont coordonné leurs activités, certaines spécialisées dans la production, d’autres dans l’achat et la vente. La coopérative Hevgirtin a réuni 1250 membres, cultivant de l’orge sur plus de 6000 hectares. Les bénéfices que les membres de ces coopératives agricoles avaient mis de côté tout au long de 2015 et 2016 leur ont permis d’ouvrir la coopérative Mezopotamya, une boulangerie semi-automatisée. De telles initiatives ont joué un rôle de pionnier dans l’économie coopérative de NES.

L’invasion de la Turquie en octobre 2019 et l’occupation continue de 5000 km 2 dans les régions de Sere Kaniye et de Tel Abyad ont détruit cette économie alternative en développement. Les forces soutenues par la Turquie ont pillé et pillé des propriétés privées et publiques, des entreprises et des coopératives (pour plus d’informations, voir le rapport de décembre 2019 du RIC: La guerre de la Turquie contre les civils). La boulangerie de Mésopotamie a été saisie par des factions soutenues par la Turquie, entraînant la perte de machines et de réserves. Des associations agricoles coopératives ont également été pillées, avec la perte totale de 800 tonnes de blé plus 1 500 tonnes d’engrais de 6 coopératives de la campagne de Sere Kaniye. L’impact psychologique doit être considéré à côté du dommage matériel: l’expérience ou la menace de destruction fait paraître vaine toute tentative de construction de futurs projets.

Lorsque la guerre s’est rapprochée, les gens ont hésité à s’engager dans des projets de coopération par crainte que l’État turc ne les détruise. Quel est l’intérêt de travailler le sol si l’ennemi vient tout prendre? Et avec la guerre, tout a été pillé et détruit.

Ashref, ancien membre du Bureau de l’économie de Sere Kaniye

Pourtant, les coopératives se développent même parmi ceux qui ont fui la guerre. Le bureau des coopératives tente de susciter la création de nouveaux villages en donnant des terres arables aux habitants qui vivent dans des camps de déplacés internes. Dans la campagne de Heseke, la coopérative Kaniya Jin rassemble trois familles qui ont fui l’invasion de Sere Kaniye. Ils cultivent l’ail et les oignons sur un hectare de terre.

Pourtant, motiver les personnes déplacées à s’installer dans un nouvel endroit est difficile. Ceux qui ont fui Sere Kaniye préfèrent rester dans le camp de déplacés, car ils espèrent rentrer un jour chez eux. Dans d’autres cas, par conséquent, les coopératives se développent directement à l’intérieur des camps de personnes déplacées.

Étude de cas: Coopérative agricole dans le camp de déplacés de Tel Samen, campagne de Raqqa

Le camp de déplacés de Tel Samen est une ancienne base militaire américaine convertie en camp de déplacés après l’invasion d’octobre 2019, lorsque les forces américaines se sont retirées des régions orientales de la NES pour ouvrir la voie à l’assaut turc. La population du camp d’environ 700 familles est principalement composée de familles arabes et kurdes, ainsi qu’une minorité importante de familles turkmènes, qui ont toutes fui Tel Abyad face à l’occupation turque. Début 2020, l’administration du camp a aidé à collecter des fonds pour démarrer l’activité de plantation de divers légumes, 100 familles contribuant financièrement au projet. Six hectares de terres sont actuellement cultivés.

La population du camp bénéficie de deux manières de la coopérative. Premièrement, il offre aux PDI la possibilité de gagner un salaire. Chaque jour, 15 à 20 personnes de familles différentes travaillent pour la coopérative, chaque personne étant payée un salaire journalier typique d’un ouvrier agricole de 3000SYP. Deuxièmement, tous les habitants du camp peuvent acheter les produits de la coopérative à la moitié du prix du marché, ce qui leur permet de nourrir leur famille. Ce qui reste est vendu sur le marché de Raqqa et les bénéfices des ventes sont partagés entre les 100 familles qui ont contribué financièrement à la coopérative. Actuellement, la coopérative négocie avec le Bureau des coopératives pour étendre son activité et acquérir des moutons et des poulets.

Conclusion

À ce jour, l’économie coopérative de NES en est encore à ses balbutiements. Son développement est entravé par plusieurs aspects, notamment la menace de guerre et un faible niveau d’éducation et de sensibilisation de la population en général. Les coopératives représentent encore une part marginale de l’économie locale par rapport à la production, à la consommation et aux besoins globaux de millions de résidents locaux. Cependant, les coopératives conservent une importance particulière dans la NES car elles représentent un système économique alternatif émergent qui vise à répondre aux besoins économiques et écologiques urgents de la région en:

– diversifier la production agricole pour s’éloigner de la monoculture;

– développer des constructions et des méthodes agricoles écologiquement durables;

– promouvoir l’autosuffisance et réduire la dépendance à l’égard des produits importés;

– aider les femmes à gagner leur indépendance économique;

– et offrant une perspective économique aux familles pauvres.

Les coopératives jouent donc un rôle central dans le projet politique plus large en cours au sein de l’AANES, et en particulier ses objectifs d’aller vers l’autonomie alimentaire, une économie sociale et écologique et l’égalité des sexes.

Il faut du temps et de la stabilité pour permettre à ce modèle de se développer. Comme le dit le porte-parole du Bureau de l’économie:

Tout cela est un processus lent et ascendant. À l’avenir, nous évoluerons progressivement vers une économie coopérative. Bien sûr, la guerre est une possibilité qui pourrait détruire ces efforts. Nous espérons parvenir à une société sans plus de pauvres ni de riches, mais une vie égale pour tous.

Walid, porte-parole du Bureau d’économie de la NES

Les informations présentées dans cet article s’appuient sur des entretiens menés avec des personnes en charge du développement des coopératives dans la NES:

– Walid, porte-parole du Bureau de l’économie, et Azad, coprésident de la fabrication dans la région de Jazira, août 2019

– Dr Hassan Betay et Leyla Yousef, coprésidents de la Commission coopérative, août 2019

– Armanc, coordinateur avec Aboriya Jin, branche économique de Kongra Star, Qamishlo, septembre 2020

– Firdaws, coordinateur du Bureau des coopératives du canton de Qamishlo, septembre 2020

– Mediya, comité de gestion du Bureau des coopératives du canton de Qamishlo, septembre 2020

– Karker, coprésident du Bureau des coopératives de Heseke, septembre 2020

– Ashref, ancien membre du Bureau de l’économie de Sere Kaniye, septembre 2020

– Newroz, coordinateur du bureau des coopératives du canton de Heseke, octobre 2020

FÉMINICIDES: Au moins 256 femmes tuées en dix mois en Turquie

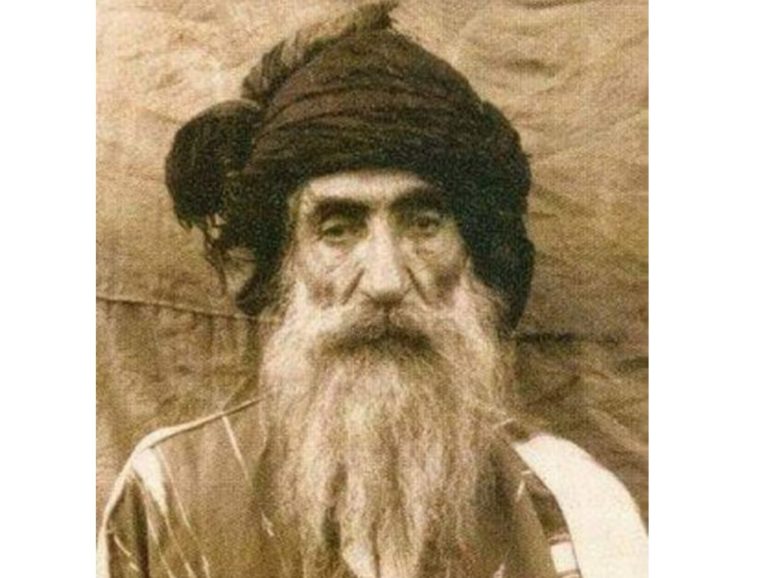

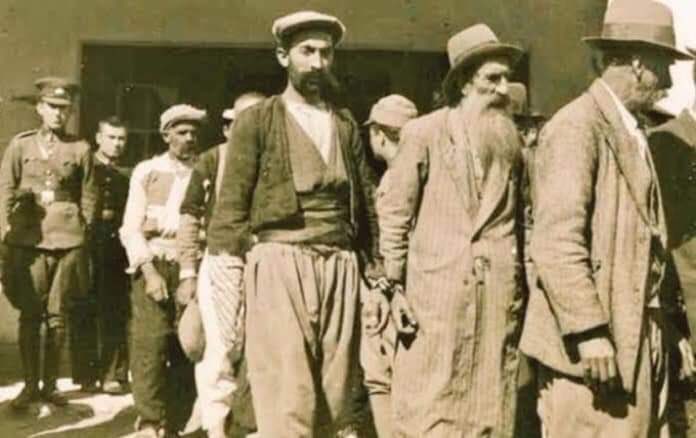

Il y a 83 ans, la Turquie pendait le leader kurde Seyid Riza et ses compagnons

Seyid Riza, son fils et ses compagnons avant leur exécution pour avoir exigé de vivre en liberté et en paix dans leur propre pays.

Seyid Riza, son fils et ses compagnons avant leur exécution pour avoir exigé de vivre en liberté et en paix dans leur propre pays.

Quand les stéréotypes se transforment en croyances dominées par l’ignorance

Des gangs de la Turquie kidnappent 4 civils kurdes à Afrin

La structure dite de «police militaire» du groupe de mercenaires al-Nixba, soutenu par la Turquie, a enlevé quatre civils du village d’Emara, à Mabata, un district d’Afrin.

D’après les informations sur le terrain, les noms des personnes enlevées sont les suivants; Eli Eli Mistefa (30), Henan Eli Mistefa (32), Mistefa Henif Roto (29), Henif İbrahim Roto (57).

Les civils kidnappés ont été emmenés au siège de la soi-disant «police militaire», qui était une école avant l’occupation turque.

Afrin est occupée par la Turquie depuis mars 2018. Les enlèvements sont une source de revenus commune pour les mercenaires islamistes de l’État turc. Depuis le début de l’occupation d’Afrin, les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre sont à l’ordre du jour dans ce qui était autrefois la région la plus sûre de toute la Syrie. Outre une politique coloniale classique, la Turquie continue de pratiquer une politique de nettoyage ethnique, qui a chassé des centaines de milliers de personnes de leurs colonies ancestrales. Le changement démographique en faveur de la Turquie et de ses forces d’invasion islamistes, des crimes tels que les enlèvements, la torture, l’extorsion et le meurtre se produisent avec l’approbation de facto de la communauté internationale des États.

Même deux ans et demi après l’occupation d’Afrin dans le nord-ouest de la Syrie par la Turquie et les milices djihadistes, la violence excessive, les pillages et les expulsions continuent d’être à l’ordre du jour dans l’ancien canton autonome. Telles sont les conclusions d’un rapport mensuel de l’Organisation des droits de l’homme d’Afrin. Le bilan des violations des droits de l’homme enregistrées en septembre a été présenté dimanche au camp de Serdem dans le canton de Shehba. Le contenu du rapport est; deux civils tués, dont un enfant, plus de quatre-vingts enlevés, et trois mineurs mariés à des mercenaires islamistes contre la volonté de leurs familles.

En septembre, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a publié un rapport de 25 pages présentant ses conclusions sur la base d’enquêtes menées du 11 janvier 2020 au 1er juillet 2020.

Documentant les violations et les abus continus par presque tous les acteurs du conflit contrôlant le territoire en Syrie, le rapport met en évidence une augmentation des crimes ciblés tels que les assassinats, la violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les filles, et le pillage ou l’appropriation de la propriétés privée appartenant aux Kurdes notamment.

À Afrin et dans les environs, le rapport documente comment l’armée nationale syrienne soutenue par la Turquie a pu commettre les crimes de guerre de prise d’otages, de traitements cruels, de torture et de viol. Dans la même région, des dizaines de civils ont été tués et mutilés par de gros engins explosifs improvisés, ainsi que par des bombardements et des attaques à la roquette.

En particulier, le rapport indique que depuis 2019, les femmes kurdes des régions d’Afrin et de Ra’s al-Ayn [Serêkaniyê] ont été confrontées à des actes d’intimidation de la part de membres de la brigade de l’armée nationale syrienne, ce qui a engendré un climat de peur omniprésent qui les a confinées chez elles. Des femmes et des filles ont également été détenues par des combattants de l’Armée nationale syrienne et soumises à des viols et à des violences sexuelles – causant de graves préjudices physiques et psychologiques au niveau individuel ainsi qu’au niveau communautaire, en raison de la stigmatisation et des normes culturelles. Au cours de cette période, des cas de violence sexuelle contre des femmes et des hommes dans un centre de détention d’Afrin ont été documentés.

La Commission a également reçu des informations faisant état de mariages forcés et d’enlèvements de femmes kurdes à Afrin et Ra’s al-Ayn [Serêkaniyê], qui impliquaient principalement des membres de la division 24 (la brigade Sultan Murad) de l’armée nationale syrienne.

« La situation des droits de l’homme dans certaines parties du nord, du nord-ouest et du nord-est de la Syrie sous le contrôle des forces turques et des groupes armés affiliés à la Turquie est sombre, avec la violence et la criminalité qui sévissent », a averti vendredi la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme Michelle Bachelet.

Alors que les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire contre les civils se poursuivent dans toute la Syrie, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a noté ces derniers mois un schéma alarmant de graves violations dans ces régions, notamment à Afrin, Ras al-Ain et Tel Abyad, où les meurtres ont augmenté. Des enlèvements, des transferts illégaux de personnes dans le but de changer la démographie de la région, des saisies de terres et de propriétés et des expulsions forcées ont été documentés.

Du 1er janvier au 14 septembre 2020, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies a vérifié la mort d’au moins 116 civils à la suite d’engins explosifs improvisés (IEDS) utilisés par des auteurs non identifiés et des restes explosifs de guerre (REG). Les personnes tuées comprenaient 15 femmes, 20 garçons et deux filles. Quelque 463 civils ont été blessés.