SYRIE / ROJAVA – Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le commandant kurde, Mazlum Abdi a plaidé pour une position internationale commune sur le Rojava. Il a exigé des garanties quant à la mise en œuvre des accords, évoqué l’ouverture du dialogue avec la Turquie et qualifié la présence de combattantes femmes des YPJ dans les forces armées de leur « ligne rouge ».

Le commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazlum Abdi, a appelé à une position internationale coordonnée sur le nord et l’est de la Syrie lors de son intervention à la Conférence de Munich sur la sécurité. « Nous espérons qu’une position commune sur le Rojava se dégagera », a déclaré M. Abdi dans une interview accordée à Stêrk TV. « Nous avons réussi à faire entendre notre voix et souhaitons que le Rojava reçoive du soutien. » Il a exposé le contexte en évoquant la situation sécuritaire des dernières semaines : des attaques massives ont eu lieu, ce qui explique pourquoi, selon les FDS, un rôle purement observateur des acteurs extérieurs est insuffisant.

Première apparition officielle

Abdi a décrit la participation de l’administration autonome kurde du Rojava à Munich comme politiquement significative : « Nous avons été officiellement invités pour la première fois, et j’y ai participé en tant que commandant en chef des FDS. » Parallèlement, a-t-il ajouté, certains acteurs cherchaient à empêcher cette présence.

Il a insisté sur une date en particulier : l’accord du 29 janvier. Cet accord ne doit pas être remis en cause. « Il ne doit y avoir aucune violation des accords », a souligné Abdi. Évoquant les revers précédents, Abdi a déclaré, en substance, que la dynamique ne devait pas s’essouffler à nouveau comme lors des phases précédentes, et c’est de là qu’il a tiré la revendication centrale : « Nous voulons des garanties contraignantes de toutes les parties, et notamment des puissances garantes. »

D’après lui, ce point précis a également été soulevé lors des discussions avec les États-Unis. « Nous avons évoqué la question des garanties avec le secrétaire d’État américain et sollicité son soutien. » Il est désormais crucial que les acteurs internationaux non seulement approuvent politiquement la mise en œuvre, mais la garantissent également concrètement.

Contacts avec Damas et canaux ouverts avec la Turquie

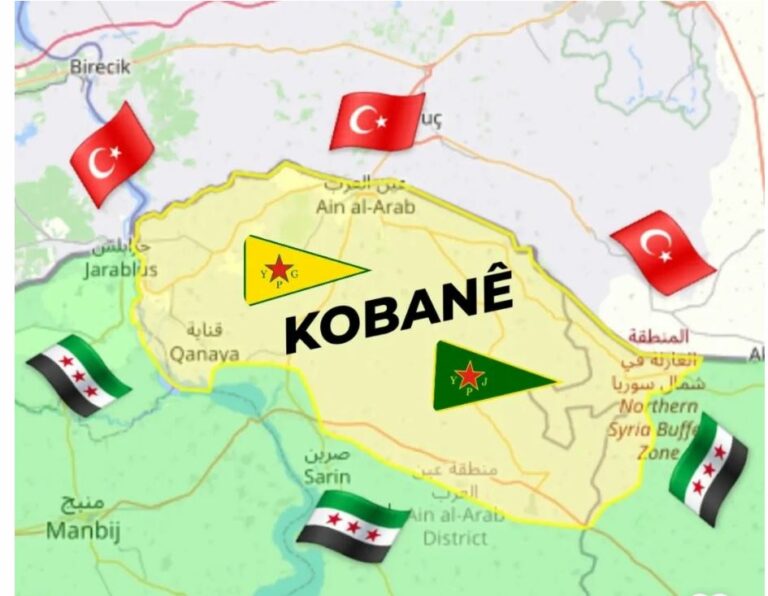

Abdi a expliqué que des contacts avaient déjà eu lieu avec des représentants à Damas avant Munich ; toutefois, les discussions dans ce cadre international étaient inédites. Une approche de travail se dessinait, susceptible d’être soutenue à la fois par les Kurdes et le gouvernement syrien. Concernant le niveau régional, Abdi a indiqué que les relations avec les États voisins entraient dans une nouvelle phase. Au sujet d’Ankara, il a déclaré avec prudence mais clarté : « Des canaux de communication restent ouverts avec la Turquie. » Parallèlement, il a évoqué la relative désescalade des derniers mois et a associé cette situation à l’espoir que la Turquie jouerait un rôle constructif dans la suite du processus : « Nous souhaitons que la Turquie contribue positivement aux négociations. »

Cessez-le-feu, pressions internationales et invitation aux États-Unis

Selon Abdi, la pression sociale au Rojava, la position de la diaspora et les prises de position de certains segments de l’establishment politique américain ont influencé la ligne internationale. Cela, a-t-il affirmé, a contribué à la stabilisation du Rojava. « Le cessez-le-feu est le fruit de ce processus », a-t-il déclaré. Abdi a également confirmé avoir reçu une invitation aux États-Unis : « Nous avons été invités aux États-Unis ; si l’occasion se présente, nous pourrons nous y rendre. » Pour les FDS, une telle visite permettrait de donner une dimension plus concrète aux questions de sécurité et d’intégration au niveau politique supérieur.

Le rôle d’Abdullah Öcalan

Un autre point central des propos d’Abdi concernait le rôle politique du représentant kurde Abdullah Öcalan, emprisonné sur l’île-prison turque d’Imrali. Le commandant des FDS a fait état de plusieurs lettres d’Imrali relatives à la mise en œuvre de l’accord du 10 mars et a conclu : « Les autorités syriennes devraient entamer un dialogue avec Imrali. » Parallèlement, Abdi a mis en garde contre toute tentative d’exacerbation des divisions ethniques : « Certains cherchent à déclencher une guerre arabo-kurde. » Malgré les incidents violents, cette logique ne doit pas prévaloir, « car cela ne signifie pas que les Kurdes et les Arabes sont ennemis », a déclaré Abdi.

Il a évoqué de longues périodes de coexistence pacifique dans des régions comme Kobanê et Cizîrê. Sa ligne directrice politique consiste à reconnaître ouvertement les erreurs commises, sans pour autant renoncer au cadre commun : « Nous corrigerons nos erreurs et construirons ensemble un avenir meilleur. »

L’unité kurde et les structures féminines comme ligne rouge

Abdi a souligné la mobilisation de la population et de la diaspora lors des violentes attaques perpétrées ces dernières semaines contre l’administration autonome du nord-est de la Syrie. Selon lui, cela a modifié la perception internationale du Rojava. Parallèlement, il a appelé à un renforcement de la consolidation politique des forces kurdes : seule une organisation plus unifiée permettra de gérer le processus en cours de manière stable.

Selon lui, le rôle des femmes dans les structures de sécurité est non négociable. « La force des femmes est notre ligne rouge », a déclaré Abdi. Lors de discussions avec Damas, les FDS ont exigé que « chaque brigade dispose d’une unité féminine ». Cette pratique devrait se poursuivre jusqu’à l’adoption d’une réglementation juridique claire.

« Pas de retraite tant que le statut n’est pas garanti »

En conclusion, Abdi a décrit le processus global comme long et conflictuel, mais aussi politiquement ouvert. « La révolution ne se déroule pas toujours sans interruptions », a-t-il déclaré. Le recul était hors de question : « Notre peuple ne doit pas faire un seul pas en arrière. » Sa dernière phrase a donné le ton : « Les acquis obtenus jusqu’à présent ne suffisent pas ; la lutte continue jusqu’à ce que notre position soit renforcée. » (ANF)