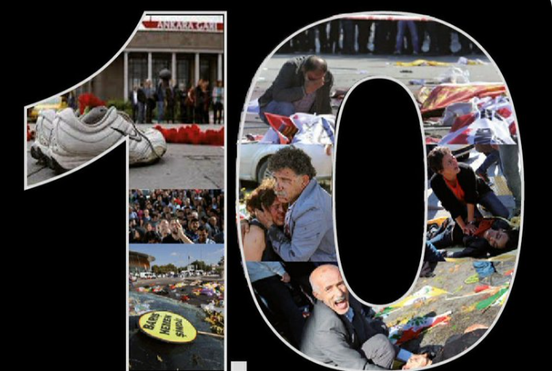

L’attentat perpétré par Daech le 10 octobre 2015 devant la gare d’Ankara lors du « Rassemblement pour le Travail, la Paix et la Démocratie » constitue le massacre de civils le plus meurtrier de l’histoire de la Turquie. Il a coûté la vie à 103 personnes et en a blessé des centaines. Pourtant, dix ans plus tard, le procès n’a toujours pas abouti.

À l’occasion de l’anniversaire du massacre, les aspects juridiques de l’affaire et la quête de justice ont une fois de plus retenu l’attention du public. L’avocate Ilke Işık, qui a suivi l’affaire depuis le début, a présenté une analyse complète des lacunes juridiques et de la position de l’État tout au long de la procédure.

Işık a critiqué le refus du pouvoir judiciaire de qualifier le massacre de crime contre l’humanité, soulignant que cette période de dix ans reflète la tendance générale de la pratique judiciaire en Turquie.

Işık a déclaré : « Dix ans se sont écoulés depuis le plus grand massacre de masse du pays. Pour nous, ces dix années ont aussi été synonymes de lamentations sur la justice. Dès le début du procès et tout au long de celui-ci, la 4e Haute Cour pénale d’Ankara a rendu deux décisions. Pourtant, dans sa décision la plus récente, elle a maintenu son attitude de refus de considérer ce crime comme un crime contre l’humanité. Cette position est conforme à la jurisprudence générale. »

Trois jurys ont été remplacés au cours de ce procès. Ce dossier, qui contient des centaines de dossiers et exige un examen minutieux, n’a pas été reconnu lors de la première audience comme le plus grand massacre du pays. Pourtant, en 2026, le premier jury avait lui-même souligné l’importance de ce dossier.

Ilke Işık a déclaré que les changements au sein des commissions judiciaires révélaient la négligence avec laquelle l’affaire avait été traitée. Elle a ajouté : « Dans un dossier aussi vaste et exigeant un examen aussi minutieux, le remplacement ou la suppression de commissions judiciaires, surtout lorsqu’il s’agit d’un massacre à motivation politique, témoigne de la politique de la justice. Les demandes ont été ignorées ; les décisions semblaient prédéterminées. »

Après dix ans, ils nous ont dit ceci : « Nous ne punirons que les membres de l’EI. (…) »

Une décision qui bouleverse la réalité politique

Ilke Işık a déclaré que, bien que le nombre d’accusés dans cette affaire ait augmenté au fil du temps, aucun fonctionnaire n’avait jamais été poursuivi. Elle a déclaré : « Lors du premier procès, il y avait neuf accusés. Avec le jugement rendu en 2024, ce nombre est passé à dix. Ces dix accusés ont été condamnés pour 101 chefs d’accusation de meurtre aggravé et de tentative de meurtre. Au total, dix-neuf accusés étaient en détention. »

Les neuf autres ont été condamnés pour divers crimes, tels que l’appartenance à une organisation et la possession d’explosifs. Nous pouvons affirmer qu’il s’agit du seul cas dans le pays où des membres de l’EI ont été jugés en détention et condamnés. Car nous savons que ces accusés, fugitifs ou non, n’avaient pas été appréhendés auparavant. Et lorsqu’ils l’ont été, ils ont été libérés peu après. Cette pratique de libération a été intériorisée par le système judiciaire.

Işık a expliqué que le procès pour crimes contre l’humanité était également limité pour des raisons politiques. Il a également déclaré : « En 2019, le parquet général d’Ankara a établi un acte d’accusation pour crimes contre l’humanité, qui a été accepté par la 4e Haute Cour pénale d’Ankara. Cependant, en 2024, le tribunal a acquitté les accusés de cette accusation. Il a jugé que le crime n’avait pas été commis contre la société tout entière et a affirmé qu’il avait été commis pour mettre le Parti de la justice et du développement (AKP) dans une position difficile avant les élections de novembre. »

Il s’agit d’une décision qui déforme la réalité juridique et politique. La Cour d’appel, quant à elle, a évité de se prononcer sur le fond de l’affaire, arguant que les victimes n’avaient pas qualité pour agir. Nous avons fait appel de cette décision, et la procédure est toujours en cours devant la juridiction supérieure.

Aucune mesure n’a été prise contre un fonctionnaire public

Işık a souligné qu’aucune mesure n’avait été prise concernant la responsabilité des fonctionnaires. Elle a déclaré : « Ce massacre n’a pas été perpétré uniquement par Daech. Daech a été instrumentalisé. Les planificateurs du massacre, les accusés en fuite et tous les chaînons manquants figurent au dossier. Pourtant, aucun fonctionnaire n’a été poursuivi. Même les policiers anti-émeute qui ont fait usage de gaz lacrymogène sur les lieux n’ont pas été traduits en justice. Depuis dix ans, toutes les institutions de l’État érigent un mur unifié pour empêcher les poursuites contre les fonctionnaires. » Elle a déclaré : « Nous luttons pour la justice, et eux luttent pour éviter de rendre des comptes », et a attiré l’attention sur la nature politique du processus.

Enfin, Işık a déclaré que les recours déposés auprès de la Cour constitutionnelle n’avaient pas non plus abouti. Elle a conclu : « La décision concernant les accusés détenus a été rendue en 2018 et sa motivation rédigée en 2019. Depuis, elle est en instance devant la Cour constitutionnelle. Nos objections de fond ont été ignorées. Cette affaire constitue un test pour la Turquie dans sa lutte contre les crimes contre l’humanité, et le pouvoir judiciaire a échoué à ce test. »

Que s’est-il passé au cours de ces dix années ?

Le matin du 10 octobre 2015, deux kamikazes se sont fait exploser l’un après l’autre à 10h04 au milieu d’une foule rassemblée devant la gare d’Ankara pour le « Rassemblement pour le Travail, la Paix et la Démocratie ». Les explosions ont fait 103 morts et des centaines de blessés. Considéré comme l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire de la Turquie, ce massacre a profondément marqué la conscience sociale. L’EI a revendiqué l’attentat.

Au lendemain de l’incident, un deuil national de trois jours a été décrété. Les syndicats ont appelé à la grève et les partis politiques ont suspendu leurs campagnes électorales. L’intervention immédiate de la police sur place et le traitement brutal infligé aux personnes tentant de porter secours aux blessés ont suscité une vive indignation publique.

Le rassemblement pour la paix, cible de l’attaque, avait été organisé à l’appel de partis politiques pacifistes, d’organisations de la société civile et d’associations professionnelles. Le massacre a été perçu non seulement comme un échec sécuritaire, mais aussi comme un tournant politique majeur.

Négligence ignorée

L’enquête a finalement permis de remonter jusqu’à une cellule de l’EI basée à Antep. L’un des kamikazes était Yunus Emre Alagöz, dont le frère, Abdurrahman Alagöz, avait perpétré l’attentat de Suruç en juillet 2015, qui avait fait 34 morts. Il a été révélé par la suite que les deux attentats avaient été planifiés par des individus liés au même réseau de l’EI.

Le parquet général d’Ankara a identifié İlhami Balı, prétendument le commandant de l’EI responsable en Turquie, comme l’organisateur de l’attentat.

Au total, 35 personnes ont été inculpées, dont 16 sont toujours en fuite. Le procès a débuté en 2016. Neuf accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée, un pour « violation de l’ordre constitutionnel » et 100 pour « meurtre avec préméditation », soit un total de 101 peines de réclusion criminelle à perpétuité aggravée chacun.

Ils ont également été condamnés à plus de 10 000 ans de prison pour « tentative de meurtre ».

Tout au long du procès, les familles des victimes et leurs avocats ont réitéré que l’État disposait d’informations préalables sur l’attaque, mais n’avait pas pris les précautions nécessaires. Ces allégations ont été fréquemment soulevées devant le tribunal, mais aucune enquête n’a jamais été ouverte contre les fonctionnaires. Pour ceux qui estimaient que la justice devait s’en prendre non seulement aux auteurs, mais aussi aux responsables de négligence, cela a été une profonde source de déception.

En 2024, à l’occasion du neuvième anniversaire de l’attentat, le tribunal a rendu sa décision finale. Cependant, les accusés en fuite sont toujours en fuite et Ilhami Balı, accusé d’avoir orchestré le massacre, n’a toujours pas été retrouvé. Bien que la procédure judiciaire soit techniquement terminée, la société est convaincue que justice n’a pas été rendue.

L’un des prix les plus lourds payés pour la revendication de paix

Tout au long du procès du massacre de la gare d’Ankara du 10 octobre, les critiques les plus virulentes ont porté sur le refus de la justice de demander des comptes aux responsables publics. Les avocats ont affirmé que des renseignements avaient été obtenus avant l’attaque concernant l’existence d’une cellule de l’EI ; l’identité des suspects, leurs numéros de téléphone et même leurs conversations sur écoute étaient connus. Pourtant, le tribunal a ignoré ces informations.

Il est apparu ultérieurement qu’un rapport établi par des inspecteurs du ministère de l’Intérieur avait été censuré par la Direction générale de la sécurité et que des dossiers clés avaient été retenus par les procureurs. Malgré cela, la 4e Haute Cour pénale d’Ankara n’a pas pris en compte ces documents dans sa décision motivée.

Les avocats ont soutenu que l’attaque devait être qualifiée de « crime contre l’humanité », mais le tribunal a rejeté cette définition, ne prononçant des verdicts que pour « violation de l’ordre constitutionnel » et « meurtre prémédité ». Des institutions telles que l’Union des barreaux turcs et le Barreau d’Ankara ont également assisté aux audiences, soulignant les lacunes de la procédure judiciaire. Les partis politiques, quant à eux, ont critiqué le gouvernement de l’époque pour sa rhétorique entourant l’attaque et son absence de mesures préventives.

Le massacre de la gare d’Ankara du 10 octobre a remis au premier plan national des questions fondamentales telles que la lutte contre le terrorisme, l’indépendance de la justice et la responsabilité publique. Les commémorations organisées à l’occasion de ces anniversaires continuent de rendre hommage non seulement aux victimes, mais aussi à la lutte incessante pour la justice.

Cette date reste gravée dans la mémoire collective comme le jour où l’appel à la paix a connu son plus lourd tribut. (ANF)