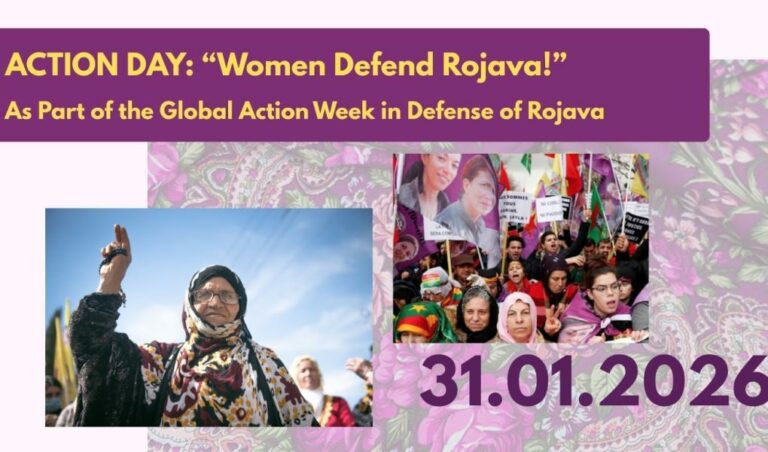

Journée mondial d’action. « Les femmes défendent le Rojava »

SYRIE / ROJAVA – Le collectif Women Defend Rojava appelle les femmes à se mobiliser pour le Rojava ce 31 janvier 2026 dans le cadre de la Journée mondial d’action en soutien aux Kurdes du Rojava attaqués par les gangs djihadistes de Damas.

Voici le communiqué du Collectif Women Defend Rojava (Les femmes défendent le Rojava) :

Journée Mondiales d’Action

Dans le cadre des Journées mondiales d’action, le 31 janvier 2026, nous appelons toutes les femmes et toutes les forces démocratiques à se joindre aux actions menées sous le slogan « Les femmes défendent le Rojava » pour défendre la révolution des femmes !

Les acquis de la révolution des femmes dans le nord et l’est de la Syrie sont actuellement soumis à des attaques massives. Le gouvernement de transition syrien, en collaboration avec plusieurs milices djihadistes, dont des combattants de l’EI, cherche à détruire la philosophie « Jin, Jiyan, Azadî ». Les femmes, pionnières de la révolution, sont persécutées, enlevées, torturées, assassinées, et leurs tresses sont exposées comme des trophées.

Aujourd’hui, toutes les femmes kurdes, arabes, arméniennes et assyriennes, les combattantes des YPJ, Kongra Star, HPC Jin, Bet Nahrain et toute la société sont unies, prêtes à défendre leurs acquis durement gagnés. Sans la libération des femmes, il ne peut y avoir de libération de la société !

Ces attaques n’ont pas passé inaperçues en dehors du Kurdistan. Elles ont suscité une vague massive de solidarité, avec des marches, des manifestations et des caravanes. Des milliers de femmes ont tressé leurs cheveux en signe de solidarité : pour chaque tresse coupée, une centaine de nouvelles sont tissées. Ensemble, nous tissons la révolution !

Nous appelons tout le monde à descendre dans la rue le 31 janvier pour montrer à l’opinion publique internationale que nous sommes unis dans notre lutte pour une vie digne. Défendons ensemble la révolution des femmes ; elle est un espoir non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier.

Jin Jiyan Azadî !

ROJAVA. L’hôpital pour enfants de Kobanê menacé de fermeture

SYRIE / ROJAVA – Le siège de la ville kurde de Kobanê par les gangs de Damas, HTS, DAECH / ISIS et de Turquie met en danger la vie d’environ 600 000 personnes. Faute de médicaments, de carburant et d’oxygène, le fonctionnement de l’hôpital pour enfants n’est plus assuré.

Des milices supplétives de la Turquie, appuyées par des mercenaires du Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et de l’État islamique (EI), poursuivent le siège de la ville de Kobanê et de ses environs. Cette situation a engendré une crise humanitaire. Faute de carburant et d’oxygène, l’hôpital d’Aykûr, principal centre de soins pédiatriques de la région, risque de cesser ses activités.

Les aliments pour bébés et les médicaments pour dialyse se font de plus en plus rares. De nombreux magasins sont à court de produits alimentaires de base et les légumes sont presque tous épuisés. Cette situation met en danger la vie d’environ 600 000 habitants de la ville. Malgré ce scénario catastrophique, le siège et les menaces d’attaques, les habitants de Kobanê continuent de résister.

Graham et Blumenthal présentent la « Loi pour sauver les Kurdes » afin de protéger les alliés kurdes en Syrie

ETATS-UNIS – Les sénateurs américains Lindsey Graham (républicain) et Richard Blumenthal (démocrate) ont présenté au Sénat la loi « Save the Kurds Act » (Loi pour sauver les Kurdes) en réponse aux attaques répétées des forces gouvernementales syriennes contre les Forces démocratiques syriennes (FDS), en Syrie et au Rojava.

Un communiqué conjoint des bureaux des sénateurs a souligné le rôle crucial des FDS dans les opérations contre DAECH / ISIS, affirmant : « Lors des efforts visant à anéantir Daech, les FDS ont contribué de manière décisive au succès de l’opération. »

Le communiqué prétend également qu’après la chute du régime d’Assad, le nouveau président syrien, Ahmed al-Charaa (Jolani), a lancé une campagne contre les FDS sous prétexte d’unification nationale. Il allègue qu’il existe des preuves que ces attaques sont coordonnées avec la Turquie et bénéficient de son soutien.

Le communiqué soulignait que les FDS contrôlent des zones où sont détenus des prisonniers de l’EI et où sont stationnés environ 1 000 soldats américains, insistant sur le fait que les attaques contre les Kurdes menacent non seulement la stabilité régionale, mais aussi la sécurité des soldats américains et les relations de Washington avec le nouveau gouvernement syrien. Il évoquait également le risque de reconquête de la puissance de l’EI.

Graham : Ceux qui attaquent les Kurdes se trompent lourdement

Le sénateur Lindsey Graham a déclaré que les Kurdes sont un allié fiable des États-Unis : « Les FDS ont supporté le plus lourd fardeau dans la lutte contre l’EI durant le premier mandat du président Trump. Attaquer les Kurdes nuit à la réputation des États-Unis et entrave le redressement de la Syrie. Ceux qui pensent que les attaques contre les Kurdes resteront impunies se trompent lourdement. »

Blumenthal : Nous devons agir

Le sénateur Richard Blumenthal a déclaré : « Nous devons agir pour protéger les Kurdes en Syrie et les préserver de toute représailles de la part du gouvernement syrien. »

Principales dispositions de la loi sur la protection des Kurdes :

Sanctions contre les responsables du gouvernement syrien, les institutions financières et les personnes ou entités étrangères fournissant un soutien militaire ou financier.

Reconnaissance officielle du rôle des FDS dans la lutte contre Daech.

Reclassement de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) comme organisation terroriste étrangère.

Soumission au Congrès de la procédure de retrait du statut d’« État soutenant le terrorisme » de la Syrie.

Suspension des sanctions si le gouvernement syrien cesse ses attaques contre les FDS.

Mécanisme de rétablissement automatique des sanctions en cas de reprise des attaques.

La caravane pour Kobanê poursuit son chemin malgré les arrestations en Turquie

TURQUIE – Plus de 200 personnes originaires de 10 pays différents ont rejoint la caravane populaire pour apporter de l’aide aux Kurdes du Rojava qui sont attaqués par les gangs djihadistes de Damas.

Des membres de la « Caravane pour la défense de l’humanité », initiée par le réseau international RiseUp4Rojava pour apporter de l’aide aux régions kurdes de Syrie, ont manifesté hier à la frontière gréco-turque, tandis que d’autres ont été arrêtés par la police turque alors qu’ils se rendaient d’Amed à Mardin.

Pour attirer l’attention sur la situation humanitaire et la guerre en Syrie, des membres de la « Caravane pour défendre l’humanité » ont manifesté hier à la frontière gréco-turque. Parallèlement, des membres de la caravane, qui se rendaient de la ville kurde d’Amed (Diyarbakir en turc) vers la frontière syrienne, ont été arrêtés par la police turque.

« Je me suis rendue d’Allemagne à la frontière gréco-turque pour affirmer clairement que l’Europe porte également une responsabilité dans la situation en Syrie. Il est scandaleux que le gouvernement allemand garde le silence alors que l’armée turque mène une guerre en Syrie en violation du droit international. Aujourd’hui plus que jamais, il doit user de son influence diplomatique pour exiger la fin des violences et des attaques contre le territoire de l’Administration autonome », a déclaré Lea Bunse, qui manifestait hier à la frontière gréco-turque et avait elle-même été blessée lors d’une frappe de drone turque il y a un an.

Dans le même temps, une autre partie de la caravane, déjà présente en Turquie, a été arrêtée par la police turque. On ignore actuellement où se trouvent les 16 personnes interpellées, parmi lesquelles de nombreux jeunes et plusieurs journalistes. On ne sait pas s’ils seront expulsés vers leur pays d’origine, ni quand. Au moment de leur arrestation, ils voyageaient d’Amed à Mardin, d’où ils comptaient poursuivre leur route vers la frontière de Kobané.

« Nous ne nous laisserons pas intimider par cette répression. La position de l’État turc n’a rien de nouveau : il prend régulièrement le parti des islamistes, restreint les droits démocratiques et refuse l’aide humanitaire », a déclaré Livia Selmi, qui a rejoint la manifestation depuis l’Italie.

Parallèlement, la situation humanitaire à Kobané et dans toute la région de Daanes (Administration autonome démocratique du Nord et de l’Est de la Syrie) continue de se détériorer. Les produits de première nécessité font cruellement défaut, comme en témoignent les informations en provenance de la ville ces derniers jours. Malgré le cessez-le-feu convenu, les attaques militaires des milices islamistes et de la Turquie se poursuivent.

« J’ai fait le voyage depuis Hanovre pour témoigner de ma solidarité avec les habitants de Kobané. La situation dans la ville est catastrophique : le pain, l’eau, l’électricité et les médicaments sont quasiment introuvables. Parallèlement, des milices islamistes, qui ont déjà perpétré des massacres de civils ailleurs, attaquent aux côtés de l’armée turque », a souligné Gesa Jonasson.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le collectif de la caravane populaire par Signal : @caravankobane.15, par téléphone : +49 1521 4782023 ou par mail : KobaneCaravan@proton.me

SYRIE. La Turquie et le dilemme kurde

SYRIE / ROJAVA – Selon le spécialiste en géopolitique, Ceng Sagnic, la Turquie est prise de court par l’évolution du front anti-kurde qu’elle a déclenché en Syrie et au Rojava. Elle a peur de perdre son influence dans la région au profit de nouveaux acteurs, dont l’Arabie saoudite et l’Israël.

Ceng Sagnic a déclaré sur Twitter (X) que :

« Le rôle de la Turquie dans le conflit entre HTS et SDG ne correspond pas à une position totalement anti-kurde, contrairement à ce qui est présenté à l’opinion publique nationale. Au contraire, Ankara est consciente du dilemme stratégique qui se poserait si toute la frontière syro-irakienne tombait sous le contrôle d’un régime de Damas intégré à la sphère d’influence saoudienne. C’est pourquoi, depuis une semaine, Ankara figure parmi les acteurs de la médiation visant à mettre fin au conflit entre les deux camps et à préserver le statu quo dans les villes kurdes.

Il n’est pas surprenant que l’on tienne un discours contraire auprès du public. Des mesures seront également prises pour endiguer la récente vague de racisme anti-kurde.

Damas est une capitale où la Turquie exerce une influence ; cependant, Ankara n’est pas le seul acteur décisif en Syrie. Historiquement, la capacité de la Turquie à collaborer avec les Kurdes au-delà de ses frontières est bien plus développée que sa capacité à nouer des relations avec les acteurs arabes. Par conséquent, il est probable qu’elle ne soit pas favorable à un cession aussi facile du triangle Samalqa-Fish Khabur, point stratégique majeur de la région, à Hayat Tahrir al-Sham (HTS), plus proche de l’axe de Riyad et dont les relations avec Israël restent à définir.

En effet, en 2017, malgré toutes les garanties et les efforts diplomatiques de l’Iran, Ankara n’a pas consenti à ce que cette même région soit prise aux Kurdes. »

Pétition : Contestons l’héritage du traité de Lausanne

Une pétition mise en ligne exhorte la communauté internationale à reconsidérer le traité de Lausanne de 1923 qui a dépecé le Kurdistan et provoqué d’innombrables génocides, dont celui des Kurdes devenus apatrides.

Voici la pétition à signer sur Change :

Le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923, a marqué un tournant historique en redessinant la carte du Moyen-Orient et en établissant de nouvelles frontières nationales. Cependant, il a été rédigé à une époque où la notion de droits humains n’était pas encore reconnue internationalement. Aujourd’hui, près d’un siècle plus tard, l’héritage de ce traité continue de peser lourdement sur d’innombrables communautés, notamment le peuple kurde.

Ce traité a de fait effacé certains peuples, comme les Kurdes, de la reconnaissance internationale. Cette omission a engendré des répercussions profondément ressenties depuis des générations. Le déni d’identité, la répression culturelle et la privation des droits politiques qui en ont résulté sont indéniables. Pendant plus d’un siècle, ces communautés ont subi la répression et vécu dans une instabilité constante, souvent victimes d’actes brutaux et violents.

À l’ère moderne, les normes du droit international ont considérablement évolué depuis 1923. Aujourd’hui, les droits humains et le droit à l’autodétermination sont des piliers des accords internationaux, des valeurs que le traité de Lausanne n’a pas respectées. Affirmer que le traité est « intouchable » revient à nier les progrès et les conceptions morales qui se sont développées à l’échelle mondiale.

Reconsidérer et remettre en question l’héritage du Traité de Lausanne n’est pas un simple exercice théorique ; c’est une étape cruciale vers la justice et la reconnaissance pour celles et ceux qui en ont subi les conséquences. Le droit international moderne offre le cadre nécessaire à une telle réévaluation, porteuse d’espoir de réconciliation et de stabilité pour les communautés affectées.

C’est pourquoi nous appelons les instances internationales, les organisations de défense des droits humains et les États ayant des intérêts au Moyen-Orient à plaider en faveur d’une réévaluation du Traité de Lausanne. Cette action s’inscrit dans notre engagement à défendre les droits humains et à soutenir le droit des communautés à l’autodétermination.

Signez cette pétition pour inciter les dirigeants à examiner et à corriger les conséquences durables du Traité de Lausanne. Œuvrons ensemble pour un monde plus juste et plus égalitaire.

« Si Daech entre à l’ONU, la loi n’existe plus : brisons les frontières »

KURDISTAN – Un haut cadre du parti armé kurde d’Iran déclare que si « Si DAECH, cravaté, peut entrer aux Nations unies, cela signifie qu’il n’existe plus aucune loi ».

« Les jeunes Kurdes ne doivent plus reconnaître les frontières. Le temps est révolu où l’on disait : ici c’est le Sud, là le Nord, ici tel État, là un autre.

Les lois internationales ont-elles été conçues uniquement pour punir les Kurdes ?

Si Daech, cravaté, peut entrer aux Nations unies, cela signifie qu’il n’existe plus aucune loi.

Les jeunes doivent briser les frontières : Rojhilat (Est), Bachour (Sud), Bakour (Nord), et partout où vivent des Kurdes. Même les Kurdes partis en Europe doivent dire : retournons sur la terre du Rojava et bâtissons une nouvelle renaissance.

Ceux qui ont mis en place ce jeu doivent être amenés à le regretter. Je crois que si nous agissons comme l’exige la situation telle qu’elle apparaît clairement, alors la victoire sera forcément la nôtre. » (Via Maxime Azadî)

« Les négociations avec Damas butent sur l’autodéfense, l’éducation et les droits des femmes »

SYRIE / ROJAVA – Membre du conseil présidentiel du Parti de l’Union démocratique (PYD), Salih Muslim a déclaré que les négociations avec Damas étaient dans l’impasse, en raison de profonds désaccords sur la défense légitime, le système éducatif et les droits des femmes.

Dans un entretien accordé à « BBC Türkçe », il a affirmé que les discussions butaient notamment sur la place des femmes dans la société et les institutions.

« Lors des négociations, ils disent clairement : ‘Il n’y aura pas de place pour la question des femmes, il n’y aura pas d’unités féminines’. Tout cela constitue pour nous des lignes rouges », a-t-il déclaré, rappelant que le modèle politique du Nord et de l’Est de la Syrie repose sur le principe de la coprésidence et la participation active des femmes.

Ils ont relâché les djihadistes

Salih Muslim a qualifié les développements récents de « complot contre les Kurdes », accusant l’administration de Damas d’avoir libéré des membres présumés de l’organisation État islamique (Daech) détenus dans des prisons reprises par ses forces.

« Tout s’est déroulé sous les yeux de tous. Ils les ont arrêtés puis relâchés. C’est désormais un danger majeur pour le monde entier. La Syrie est en train de se transformer en un Afghanistan du Moyen-Orient », a-t-il averti.

Attaques soudaines et perfides

Critiquant le lancement d’opérations militaires malgré un accord existant entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et Damas, Muslim a dénoncé des attaques « soudaines » et « perfides ».

Il a indiqué que les FDS avaient retiré certaines de leurs forces de Raqqa et de Deir ez-Zor après avoir compris que « ce n’était pas un affrontement limité, mais un plan visant à détruire le Rojava et à mettre fin à l’autonomie ».

Selon lui, ce processus aurait été enclenché après l’accord de Paris, suivi rapidement par les attaques contre les quartiers d’Achrafiyeh et de Cheikh Maqsoud.

Autodéfense, éducation et droits des femmes

Il a également exprimé de vives inquiétudes concernant la sécurité des minorités, rappelant les massacres visant les Alaouites et les Druzes, qu’il attribue à l’absence de forces locales de protection.

Sur la question de l’éducation, Salih Muslim a affirmé que Damas veut imposer un système éducatif à caractère islamiste, intégrant notamment la pensée d’Ibn Taymiyyah. « Nous disposons d’un système éducatif complet, de l’école à l’université », a-t-il souligné.Ibn Taymiyyah, religieux musulman ayant vécu aux XIIIᵉ et XIVᵉ siècles, est considéré comme l’une des figures fondatrices du salafisme.

Nous résisterons

Malgré ces divergences profondes, Muslim a affirmé rester favorable à une solution politique.

« Nous voulons la paix. Qu’il y ait un cessez-le-feu, que nous discutions, avec éventuellement des médiateurs. Mais si aucun accord n’est possible, nous résisterons », a-t-il conclu, avant d’ajouter : « Soit nous parvenons à un accord digne, soit nous résisterons aussi longtemps que cette guerre durera. »

Maxime Azadî

Campagne solidaire : Artistes pour le Rojava !

Nous, artistes, soyons solidaires de la révolution des femmes du Rojava!

Faisons vivre notre art en soutien des populations Kurdes attaquées et pour la défense d’un monde plus juste, équitable, écologique et féministe!

Un collectif d’artistes à travers le monde s’est crée pour proposer à la vente des œuvres originales dont l’intégralité du prix des ventes sera reversée à des associations kurdes.

À quoi servira le financement

L’intégralité des dons récoltés sera reversée à des associations à Kobanê-Rojava pour venir en aide aux populations, aussi bien en apport de matériels, vêtements, alimentations…

Nous sommes en contact avec différentes associations, la situation étant tellement instable dans la région, nous attendons de savoir quels sont les besoins urgents au fur et à mesure. Des updates des informations seront faits en temps réels ici même ou sur le compte Instagram @adriengoudier_art

Collecte lancée sur Ulule par Adrien Goudier, artiste peintre originaire du Pays Basque. Avec cette cagnotte, il invite les artistes qui le souhaitent à proposer à la vente une de leurs œuvres en solidarité au Rojava!

https://fr.ulule.com/artists-4-rojava-/?utm_campaign=presale_225658&utm_source=shared-from-Ulule-project-page-on—http.referer–&utm_medium=uluid_6110026

FRANCE. Manifestations de solidarité pour le Rojava

PARIS – La communauté kurde de France mobilisée contre les attaques jihadistes ciblant le Rojava, dans le Nord et Est de la Syrie, sera dans la rue ce week-end dans de nombreuses villes de France. (Attention, la manifestation de Draguignan est annulé !)

Voici une liste non exhaustive des villes accueillant les manifestations en soutien au Rojava :

29 janvier

CANNES: 29 janvier, 19h, Allée de la liberté

30 janvier

REIMS. 30 janvier, 18h, Parvis de la Gare centrale

VANNES. 30 janvier, 19h, Hôtel de ville

BAYONNE. 30 janvier, 15:30, devant la gare

31 janvier

PARIS. 31 janvier, 14h, Place de la République

STRASBOURG. 31 janvier, 15h, Place Dauphine

MONTPELLIER. 31 janvier, 17 Parc de Peyrou

MONTBELIARD. 31 janvier, 10h30, parvis de la gare

LE HAVRE. 31 janvier, 17h, jardins de l’Hôtel de Ville

LILLE. 31 janvier, 15h, place de la République

BREST. 31 janvier, 15h, place de la Liberté

ROCHEFORT. 31 janvier, 14h, devant la poste

Mulhouse. 31 janvier, 15h, place de la Bourse

MARSEILLE. 31 janvier, 13h, Place Canebière

RENNES. 31 janvier, 15h, Dalle du Colombier

Roche sur Yon. 31 janvier, 11h, Place Napoléon

Orléans. 31 janvier. 15h. Place Sainte-Croix

1er février

NEVERS. 1er février, 11h, Place Carnot

LORIENT. 1er février, 14h, place F. Mitterrand

BORDEAUX. 1er février, 18h, place de la Victoire

LYON. 1er février, 14h, place Jean Macé

AVIGNON 1 février 14 h cité administrative