TURQUIE / KURDISTAN – Les scientifiques mettent en garde contre le retrait rapide de la masse de glace vitale sur le mont Cilo, dans la région kurde de Turquie, appelant à une action urgente (mais sans faire de rapprochement entre la fonte des glaciers du mont Cîlo et l’écocide commis par l’État qui a conduit à la destruction massive de la faune et de la flore du Kurdistan dans sa guerre anti-kurde… La même politique est mise en place par le régime colonialiste iranien au Rojhilat, Kurdistan d’« Iran »).

Des scientifiques ont récemment documenté la fonte alarmante des glaciers au sommet de la deuxième plus haute montagne de Turquie, le mont Cilo, mettant en lumière la crise climatique menaçant les réserves de glace vulnérables du pays. Après avoir étudié les glaciers troués par la fonte, les chercheurs ont mis en garde contre l’escalade des dangers et la nécessité d’une action urgente.

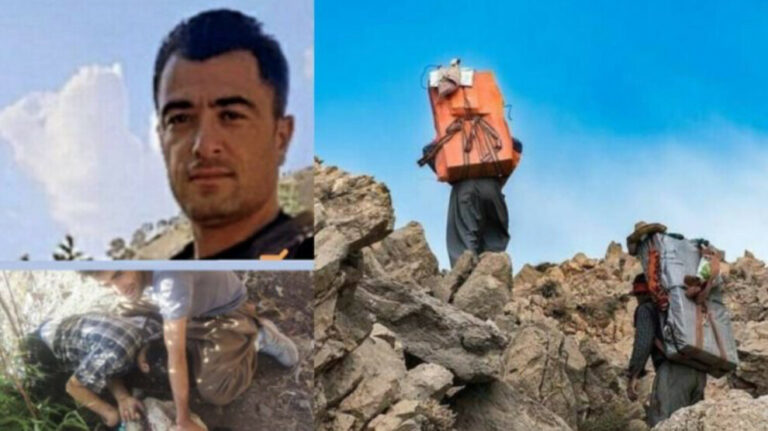

Les professeurs Hüseyin Ozturk et Nurullah Hanilci de la faculté d’ingénierie Cerrahpaşa de l’Université d’Istanbul se sont joints à leurs collègues pour gravir le mont Cilo le 26 juillet. Ils ont cherché à analyser la perte de glaciers après la mort de deux personnes lors d’une rare inondation estivale d’un lac glaciaire le 16 juillet.

Ozturk a déclaré que son département avait étudié la géologie et le climat de la région de Hakkari pendant 15 ans, en suivant les impacts du réchauffement sur la minéralisation, la sismicité et les risques de catastrophe. « Nous avons essayé de comprendre les changements dans les glaciers et ce qui se passe », a-t-il expliqué. « Nous étions dans la zone du paradis et de l’enfer. »

Les glaciers disparaissent même à haute altitude

L’équipe a documenté des glaciers s’effondrant même autour de 13 000 pieds où les températures froides les préservent généralement. « Les glaciers des étages supérieurs ont également fondu. Ces eaux ont ramolli le fond des glaciers », a décrit Ozturk. Leur enquête par drone a capturé des scènes que le professeur a qualifiées « d’un autre monde » par rapport aux décennies passées.

Il a averti que la fonte rapide avait déstabilisé la glace affaiblie, la rendant dangereuse à traverser et sujette à des inondations potentiellement mortelles. Ozturk a déclaré que la désintégration des glaciers visible sur le mont Cilo reflète des changements climatiques plus larges transformant les écosystèmes, l’agriculture, les régimes de feu et les conditions météorologiques extrêmes en Turquie.

Des sources d’eau vitales pour des millions de personnes menacées

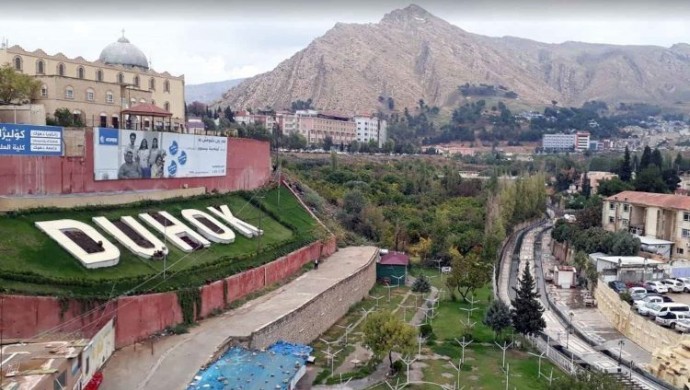

Les glaciers du mont Cilo fournissent de l’eau cruciale pour des villes comme Diyarbakır et l’irrigation des plaines agricoles environnantes. Le retrait glaciaire continu menacera l’approvisionnement en eau de millions de personnes en aval au cours des prochaines décennies.

Les scientifiques ont documenté plus de 500 glaciers en Turquie, mais 80% n’existent qu’au-dessus de 13 000 pieds, où la hausse des températures a accéléré la fonte. Depuis les années 1970, les glaciers turcs ont rétréci de plus de 40 %, mettant en péril les débits d’eau annuels.

Alors que les températures devraient continuer à augmenter dans toute la Turquie, la disparition complète des glaciers est imminente d’ici la fin du siècle. Les experts demandent des mesures rapides pour réduire les émissions et ralentir le déclin des glaciers.

Impacts climatiques visibles dans toute la société

Ozturk a expliqué que la fonte des glaces altère même les loisirs, car la sécurité publique dépend de glaciers autrefois stables. Il a conseillé la prudence pour les activités allant de l’alpinisme au tourisme balnéaire en raison des changements climatiques.

Le professeur a souligné que la société doit s’adapter à la nouvelle réalité climatique, des inondations mortelles et des incendies de forêt à la perturbation des écosystèmes permettant la propagation des maladies. « Nous devons tout recalculer », a-t-il prévenu.

Gerçek News