SYRIE / ROJAVA – Le 8 décembre 2024, les mercenaires djihadistes d’Hayat Tahrir al-Cham dirigés par al-Sharaa (Jolani) entraient à Damas alors que le dictateur al-Assad fuyait en Russie. Aussitôt, les gangs djihadistes ont massacré des Alaouites, des Druzes et menacé l’autonomie de facto des Kurdes du Rojava. Alors que l’Occident lève les sanctions ciblant la Syrie et affirme que les réfugiés syriens peuvent retourner chez eux où tout serait rose… revenons sur la chute du parti Baas et l’ascension de Hayat Tahrir al-Sham comme force dominante en Syrie (première partie).

Un an s’est écoulé depuis la chute du régime baasiste, suite au lancement de la campagne de dissuasion d’agression. Durant cette campagne, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) ont pris le contrôle de la majeure partie du pays et sont finalement entrés dans Damas, tandis que les FDS repoussaient les tentatives turques. Après la chute du régime, Israël a détruit la plus grande partie de l’arsenal militaire syrien afin d’empêcher qu’il ne tombe entre de mauvaises mains et a progressé dans le sud du pays pour établir une zone tampon, en l’absence totale d’une armée syrienne unifiée.

La bataille dite de « dissuasion de l’agression » a été lancée par Hayat Tahrir al-Sham (anciennement Jabhat al-Nusra) le 27 novembre 2024, dans un contexte de bouleversements régionaux et internationaux majeurs qui ont modifié l’équilibre des pouvoirs dans la région — notamment la guerre à Gaza et la guerre d’Israël contre le Hezbollah au Liban, ainsi que d’autres acteurs dans les États voisins.

Attaques rapides et effondrement du régime sous l’effet des bouleversements régionaux

Cette bataille a marqué un tournant décisif, survenant à une époque où l’Iran et le Hezbollah étaient fortement implantés en Syrie. Toutefois, leur présence a diminué avec la chute du régime baasiste, et on ignore où se trouvent actuellement ces forces : se sont-elles redéployées ou se sont-elles retirées définitivement ?

Avant l’effondrement du régime, au plus fort de la guerre, les estimations indiquaient que l’Iran, par le biais des Gardiens de la révolution et des forces alliées, ainsi que du Hezbollah et de combattants étrangers, avait déployé des dizaines de milliers de combattants fidèles en soutien au régime syrien.

À leur apogée, ces forces comptaient entre 20 000 et 30 000 combattants, dont plusieurs milliers de combattants étrangers idéologiques — issus des Gardiens de la révolution, du Hezbollah et d’autres factions chiites — qui ne faisaient pas partie de l’armée régulière syrienne.

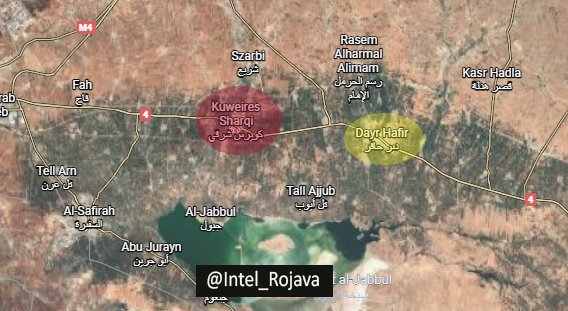

Les opérations ont commencé dans la campagne ouest d’Alep et, en seulement 48 heures, le régime Baas a perdu la majeure partie de son contrôle sur les campagnes ouest et sud d’Alep, puis sur de vastes zones de l’est d’Idlib.

Début décembre 2024, les forces d’attaque menées par HTS ont totalement pris le contrôle d’Alep, un événement qui a porté un coup dur et choquant au régime Baas, le forçant à se replier vers la province de Hama.

Le 5 décembre 2024, Hama est également tombée, laissant le régime Baas confiné à Damas, Homs et certaines parties de Daraa et Quneitra.

Les factions du Sud entrent en scène et Damas se retrouve sous pression.

Dans le sud de la Syrie, à Daraa, des factions locales se sont ralliées à Ahmad al-Awda qui, malgré sa « réconciliation » avec la Russie, a conservé une influence militaire et sécuritaire considérable, lui permettant de mener une vaste offensive début décembre. Les forces locales ont ainsi pris le contrôle de la ville de Daraa et de sa campagne, tandis que les forces du régime se retiraient progressivement de toute la région sud.

Dans le même temps, HTS lançait des attaques sur Homs, contraignant les forces du régime à se retirer sans combat, laissant Damas comme le dernier bastion majeur de l’ancien régime baasiste.

Parallèlement, la Russie, l’Iran et la Turquie ont tenu une nouvelle série de pourparlers d’Astana, s’engageant à stopper les opérations de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dans la campagne au nord de Homs. L’aviation russe a également bombardé le pont al-Rastan, axe routier vital reliant Homs à Damas. Cependant, des acteurs extérieurs au processus d’Astana auraient ordonné à HTS de poursuivre sa progression. Le pont n’ayant pas été gravement endommagé, HTS a pu continuer à avancer vers Damas.

Alors que l’offensive venue du sud de la Syrie resserrait l’étau sur la capitale, les forces d’attaque annoncèrent leur entrée à Damas le 8 décembre 2024, ce qui entraîna la fuite de Bachar al-Assad vers Moscou.

Malgré le rôle central des factions du Sud dans la libération de Daraa et de Soueïda et leur entrée en premier à Damas, Abou Mohammad al-Julani (devenu plus tard Ahmed al-Shar’a) et Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ont monopolisé l’attention des médias arabes et occidentaux, éclipsant ainsi le rôle de ces factions. HTS et al-Julani sont entrés dans la capitale dans l’après-midi du 9 décembre.

Des groupes soutenus par la Turquie cherchent à étendre leur influence, mais les FDS bloquent leur progression.

Au nord, la Turquie et ses alliés ont cherché à exploiter l’effondrement rapide du régime et le chaos qui régnait dans tout le pays pour étendre leur occupation du nord et de l’est de la Syrie. Cependant, les Forces démocratiques syriennes, qui ont su préserver leur cohésion organisationnelle et idéologique, ont repoussé les attaques turques et de leurs alliés contre Manbij à partir du 27 novembre 2024.

Le 11 décembre, le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi, a annoncé un cessez-le-feu négocié par les États-Unis afin de protéger les civils à Manbij et de se retirer de la ville.

Mais la Turquie a continué à intensifier ses attaques autour de la campagne de Manbij et du barrage de Tishrin sans réaliser de percée, tandis que les FDS ont maintenu leurs lignes de défense et empêché tout changement de contrôle.

Malgré les pressions turques, les FDS ont expulsé les forces du régime Baas de certaines zones de la campagne de Deir Ezzor, notamment les sept villages d’Al-Bukamal, d’Al-Mayadin et l’aéroport international d’Alep, ainsi que de certaines parties de la campagne de Raqqa, le 7 décembre 2024, craignant que les vestiges de l’EI n’exploitent l’effondrement du régime pour lancer des attaques.

Les FDS se sont ensuite retirées de ces zones après que HTS les a approchées le 9 décembre, afin d’empêcher l’EI d’exploiter le chaos et le vide sécuritaire.

Les craintes d’Israël après la chute du régime… et la destruction de l’arsenal militaire syrien

Suite à l’effondrement du régime baasiste, Israël craignait que Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et ses alliés ne s’emparent de son arsenal militaire. Invoquant des raisons de sécurité nationale, Israël a lancé, le 11 décembre 2024, ce qu’il a qualifié de « plus importante opération aérienne de son histoire », frappant des bases militaires, des dépôts d’armes stratégiques et des aérodromes – notamment de l’artillerie, des avions de chasse et des bases côtières – et détruisant plus de 90 % de l’arsenal militaire baasiste.

Bien qu’il n’existe pas de statistiques précises sur les destructions perpétrées par Israël, les médias rapportent que plus de 120 sites militaires ont été touchés.

Huit aéroports et bases aériennes ont également été rendus totalement inopérants, et plus de 30 dépôts de missiles stratégiques appartenant à l’Iran et à ses milices ont été détruits, selon des informations suggérant que plus de 4 000 combattants alignés sur l’Iran et le Hezbollah ont été tués ou retirés de Syrie.

La Syrie sans armée de dissuasion… et Israël étend son contrôle dans le Sud

Un an après la chute du régime baasiste, la Syrie est dépourvue de toute institution militaire (armée, sécurité, police), notamment suite à la dissolution de l’armée et des services de sécurité par Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lors de sa prise de pouvoir. De ce fait, divers groupes armés et factions dominent le paysage militaire, formant ce que l’on appelle communément « l’armée syrienne ».

Entre-temps, Israël a étendu son contrôle au-delà de la zone de désengagement de 1974, créée après la guerre d’Octobre, et cherche désormais à établir une « zone tampon » englobant les trois provinces du sud (Quneitra, Soueïda et Deraa) ainsi que la campagne au sud de Damas. Israël s’est également emparé du versant syrien du mont Hermon et a progressé jusqu’à 20 km de Damas. (ANHA)