SYRIE / ROJAVA – Les organisations de femmes arabo-kurdes du Rojava ont lancé une campagne d’aide humanitaire destinée aux femmes dans les zones côtières syriennes de la Syrie où des Alaouites ont été massacrés par des groupes islamistes.

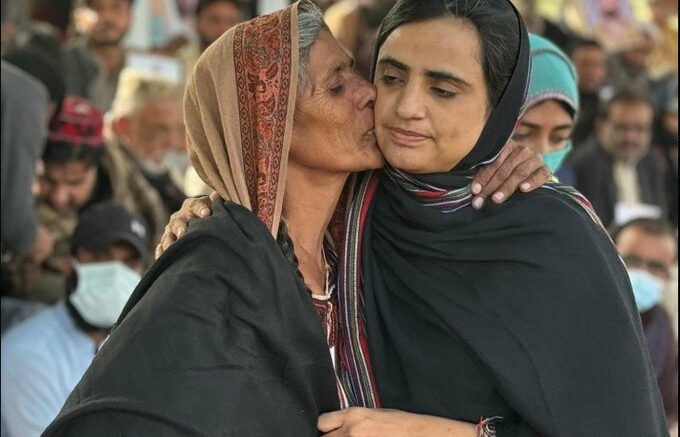

Le lundi 24 mars, la Plateforme conjointe des mouvements et organisations de femmes du nord et de l’est de la Syrie a annoncé le lancement d’une campagne de soutien aux femmes de la côte syrienne sous le slogan « La solidarité des femmes syriennes est le fondement pour mettre fin aux massacres contre les femmes de la côte ».

La campagne comprend des mesures concrètes pour collecter des dons en faveur des femmes touchées sur la côte syrienne. Le Conseil des femmes syriennes gérera ces efforts, supervisera la campagne et organisera diverses activités connexes.

Tous les bureaux du Conseil des femmes syriennes du nord et de l’est de la Syrie, ainsi que d’Alep, ont commencé à collecter des dons aujourd’hui. Dans ce contexte, Makia Hassou, responsable du bureau organisationnel du Conseil des femmes syriennes, a déclaré que la collecte de fonds se concentrerait principalement sur l’aide financière. Elle a déclaré : « En raison des difficultés logistiques liées à l’acheminement de l’aide, les bureaux achèteront des fournitures essentielles pour les femmes touchées dans les régions de Lattaquié et de Jableh et les distribueront directement. »

Makia Hassou a déclaré à l’agence ANHA : « Si la campagne est menée de manière organisée et efficace, nous pourrons également répondre aux besoins des enfants et leur apporter le soutien nécessaire. »

Makia Hassou a ajouté que la campagne impliquerait une coordination avec les institutions de l’administration autonome, la société civile, les partis politiques et toute personne disposée à apporter son soutien. Elle a souligné que cette initiative vise à alléger les souffrances des femmes de la côte syrienne qui vivent des conditions difficiles en raison de la situation actuelle.

Selon l’annonce, la campagne se poursuivra jusqu’au 29 mars, date à laquelle une partie de l’aide sera distribuée aux femmes touchées. Elle sera prolongée de quelques jours afin d’élargir la portée des dons et de l’aide.

Les bureaux du Conseil des femmes syriennes travaillent intensément dans toutes les villes syriennes pour assurer le succès de cette campagne, répondant à l’appel des femmes de Lattaquié et de Jableh. (ANHA)