TURQUIE. Le massacre de Maraş, le génocide de femmes privées de sépulture

Que signifie pour les Kurdes la nuit de Yalda ?

- Symbole d’amour – Les amoureux échangent des pommes piquées avec des clous de girofle (Sêva Mêxekrêj) lorsque les mots sont insuffisants pour exprimer leurs sentiments.

- Signe de réconciliation – En période de conflit ou de séparation, la pomme peut servir de pont vers le pardon et le rapprochement.

Une fois les clous de girofle insérés, la pomme sèche pendant plusieurs semaines mais se conserve des années. La pomme aux clous de girofle devient ainsi un support tangible d’émotions, transmis de génération en génération. Elle unit l’amour, la paix et l’espoir à la communauté et demeure un symbole visible de la culture populaire kurde.

Remarques finales

Dans le cadre des Journées de la mémoire kurde, la nuit de Yalda représente un souvenir qui dépasse largement le folklore. Elle incarne la profondeur historique de la culture kurde, la résistance à l’oubli et le lien intime entre la nature, le savoir et l’identité collective. Le 21 décembre nous rappelle que même dans la nuit la plus longue, la lumière ne s’éteint jamais, mais renaît. (Via Center for Kurdistan Studies, TISHK)

Une fois les clous de girofle insérés, la pomme sèche pendant plusieurs semaines mais se conserve des années. La pomme aux clous de girofle devient ainsi un support tangible d’émotions, transmis de génération en génération. Elle unit l’amour, la paix et l’espoir à la communauté et demeure un symbole visible de la culture populaire kurde.

Remarques finales

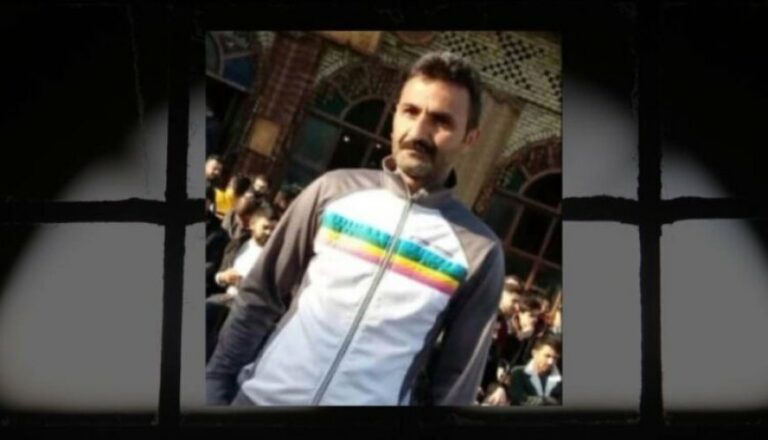

Dans le cadre des Journées de la mémoire kurde, la nuit de Yalda représente un souvenir qui dépasse largement le folklore. Elle incarne la profondeur historique de la culture kurde, la résistance à l’oubli et le lien intime entre la nature, le savoir et l’identité collective. Le 21 décembre nous rappelle que même dans la nuit la plus longue, la lumière ne s’éteint jamais, mais renaît. (Via Center for Kurdistan Studies, TISHK) IRAN. Confirmation de la peine de mort d’un manifestant kurde

TURQUIE. Le militarisme turc a étouffé la vie à Çelê

Les arrêtés de l’administration provinciale turque déclarent régulièrement de vastes portions du district zones d’exclusion militaire. L’accès y est donc limité à l’armée, à la police et aux gardes paramilitaires des villages. Cette situation affecte également les terres agricoles, les pâturages et les prairies d’été traditionnelles qui constituent depuis des générations le fondement du mode de vie régional.

La vie traditionnelle impossible

La liste des zones réglementées est longue : outre les grands villages comme Erbîş, Canmeda, Helalî et Seranî, des dizaines de hameaux et de villages isolés sont concernés, notamment Bite, Barzan, Qesirk et Sivsîdan. Même certains villages encore habités aujourd’hui, tels que Serspî et Siyavik, font l’objet de restrictions d’accès régulières. Il en résulte un exode massif : la majorité de la population a quitté Çelê. Les jeunes, en particulier, partent pour d’autres villes faute de perspectives d’avenir. L’agriculture et l’élevage, autrefois principales sources de revenus, ont quasiment disparu.

La logique sécuritaire domine, le patrimoine culturel est marginalisé.

Çelê était autrefois réputée pour sa diversité culturelle, ses échanges commerciaux transrégionaux et un tissu urbain façonné au fil des siècles. Cette topographie culturelle et sociale est de plus en plus supplantée par une logique de contrôle et de domination sécuritaire. Depuis le milieu des années 2010, le nombre d’installations militaires n’a cessé d’augmenter. De nouveaux postes d’observation ont été construits sur de nombreuses collines et les zones réglementées ont été étendues. Ces mesures, initialement qualifiées de « temporaires », sont désormais considérées de facto comme permanentes.

Un comté en état d’urgence

De par sa situation géographique en bordure du territoire turc, Çelê est devenue une sorte de zone tampon où les structures de la société civile ont quasiment disparu. Des organisations de défense des droits humains comme l’IHD dénoncent depuis des années la manière dont les mesures de sécurité sont devenues un instrument de déplacement structurel. La vie civile y est non seulement restreinte, mais systématiquement empêchée. Aucune fin n’est actuellement en vue pour ces mesures. Les initiatives de retour et les efforts de revitalisation des infrastructures n’ont pas non plus abouti. (ANF)

Les arrêtés de l’administration provinciale turque déclarent régulièrement de vastes portions du district zones d’exclusion militaire. L’accès y est donc limité à l’armée, à la police et aux gardes paramilitaires des villages. Cette situation affecte également les terres agricoles, les pâturages et les prairies d’été traditionnelles qui constituent depuis des générations le fondement du mode de vie régional.

La vie traditionnelle impossible

La liste des zones réglementées est longue : outre les grands villages comme Erbîş, Canmeda, Helalî et Seranî, des dizaines de hameaux et de villages isolés sont concernés, notamment Bite, Barzan, Qesirk et Sivsîdan. Même certains villages encore habités aujourd’hui, tels que Serspî et Siyavik, font l’objet de restrictions d’accès régulières. Il en résulte un exode massif : la majorité de la population a quitté Çelê. Les jeunes, en particulier, partent pour d’autres villes faute de perspectives d’avenir. L’agriculture et l’élevage, autrefois principales sources de revenus, ont quasiment disparu.

La logique sécuritaire domine, le patrimoine culturel est marginalisé.

Çelê était autrefois réputée pour sa diversité culturelle, ses échanges commerciaux transrégionaux et un tissu urbain façonné au fil des siècles. Cette topographie culturelle et sociale est de plus en plus supplantée par une logique de contrôle et de domination sécuritaire. Depuis le milieu des années 2010, le nombre d’installations militaires n’a cessé d’augmenter. De nouveaux postes d’observation ont été construits sur de nombreuses collines et les zones réglementées ont été étendues. Ces mesures, initialement qualifiées de « temporaires », sont désormais considérées de facto comme permanentes.

Un comté en état d’urgence

De par sa situation géographique en bordure du territoire turc, Çelê est devenue une sorte de zone tampon où les structures de la société civile ont quasiment disparu. Des organisations de défense des droits humains comme l’IHD dénoncent depuis des années la manière dont les mesures de sécurité sont devenues un instrument de déplacement structurel. La vie civile y est non seulement restreinte, mais systématiquement empêchée. Aucune fin n’est actuellement en vue pour ces mesures. Les initiatives de retour et les efforts de revitalisation des infrastructures n’ont pas non plus abouti. (ANF) TURQUIE. La libération de Rozerin Kalkan est bloquée depuis 20 mois

Sustam : La société a besoin d’un nouveau contrat pour faire face à un héritage centenaire

IRAN. Un autre prisonnier kurde mort de manière suspecte

Le Réseau des droits de l’homme du Kurdistan (KHRN) a annoncé le décès d’un prisonnier kurde dans la prison de Salmas, au Kurdistan oriental, dans des circonstances mystérieuses, précisant que sa famille a l’intention de porter plainte contre l’administration pénitentiaire.

Le KHRN a indiqué que le prisonnier s’appelait Wahid Omari, originaire du village de Khorkhura, dans la province de Salmas, à Urmia, et qu’il est décédé des suites d’un refus de soins médicaux nécessaires dans des circonstances qualifiées de suspectes.

Le communiqué ajoute que l’administration pénitentiaire a refusé de transférer Omari à l’hôpital en temps opportun, malgré la détérioration de son état de santé, et indique qu’il a été soumis à des actes de torture et à des coups avant sa mort.

Le réseau a expliqué que cet incident est considéré comme le deuxième décès d’un prisonnier kurde en une semaine, dû au refus de soins médicaux, ce qui suscite des inquiétudes croissantes quant aux conditions de détention dans les prisons de la région.

Massacre de Maraş : L’État doit reconnaitre son passé sanglant

Entre le 19 et le 26 décembre 1978, une vague de violence d’une semaine contre les Kurdes alévis de Maraş a coûté la vie à 120 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, l’incendie de 559 maisons et la destruction de près de 290 entreprises.

Certaines parties de Maraş ont été complètement détruites et un couvre-feu a été imposé à la ville. Ni l’armée ni la police n’ont tenté d’arrêter les attaques. Après le massacre, de nombreux Kurdes alévis de la ville ont commencé à partir, de sorte que la démographie de Maraş a considérablement changé. La population alévie, qui représentait plus de 35% avant 1978, n’en représente plus que 10%.

Malgré des années de procédures judiciaires contre les auteurs du massacre, la justice reste insaisissable. Les décisions du tribunal de la loi martiale, qui a condamné 22 personnes à mort, sept à la réclusion à perpétuité et 321 autres à diverses peines, ont ensuite été annulées par la Cour de cassation. Les condamnations à mort n’ont pas été exécutées et les personnes reconnues coupables ont été libérées en vertu de la loi antiterroriste de 1991, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur responsabilité.

Pire encore, Ökkeş Kenger, identifié comme l’un des meneurs, a été acquitté au cours du procès et a ensuite changé son nom de famille en Şendiler. En 1991, Şendiler a été élu député du Parti du bien-être (Refah Partisi – RP). Cette récompense politique pour un personnage clé du massacre a alimenté la frustration et la colère des survivants.

Müslüm İbili, président de l’Association Erenler Culture et Solidarité, une organisation confessionnelle alévie, s’est adressé à l’agence Mezopotamya à l’occasion du 45e anniversaire du massacre de Maras, déclarant que le massacre avait été orchestrée par « l’État profond » et soulignant le traumatisme persistant. İbili, qui avait alors 19 ans, a été contraint de déménager à Istanbul. Après avoir perdu une jambe dans un accident de train, il retourne dans sa ville natale et fonde l’association en 2007 pour faire face à ce traumatisme.

Décrivant le massacre comme un acte délibéré visant à réprimer le mouvement socialiste des années 1970, İbili a déclaré : « Malgré le passage de 45 ans, le traumatisme demeure. » Il a déclaré que le massacre servait de « préparation à un coup d’État » et de provocation majeure mise en scène pour créer des troubles sociaux.

Appelant à ce que les Alévis soient traités comme des citoyens égaux afin d’éviter de futurs incidents, İbili a exhorté tout le monde à assister à l’événement de commémoration annuel le 23 décembre, malgré l’interdiction émise par le gouvernement, qu’İbili a imputée à une provocation, déclarant qu’« on ne peut pas dissimuler la douleur sous des interdictions ».

Entre le 19 et le 26 décembre 1978, une vague de violence d’une semaine contre les Kurdes alévis de Maraş a coûté la vie à 120 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, l’incendie de 559 maisons et la destruction de près de 290 entreprises.

Certaines parties de Maraş ont été complètement détruites et un couvre-feu a été imposé à la ville. Ni l’armée ni la police n’ont tenté d’arrêter les attaques. Après le massacre, de nombreux Kurdes alévis de la ville ont commencé à partir, de sorte que la démographie de Maraş a considérablement changé. La population alévie, qui représentait plus de 35% avant 1978, n’en représente plus que 10%.

Malgré des années de procédures judiciaires contre les auteurs du massacre, la justice reste insaisissable. Les décisions du tribunal de la loi martiale, qui a condamné 22 personnes à mort, sept à la réclusion à perpétuité et 321 autres à diverses peines, ont ensuite été annulées par la Cour de cassation. Les condamnations à mort n’ont pas été exécutées et les personnes reconnues coupables ont été libérées en vertu de la loi antiterroriste de 1991, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur responsabilité.

Pire encore, Ökkeş Kenger, identifié comme l’un des meneurs, a été acquitté au cours du procès et a ensuite changé son nom de famille en Şendiler. En 1991, Şendiler a été élu député du Parti du bien-être (Refah Partisi – RP). Cette récompense politique pour un personnage clé du massacre a alimenté la frustration et la colère des survivants.

Müslüm İbili, président de l’Association Erenler Culture et Solidarité, une organisation confessionnelle alévie, s’est adressé à l’agence Mezopotamya à l’occasion du 45e anniversaire du massacre de Maras, déclarant que le massacre avait été orchestrée par « l’État profond » et soulignant le traumatisme persistant. İbili, qui avait alors 19 ans, a été contraint de déménager à Istanbul. Après avoir perdu une jambe dans un accident de train, il retourne dans sa ville natale et fonde l’association en 2007 pour faire face à ce traumatisme.

Décrivant le massacre comme un acte délibéré visant à réprimer le mouvement socialiste des années 1970, İbili a déclaré : « Malgré le passage de 45 ans, le traumatisme demeure. » Il a déclaré que le massacre servait de « préparation à un coup d’État » et de provocation majeure mise en scène pour créer des troubles sociaux.

Appelant à ce que les Alévis soient traités comme des citoyens égaux afin d’éviter de futurs incidents, İbili a exhorté tout le monde à assister à l’événement de commémoration annuel le 23 décembre, malgré l’interdiction émise par le gouvernement, qu’İbili a imputée à une provocation, déclarant qu’« on ne peut pas dissimuler la douleur sous des interdictions ».