PARIS – Gilles LEMÉE, membre de l’équipe d’animation de la Commission internationale d’ENSEMBLE! revient sur ce qui s’est passé dans le sud de la Syrie en juillet pour en montrer les raisons (immédiates et lointaines) et essayer d’en estimer les conséquences sur la Syrie même et au plan régional, voire international.

Comprendre les récents affrontements ethno-politiques en Syrie

Il n’est pas sans intérêt de partir de ce qui s’est passé dans le sud de la Syrie en juillet, d’en comprendre les raisons (immédiates et lointaines) et d’essayer d’en estimer les conséquences sur la Syrie même et au plan régional, voire international.

Druzes, Kurdes et Alaouites face au pouvoir

Le 11 juillet 2025, dans la province de Soueïda, au sud de la Syrie, un marchand druze est roué de coups. Sa cargaison est dérobée sur l’autoroute Damas-Soueïda par des membres d’une tribu bédouine qui y avait installé un barrage routier improvisé. Le lendemain, commencent des affrontements armés entre les communautés. Les forces gouvernementales interviennent supposément pour rétablir l’ordre. L’idée est évidemment présente aussi de profiter de l’occasion pour imposer leur présence dans une zone qui échappe à leur contrôle. Les exactions se multiplient. À l’issue d’une semaine de combats, un accord de cessez-le-feu est conclu sous l’égide des États-Unis et des puissances régionales. Fin juillet, le bilan dépasse certainement les 2 000 morts civils tandis que 128 000 personnes ont dû fuir leurs habitations qui ont été pillées.

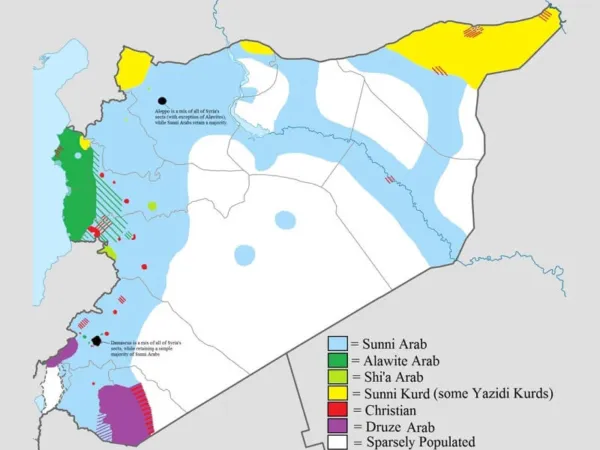

Voici pour le factuel immédiat. Mais il importe de mentionner des causes plus profondes. Depuis le renversement de Bachar al Assad, le pays reste particulièrement morcelé suivant des lignes politiques et ethnoreligieuses. L’ingérence militaire marquée de diverses puissances étrangères, en particulier la Turquie et Israël (dont nous parlerons plus loin) vient les aggraver. Ces oppositions ont des racines lointaines que nous n’analyserons pas dans le cadre de cet article. Assad a su particulièrement en jouer pour garantir sa dictature, et souvent de façon sanglante. Mais, depuis la chute du tyran, on a pu assister à plusieurs épisodes récents de violences dirigées contre des minorités ethnoreligieuses.

Après avoir subi et repoussé les attaques de la prétendue « Armée Nationale syrienne » (en fait une milice au service de la Turquie, toujours active) dès l’offensive de HTS en 2024, elles subissent toujours aujourd’hui de nombreuses agressions particulièrement dans la région de Deir es Zor, riche en pétrole. Mais on se rappelle plus vivement les agressions dont furent victimes les Alaouites. Ils ont subi une vague d’actes meurtriers commis par des miliciens islamistes en mars 2025. Plus de 1 600 personnes auraient été tuées et des milliers d’autres sont portées disparues à l’occasion d’attaques contre les villes et villages côtiers, en particulier dans la région de Lattaquié. Et n’oublions pas que les chrétiens sont bien souvent victimes « collatérales » des exactions commises contre d’autres minorités.

Les Druzes ont, eux aussi, subi une première vague d’exactions fin avril 2025, aboutissant à la mort d’une centaine de personnes dans la région damascène et plus particulièrement dans la banlieue de Jaramana. Rappelons enfin qu’aujourd’hui encore, alors que les combats ont « officiellement » cessé, les Druzes de la région de Soueïda subissent agressions et pillages de la part de milices diverses. Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre, les Druzes résistent aux tentatives des nouvelles autorités d’imposer leur contrôle sur le sud de la Syrie. Mais, à l’heure actuelle, leurs forces se divisent en « tendances ». Le « Conseil militaire de Soueïda » du cheikh Hikmat al-Hijri se prononce pour la rupture avec Damas, mais n’est pas hostile à une collaboration avec Israël. Les « Hommes de la Dignité » du cheikh Walid al-Baloud avaient décidé d’intégrer les forces syriennes, mais s’y refusent aujourd’hui après les évènements de Soueïda. Et enfin « les Forces de la Dignité » du cheikh Laith al-Baloud (frère du précédent) qui ayant collaboré avec Damas est désormais presque marginalisé.

Le pouvoir face aux minorités ethnoreligieuses

Quelle est l’attitude du gouvernement du président auto-proclamé al-Charaa face à ces évènements (gouvernement composé, faut-il le rappeler, d’anciens (?) djihadistes) ? Le premier problème posé est celui du contrôle de son armée.

On peut certes penser qu’al-Charaa – fidèle à ses engagements oraux de respecter les libertés des minorités – essaie de contrôler l’armée syrienne. Mais une première observation montre qu’il n’y arrive manifestement pas, ce qui n’est guère rassurant !

Certains observateurs, comme Fabrice Balanche, s’appuyant sur l’analyse des évènements de Soueïda, pensent que s’il parvient à maitriser ses troupes, il laisse faire les groupes armés irréguliers (milices tribales, djihadistes) utilisés comme moyen de pression contre les minorités. Ce serait, ajoute Balanche, « une forme de chantage à la terreur : acceptez la présence de l’armée syrienne ou vous aurez affaire à ces groupes »1.

Mais la focale doit être élargie. L’incapacité à contrôler son armée peut devenir une non-volonté de la contrôler.

Ce qu’affirme clairement Joseph Daher2 suite à Soueïda : « En réalité, la récente initiative d’al-Charaa est clairement une tentative de consolider son pouvoir sur une Syrie fragmentée, de saper l’autonomie de Soueïda et de briser la dynamique démocratique qui se développe à la base ». Et d’ajouter : « Ces opérations armées contre Soueïda doivent être considérées dans le cadre de la stratégie plus large du gouvernement syrien visant à consolider son pouvoir sur un pays fragmenté ».

La question qui se pose dès lors est à l’évidence celle de la nature du futur État syrien : État centralisé ou État fédéral ?

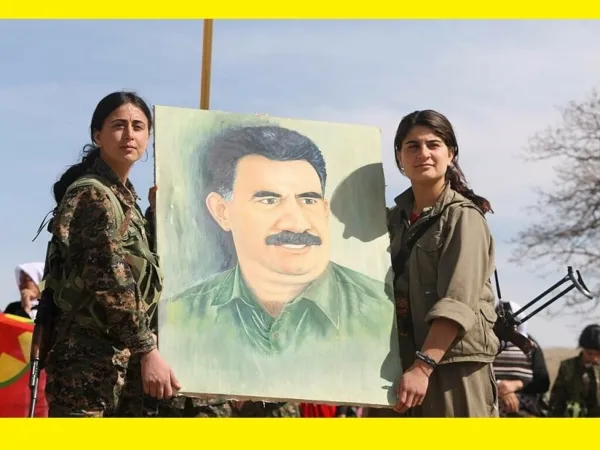

Voyons l’exemple Kurde. On le sait, l’AANES (Administration Autonome du Nord et de l’Est de la Syrie) – plus connue sous le nom de Rojava – refuse que son armée (les FDS, Forces Démocratiques Syriennes d’environ 45 000 combattant·es) soit intégrée dans l’armée syrienne sans que lui soit reconnu un certain nombre de droits particuliers. C’est notamment le cas en ce qui concerne les femmes soldats, importantes dans les FDS et jouissant d’un statut d’égalité absolue avec les hommes. Par ailleurs et plus globalement, l’AANES demande l’établissement d’un État fédéral dans un cadre strictement délimité et défini démocratiquement (ce que demandent aussi les Druzes). Ceci a été discuté, dès le 10 mars 2024, entre al-Charaa et Mazlum Abdi (commandant des FDS), puis rediscuté dans une rencontre le 9 juillet dernier à laquelle assistait T. Barrack, représentant du gouvernement américain. Le 14 juillet, RFI rendait compte de cette rencontre de cette manière : « Lors d’une rencontre mercredi 9 juillet entre les deux hommes et un émissaire américain, Damas a réaffirmé son refus de toute « division ou fédéralisation », exigeant l’intégration des combattants kurdes dans l’armée nationale ».

De son côté, dans un communiqué dimanche 13 juillet, l’administration kurde a plaidé pour « un système démocratique pluraliste, la justice sociale, l’égalité des sexes et une Constitution garantissant les droits de toutes les composantes » de la société. « Les Syriens souffrent depuis des décennies d’un système centralisé qui monopolise le pouvoir et les richesses, réprime la volonté locale et a plongé le pays dans des crises successives » poursuit le communiqué. « Aujourd’hui, nous aspirons à être des partenaires à part entière dans la construction d’une nouvelle Syrie, une Syrie décentralisée qui accueille tous ses citoyens et garantit leurs droits à égalité », est-il ajouté. Voilà, nous semble-t-il, ce qui résume parfaitement la situation.

En juin, les Kurdes et M. Abdi, commandant des FDS, avaient d’ailleurs organisé une conférence à laquelle avaient participé plusieurs minorités. La déclaration finale plaidait justement pour « une Constitution démocratique établissant un État décentralisé », alors que Damas rejette tout projet de décentralisation. Par ailleurs, une rencontre entre le gouvernement syrien et les Kurdes était prévue à Paris « dans les plus brefs délais » probablement vendredi 15 août. Mais, le dix août au matin, une dépêche AFP relayée par France 24 annonçait que « Les autorités syriennes ont affirmé qu’elles ne se déplaceraient pas à Paris pour assister aux pourparlers sur l’intégration de l’administration kurde semi-autonome de Syrie au sein de l’État et exigeant que toute négociation future se tienne à Damas, seul lieu légitime et national pour un dialogue entre Syriens ».

Les événements de Soueïda montrent, une nouvelle fois, que la Syrie ne connaît pas (encore ?) de transition politique démocratique et inclusive. Au contraire, on assiste à une tentative de mettre en place un régime autoritaire dirigé par le HTC (il n’y a toujours aucune élection envisagée). Mais, revenant à Soueïda, élargissons encore la focale aux enjeux régionaux.

Les enjeux régionaux. Sous le contrôle d’Israël ?

Le 13 juillet le gouvernement syrien annonce l’envoi de renforts dans la zone des combats afin, dit-il, de s’interposer entre les belligérants et de restaurer l’ordre. Dans l’après-midi, Israël conduit une frappe aérienne, en guise de « message et d’avertissement clair au régime syrien : nous ne permettrons pas qu’il soit fait du mal aux Druzes en Syrie ». Tels sont les propos du ministre israélien de la Défense, qui estime qu’al-Charaa « est incapable de rétablir la sécurité dans le pays ». Mais qui pourrait alors s’en charger ?

Le message est clair : Israël ne tolérera aucune présence militaire dans le sud de la Syrie et veut obtenir davantage de concessions du gouvernement syrien. Après l’échec d’un premier cessez-le-feu le matin du 15 juillet, les frappes israéliennes se multiplient, visant des convois et des positions militaires syriennes. Le 16 juillet, Israël décide de frapper les lieux du pouvoir syrien lui-même. Le quartier-général de l’armée à Damas et les abords du palais présidentiel sont la cible de plusieurs frappes.

La protestation internationale contre ce nouvel acte de guerre d’Israël est, disons… discrète ! C’est clair qu’Israël profite de la situation et exploite les tensions actuelles. Et dans le même temps, il refuse évidemment de rendre à la Syrie (comme l’exige justement Damas) le Golan qu’il occupe depuis la guerre des six jours en 1967. Mis à part les appels lancés au gouvernement israélien par le dignitaire religieux druze Hikmat al-Hijri (voir plus haut), une grande partie de la population druze de Soueïda et d’ailleurs a rejeté massivement toute intervention israélienne.

Israël, une puissance régionale, ne veut en aucun cas d’un régime islamiste en Syrie.

De son côté, le gouvernement syrien gouverne avec un objectif : consolider le pouvoir du HTS sur le pays et normaliser au mieux ses relations avec les puissances occidentales (al-Charaa a d’ailleurs été reçu par Macron début mai). C’est également la raison pour laquelle Damas n’a pas condamné les frappes israéliennes en Iran. J. Daher y voit aussi la volonté d’el-Charaa d’ancrer le pays dans un axe dirigé par les États-Unis afin de consolider son pouvoir à l’intérieur du pays. Mais il faudrait pour cela normaliser un tant soit peu les relations avec Israël, d’où des négociations qui avaient débuté avant les derniers bombardements israéliens. L’avenir nous dira ce qu’elles deviendront, mais nul doute que Trump ne s’emploie à leur reprise, intéressé qu’il est à la réalisation dans la région d’un front contre l’Iran incluant Israël, la Syrie et la Turquie.

La Turquie, comme tuteur du régime

La Turquie dirigée par le parti islamiste de Erdoğan a bien sûr des affinités idéologiques avec Hayat Tahrir Al-Sham. Elle soutient fermement le gouvernement d’Ahmed Al-Chareh et cherche à conclure un accord de défense avec Damas qui pourrait inclure l’établissement de bases militaires turques en Syrie. Le 23 juillet, des responsables turcs ont indiqué que le gouvernement syrien avait sollicité la Turquie pour renforcer ses capacités de défense. Ceci suite aux violences interconfessionnelles qui ont entraîné une intervention militaire israélienne au motif d’aider la communauté druze.

Pour la Turquie, (et sur ce point, on ne peut lui donner tort) la réalité est qu’Israël cherche à affaiblir le régime syrien en soutenant les velléités autonomistes de diverses communautés comme les Druzes et les Kurdes, ces derniers étant les bêtes noires d’Ankara. Le 22 juillet, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a mis en garde contre toute exploitation des tensions en Syrie affirmant que toute tentative de division de la Syrie serait perçue comme une menace directe pour la sécurité nationale de la Turquie et pourrait entraîner une intervention. D’autant que la Turquie considère les FDS comme une organisation terroriste en raison de ses liens avec le PKK.

La Turquie et Israël se trouvent en opposition frontale en Syrie. D’un côté, l’État hébreu accuse la Turquie de vouloir établir un « protectorat » en Syrie. De son côté, Erdoğan a dénoncé certaines forces (dont Israël) qui « tentent de diviser la Syrie en quatre entités ethniques et confessionnelles » (kurde, druze, alaouite et sunnite). Il a averti que « la Turquie ne le permettra pas ». Le gouvernement turc cherche également à combler le vide créé par le déclin de l’influence iranienne en Syrie, aussi bien au niveau militaire qu’économique. Le 2 août, la Turquie, se positionnant comme un acteur majeur de la reconstruction de la Syrie, a commencé à approvisionner celle-ci en gaz naturel à partir de l’Azerbaïdjan.

Il est par ailleurs surprenant de voir que Fidan (ministre des Affaires étrangères turc) accuse encore les FDS de liens avec « l’organisation terroriste » PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). On sait en effet que, depuis le 12 mai, à l’appel de son leader Abdullah Öcalan, le PKK a décidé de déposer les armes et de renoncer à la lutte armée. Le surprenant de l’affaire étant que les négociations secrètes préliminaires avaient été menées par Bahçeli le leader du MHP parti d’extrême droite ultra-nationaliste. L’explication étant que celui-ci veut, en normalisant les relations avec les Kurdes de Turquie, priver Israël d’une occasion d’ingérence dans les affaires intérieures turques. Le dépôt des armes par le PKK a donc commencé. Le PYD (Parti de l’Union Démocratique) – parti « frère » du PKK majoritaire au Rojava – a salué cette décision en affirmant que « le PKK a accompli sa mission ». Néanmoins, les FDS ont assuré que cette décision ne « les engageait en rien ».

Une des premières réactions officielles turques fut de faire savoir que « cela n’ouvrirait la voie ni à l’autonomie kurde ni à un système fédéral » (Direction des communications de la présidence). Le 2 juin Numan Kurtulmuş présidente du Parlement a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif des forces politiques : « Grâce aux récentes déclarations en provenance d’Imrali [île où est détenu Öcalan] et à la décision de désarmement de l’organisation, nous sommes à un point où les débats peuvent désormais se tenir au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie (TBMM), cœur de la volonté nationale. C’est une opportunité historique qu’il nous faut saisir sans retard. ». Depuis, effectivement, les débats ont commencé au Parlement, mais semblent trainer en longueur. Si bien que le 3 juillet le PKK réagissait. « Nous sommes prêts, mais c’est le gouvernement (turc) qui n’a pas pris les mesures nécessaires » pour conclure le processus, a déclaré Mustafa Karasu, un des fondateurs et hauts responsables du PKK, à la chaîne de télévision Medya Haber, proche du mouvement.

Les choses évoluent lentement, car nécessitant probablement une révision constitutionnelle. Révision à laquelle Erdoğan est intéressé puisqu’il brigue un troisième mandat aux présidentielles de 2028, ce que la constitution actuelle lui interdit. Un accord global lui permettrait d’apparaitre comme « celui qui a ramené la paix ». Image dont il aurait fort besoin, tant sur le plan intérieur que sur le plan international.

En effet, son pouvoir dictatorial n’a rien cédé à la démocratie comme on peut le voir avec la répression que connait actuellement le CHP (Parti Républicain du Peuple, héritier du kémalisme et en gros social-démocrate). Nombre de ses cadres ont été arrêtés, dont Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul et principal rival du Président, en prison depuis mars 2025…

Une dernière observation à l’échelle de la région. Israël est un allié inconditionnel des États-Unis qui le soutiennent quoi qu’il arrive malgré le génocide en cours à Gaza. La Turquie, opposée à l’État hébreu, est membre de l’OTAN, alliance militaire autour des États-Unis. Où mènera cette contradiction ?

Ce survol des derniers évènements (bien incomplet !) a permis (du moins, nous l’espérons !) d’appréhender la grande fragilité du gouvernement syrien. Il est aux prises avec de nombreuses difficultés (notamment économiques que nous n’avons pas abordées ici), incapable d’endiguer les violences intercommunautaires et d’empêcher l’intervention de puissances étrangères comme Israël. Ce qui pourrait à terme contribuer à favoriser l’émergence d’une Syrie fragmentée et de facto fédérée ?

Voilà qui serait s’engager positivement et concrètement vers le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Droit que nous soutenons totalement, faut-il le préciser !

- Fabrice Balanche : « l’establishment israélien ne mise pas sur la parole d’al-Charaa », interview par Laëtitia Enriquez dans Actu J, No 1791 du 24 juillet 2025.

2. Joseph Daher : « Syrie : la centralisation autoritaire de Sharaa trébuche à Soueida ». Inprecor, 27 juillet 2025 (avec l’orthographe Sharaa qu’il a choisie)