SYRIE / ROJAVA – Les attaques renouvelées contre les quartiers kurdes de Sheikh Maqsood et d’Achrafiyeh à Alep ne sont pas perçues par de nombreux Kurdes comme un simple épisode brutal de la guerre en Syrie. Elles sont vécues comme un traumatisme national, plus précisément comme la réouverture d’un traumatisme national qui s’accumule depuis des siècles. Alep n’est plus seulement un champ de bataille. C’est un lieu où l’histoire, la mémoire et le présent se confondent. Un lieu où il devient évident que la souffrance d’un peuple continuera d’être reléguée au second plan de la politique internationale, ou sera enfin reconnue pour ce qu’elle est : une profonde atteinte à l’humanité.

Le traumatisme national des Kurdes s’enracine dans une expérience historique presque sans précédent. Rares sont les peuples qui ont vécu des siècles sur leur terre natale sans jamais avoir été autorisés à y exister en tant que nation. Les Kurdes ont appris ce que signifie être étrangers dans leur propre pays. Ils ont été opprimés par des puissances plus fortes et marginalisés par des États qui, au mieux, toléraient leur existence et, souvent, la combattaient activement. Ils ont été victimes de discrimination pour avoir parlé leur langue, vécu leur culture, affirmé leur identité. En Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie, s’identifier ouvertement comme Kurde était systématiquement criminalisé, puni ou réprimé par la violence. Cette expérience a marqué non seulement des individus, mais des générations entières.

Que signifie pour un peuple de ne jamais vivre comme une nation ? Cela signifie vivre dans une insécurité existentielle permanente. Cela signifie n’avoir aucun foyer politique dans sa propre patrie. Aucun lieu où l’appartenance ne va pas de soi. Les Kurdes possèdent des passeports irakiens, turcs, syriens ou iraniens – des documents délivrés par des États qui, souvent, nient ou répriment leur identité. Cette citoyenneté formelle contraste fortement avec une certitude intérieure : la langue, l’histoire et la culture kurdes sont antérieures à ces États-nations eux-mêmes. Cette contradiction engendre une profonde aliénation. On peut rester. Mais on n’appartient jamais vraiment.

Ce traumatisme national n’est pas abstrait. Les Kurdes le décrivent souvent en termes concrets. C’est le sentiment de ne pas pouvoir véritablement toucher sa propre terre, de ne jamais pouvoir la travailler de ses mains, de ne pas ressentir la peine du labeur et, en même temps, l’espoir que les plantes pousseront à leur propre rythme. Ici, la terre n’est pas une propriété, c’est une relation – une relation qui exige confiance, temps et continuité. Or, c’est précisément cette continuité qui a été maintes fois brisée par les déplacements de population, les villages incendiés, les zones militaires et les frontières tracées sans égard pour les habitants. La perte de la terre est donc toujours synonyme de perte de dignité, de sens et d’avenir.

Alep s’inscrit parfaitement dans cette histoire. La violence qui y règne n’est pas une blessure nouvelle, mais une re-traumatisation. Les massacres des années 1930 en Turquie, l’attaque chimique d’Halabja, dans l’actuelle région du Kurdistan, en 1988, la campagne d’Anfal dans cette même région kurde et ses dizaines de milliers de victimes, le génocide des Yézidis dans le district contesté de Sinjar, le siège de la ville kurde de Kobané, dans le nord de la Syrie (Rojava), et la guerre contre le groupe État islamique (Daech) – au cours de laquelle plus de 12 000 combattants kurdes ont perdu la vie – forment une mémoire collective de souffrance. Ces événements ne sont pas isolés ; ils se chevauchent et se confondent. Ensemble, ils constituent un traumatisme national transmis de génération en génération, irrésolu et toujours d’actualité.

Ce traumatisme engendre des émotions contradictoires : la colère face à l’injustice persistante, l’indifférence du monde et un profond sentiment d’impuissance face à l’absence de pouvoir politique. Depuis des décennies, de nombreux Kurdes se décrivent comme les « orphelins de l’univers ». Psychologiquement, cette métaphore est pertinente. Les orphelins n’ont pas d’autorité fiable qui prenne leurs responsabilités. C’est ainsi que beaucoup de Kurdes vivent la politique internationale. La protection est promise, mais non garantie. La solidarité est proclamée, mais non concrétisée.

Ce qui rend la situation à Alep, en Syrie, particulièrement douloureuse, c’est que la violence est perpétrée par des acteurs qui se présentent désormais comme un soi-disant gouvernement intérimaire à Damas, malgré leurs racines manifestes dans les mouvements djihadistes. Il ne s’agit pas d’un gouvernement démocratiquement légitimé, mais d’une structure de pouvoir issue de groupes ayant eux-mêmes pratiqué le terrorisme. Le fait que ces acteurs portent désormais des costumes et utilisent un langage diplomatique ne change rien à leurs origines idéologiques, ni à la menace qu’ils représentent pour les minorités. La terreur est perpétrée contre des civils kurdes au nom de la Syrie.

Pour les groupes ethniques comme les Kurdes, ainsi que pour les groupes religieux comme les Yézidis, les chrétiens, les Druzes, les Ismaéliens, les Alaouites et d’autres, c’est une expérience amère. Les auteurs de ces actes sont politiquement promus, tandis que les victimes se retrouvent une fois de plus sans protection. Plus inquiétant encore, l’Union européenne soutient ce prétendu gouvernement intérimaire à hauteur de centaines de millions d’euros, au moment même où des forces djihadistes attaquent les quartiers kurdes. Ce qui est présenté à Bruxelles comme une stabilisation et une aide humanitaire est perçu sur le terrain comme une récompense pour les bourreaux. Politiquement, la situation est extrêmement problématique. Psychologiquement, elle est dévastatrice.

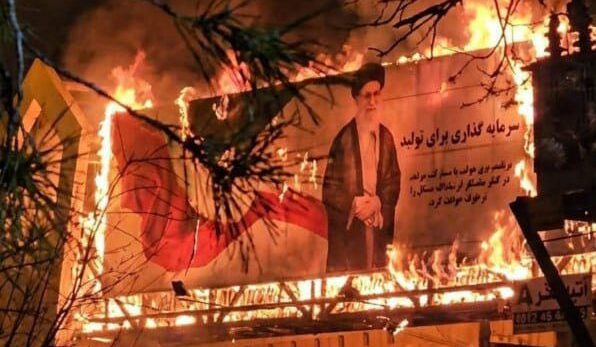

Ces perceptions sont renforcées par les événements en Iran et en Turquie. La répression brutale des Kurdes en Iran, les exécutions et le contrôle militaire de régions entières, ainsi que l’effondrement apparent du processus de paix, autrefois porteur d’espoir, en Turquie, ont anéanti tout espoir de sécurité politique. Nombre de Kurdes sont parvenus à une conclusion douloureuse : ils ne sont en sécurité dans aucun des États où ils vivent. Alep n’est donc pas un lieu de souffrance isolé. Elle symbolise un problème structurel.

Les décisions politiques internationales ne sont pas des actes neutres. Elles influencent directement la manière dont la violence est vécue psychologiquement. Lorsque les survivants de guerres, de déplacements forcés et de génocides constatent que les acteurs internationaux coopèrent sciemment avec des structures fortement compromises ou proches des auteurs de ces crimes, tandis que les victimes restent invisibles, ils subissent un profond traumatisme moral. Cela conduit à la chronicisation du traumatisme, à une résignation collective et à une perte durable de confiance dans le droit, la justice et l’ordre international. Le sentiment que « le monde nous a de nouveau abandonnés » se confirme, avec des conséquences à long terme pour la paix et la stabilité.

C’est là que commence la responsabilité de l’Europe et des États-Unis. L’Union européenne aime se présenter comme une communauté de valeurs, un acteur moral sur la scène politique mondiale. Les États-Unis, quant à eux, mettent l’accent sur leur tradition démocratique et leur rôle de protecteur de la liberté. Pourtant, dans un monde globalisé, les priorités ont changé. La stabilité économique, la sécurité énergétique et la puissance militaire dominent de plus en plus les décisions politiques. Des régions comme la Syrie et le Kurdistan sont perçues de manière fonctionnelle : comme des zones tampons, des sphères d’influence, des variables sécuritaires. Les droits humains n’ont d’importance que tant qu’ils ne contreviennent pas aux intérêts géopolitiques.

Cette approche est non seulement moralement troublante, mais aussi historiquement myope. L’Europe sait ce que signifie un traumatisme national. La Seconde Guerre mondiale n’est pas un lointain souvenir. Ses conséquences psychologiques et sociales continuent de façonner les sociétés européennes – souvent occultées, mais loin d’être résolues. Les États-Unis portent eux aussi des traumatismes nationaux : de leur histoire fondatrice et de l’esclavage au Vietnam et à l’Afghanistan. Il ne s’agissait pas simplement d’échecs militaires, mais de profondes ruptures morales et psychologiques qui ont ébranlé la confiance, les valeurs et la cohésion sociale. Quiconque prend ces expériences au sérieux devrait comprendre l’impact des traumatismes collectifs sur les autres sociétés.

Or, cette compréhension semble s’estomper sous l’effet de la logique des rapports de force mondiaux. L’éthique, la morale et les droits humains risquent de devenir négociables. C’est dangereux. Sans orientation éthique universelle, le monde perd son fondement moral et son repère quant à ce que signifie être humain. Les droits humains ne sont pas un luxe réservé aux sociétés stables. Ce sont des principes fondamentaux de la survie de l’humanité.

Alep en témoigne douloureusement. Et pourtant, une autre dimension, souvent négligée, y émerge : la violence a déclenché une nouvelle vague de solidarité kurde à travers le monde. Des Kurdes de différentes confessions, opinions politiques et générations se rassemblent. Le slogan « Vive la résistance au Rojava » n’est pas avant tout une déclaration militaire. C’est l’expression d’une lutte collective pour la dignité, d’un refus d’être réduits au rôle de victimes éternelles.

Le traumatisme national kurde n’est donc pas seulement une histoire de souffrance, c’est aussi une histoire de survie. Il a été transmis aux générations futures non seulement comme une douleur, mais aussi comme une force, une résilience, une sensibilité accrue à l’injustice, une foi profonde dans la démocratie, la diversité et la coexistence. C’est précisément parce que les Kurdes savent ce que signifie l’exclusion que beaucoup défendent ces valeurs avec une détermination particulière.

Dans les rues d’Achrafieh et de Sheikh Maqsoud, l’enjeu dépasse largement le sort de quelques quartiers. Ce qui se joue là-bas, c’est de savoir si l’éthique, la morale et les droits de l’homme demeurent des principes universels, ou si, dans un monde régi par les intérêts économiques et la puissance militaire, ils ne sont plus que de vaines paroles. La réaction de l’Europe et des États-Unis montrera s’ils ont tiré les leçons de leurs propres traumatismes, ou s’ils sont prêts à en créer de nouveaux.

Par Jan Ilhan Kizilhan, psychologue, auteur et éditeur, spécialiste en psychotraumatologie, traumatismes, terrorisme et guerre, psychiatrie transculturelle, psychothérapie et migration