L’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie a publié une déclaration à l’intention de l’opinion publique, affirmant que « les factions affiliées au gouvernement intérimaire de Damas en Syrie ont violé les accords signés et ont lancé des attaques contre les positions de ses forces sur de multiples fronts depuis samedi matin jusqu’à présent, malgré les efforts persistants pour trouver des solutions pacifiques et faire preuve de bonne foi, notamment en se retirant de certaines zones. »

Le communiqué a clairement indiqué que « la poursuite de ces attaques reflète l’insistance de Damas sur l’escalade militaire » et a averti que « leur objectif est de saper la fraternité entre les différentes communautés du nord et de l’est de la Syrie, d’inciter à la discorde et à la violence, de cibler les groupes autochtones et d’imposer une idéologie unique au détriment de la diversité existante de la région ».

La déclaration indiquait que la phase actuelle est cruciale et que les événements en cours constituent un défi existentiel qui menace les acquis de la révolution et l’identité de la société. Elle appelait à un rassemblement populaire et à la solidarité pour défendre les villes et préserver la dignité humaine.

Le communiqué appelait également à soutenir la mobilisation générale décrétée par l’Administration autonome et soulignait la nécessité de se tenir aux côtés des Forces démocratiques syriennes et des Unités de protection des femmes. Il insistait en outre sur le fait que la résistance populaire demeurait la principale option pour faire face aux attaques en cours.

La déclaration se concluait en soulignant l’importance d’une préparation générale et de l’unité entre tous les segments de la société face à l’évolution actuelle de la situation sur le terrain. (ANHA)

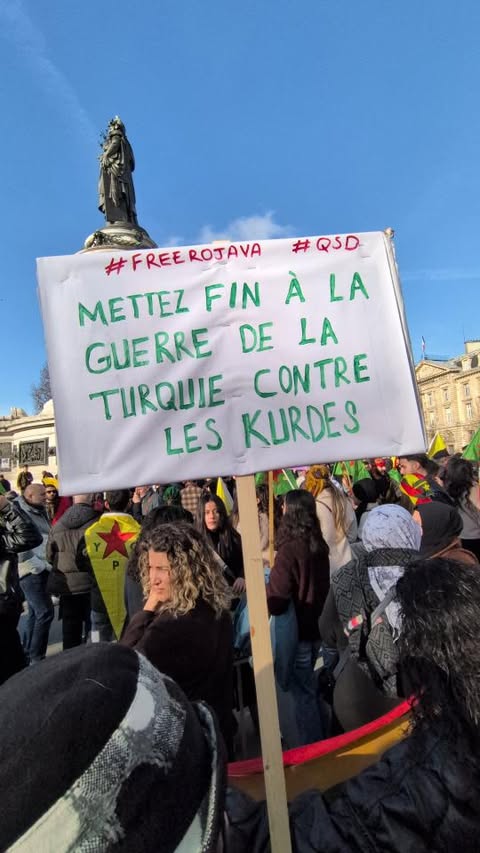

Le représentant du Rojava en France, Karim Kamar, les député·es Danielle Simonnet, Thomas Portes, un responsable du CDK-F et un membre de l’Association France-Kurdistan ont pris la parole pour dénoncer les attaques qui ciblent les Kurdes en Syrie, mais aussi au Rojhilat, en Iran.

Le représentant du Rojava en France, Karim Kamar, les député·es Danielle Simonnet, Thomas Portes, un responsable du CDK-F et un membre de l’Association France-Kurdistan ont pris la parole pour dénoncer les attaques qui ciblent les Kurdes en Syrie, mais aussi au Rojhilat, en Iran.

Les intervenant·es ont exhorté la communauté internationale et la France à intervenir pour mettre fin à l’agression jihadiste au Rojava et celle des mollahs iraniens au Rojhilat.

Les intervenant·es ont exhorté la communauté internationale et la France à intervenir pour mettre fin à l’agression jihadiste au Rojava et celle des mollahs iraniens au Rojhilat.