SYRIE. Quelle fin quand vous êtes Kurde et assiégé·e par Daech ?

SYRIE. Les gangs exécutent les Kurdes d’Alep

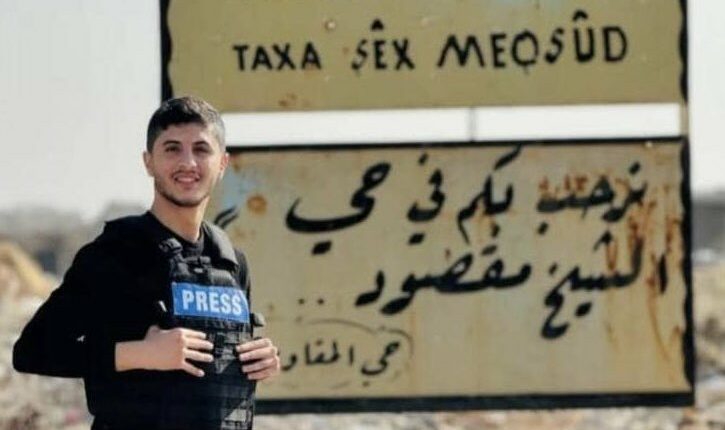

L’Administration autonome démocratique du Nord et de l’Est de la Syrie (AAENS) a publié un communiqué concernant les attaques perpétrées contre les quartiers de Sheikh Maqsoud, Ashrafiyeh et Bani Zeid à Alep où des civils kurdes sont exécutés comme les Druzes et Alaouites hier sur les côtes syriennes et à Soueïda.

Le communiqué indique que les mercenaires du gouvernement intérimaire syrien lancent des attaques contre ces quartiers depuis le 6 décembre.

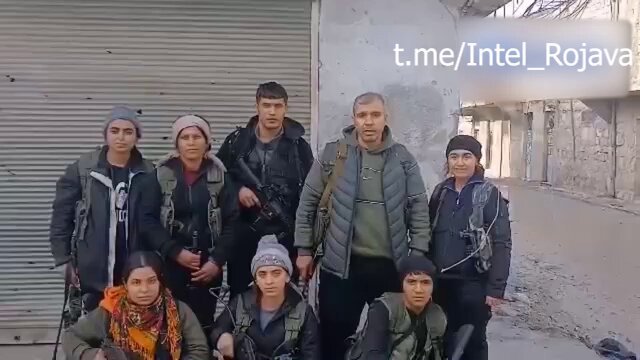

La déclaration comprenait : « Nous, l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie, affirmons que la protection des civils dans les quartiers de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh figure parmi nos plus hautes priorités. Par conséquent, nous saluons la proposition des puissances médiatrices internationales de redéployer, en toute sécurité, les forces actuellement stationnées à Cheikh Maqsoud à l’est de l’Euphrate, à condition que ce redéploiement garantisse la présence de forces de sécurité kurdes locales et d’un conseil local pour les habitants des deux quartiers, conformément à l’Accord du 1er avril. » (ANHA)

« Les attaques contre Sheikh Maqsoud et Achrafieh ciblent toutes les communautés syriennes »

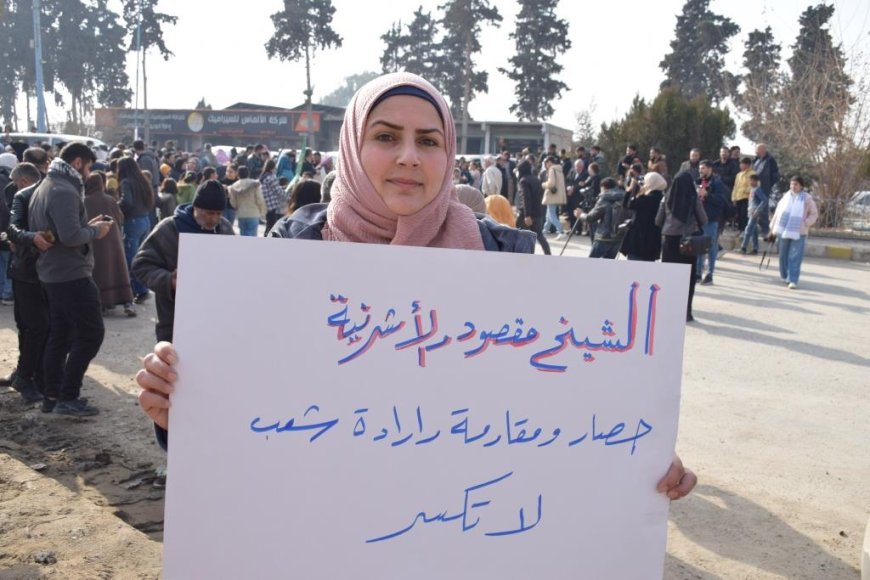

Des voix de femmes s’élèvent pour protester contre les attaques lancées par les mercenaires du gouvernement intérimaire contre les quartiers de Sheikh Maqsoud et d’Achrafiyeh à Alep, soulignant que le ciblage des civils, des enfants et des femmes constitue un crime humanitaire qui exige une intervention immédiate.

Dans ce contexte, Farida al-Taher Abdel Rahman, du canton de Raqqa, a affirmé qu’ils poursuivraient leur lutte sur les places publiques, rejetant les meurtres et la guerre, déclarant : « Nous resterons sur les places publiques jusqu’à ce que les attaques contre Cheikh Maqsoud et Achrafieh cessent. Nous ne voulons pas de meurtres, nous ne voulons pas la guerre, mais nous voulons la paix. »

Quand à Arifa Habash, originaire de Raqqa, a souligné l’unité du peuple syrien, affirmant que les attaques en cours visaient indistinctement toutes les communautés. Elle a déclaré : « Nous, le peuple syrien, resterons sur les places publiques pour soutenir nos concitoyens des quartiers de Cheikh Maqsoud et d’Achrafieh et leur apporter notre soutien. » Elle a fermement condamné ces attaques et exigé leur cessation immédiate.

Arifa a souligné que « cibler la région est une attaque contre toutes les confessions et communautés. Quelle est la faute des femmes, des enfants et des personnes âgées pour qu’on les tue ? Nous disons non au meurtre de civils et nous nous opposerons toujours à l’ennemi. Nous n’aurons pas peur car nous sommes un seul peuple. »

Pour sa part, Amal al-Jassem, responsable du Bureau des femmes au sein du Conseil exécutif du canton de Raqqa, a expliqué que leur présence sur les places exprime la position unifiée des peuples du nord et de l’est de la Syrie, affirmant leur rejet catégorique de ces attaques.

Elle a déclaré : « Nous condamnons et rejetons cette guerre menée contre les quartiers de Sheikh Maqsoud et d’Achrafiyeh, et nous affirmons que la volonté des peuples du nord et de l’est de la Syrie ne saurait être bafouée. » (ANHA)

SYRIE. Les gangs de Damas bombardent l’hôpital Khaled Fajr à Alep

De nouvelles attaques contre l’hôpital Xalid Fecir, dans le quartier de Şêxmeqsûd à Alep, auraient fait des victimes parmi le personnel médical. Selon l’hôpital, plusieurs membres du personnel ont été tués et d’autres blessés lors des bombardements de la soirée. Le bilan exact reste incertain.

L’établissement médical du nord d’Alep a récemment soigné des dizaines de blessés et de malades, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Les bombardements intenses ont gravement endommagé le bâtiment et une partie de l’hôpital a été privée d’électricité. Une vidéo diffusée sur X par Farhad Şamî, porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), montre un incendie à l’intérieur de l’hôpital suite aux bombardements récents.

Selon le personnel, les opérations médicales sont quasiment à l’arrêt. Plusieurs services sont hors service. De plus, on constate une pénurie de médicaments et de matériel médical, tandis que le nombre de blessés ne cesse d’augmenter. Les représentants du gouvernement local évoquent un danger extrême pour la vie des patients, du personnel médical restant et des civils présents dans l’hôpital. Ils lancent un appel urgent à la cessation immédiate des bombardements, car la situation est critique.

Hôpital bombardé à plusieurs reprises

L’hôpital Xalid Fecir est bombardé depuis plusieurs jours par les troupes et les milices du gouvernement intérimaire islamiste de Damas, à l’aide d’artillerie, de mortiers et de roquettes. Vendredi, le prétendu ministère syrien de la Défense a publiquement désigné l’hôpital comme cible. Une carte publiée par le ministère indique clairement les coordonnées de l’hôpital dans le cadre d’une frappe militaire imminente. L’article 18 de la Quatrième Convention de Genève stipule que les hôpitaux « ne doivent en aucun cas être pris pour cible » et « doivent être épargnés et protégés en tout temps par les parties au conflit ».

De son côté, le Croissant-Rouge kurde a déclaré que le gouvernement de Damas empêchait leur convoi d’aide médicale d’atteindre les quartiers d’Alep.

De nouvelles attaques contre l’hôpital Xalid Fecir, dans le quartier de Şêxmeqsûd à Alep, auraient fait des victimes parmi le personnel médical. Selon l’hôpital, plusieurs membres du personnel ont été tués et d’autres blessés lors des bombardements de la soirée. Le bilan exact reste incertain.

L’établissement médical du nord d’Alep a récemment soigné des dizaines de blessés et de malades, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Les bombardements intenses ont gravement endommagé le bâtiment et une partie de l’hôpital a été privée d’électricité. Une vidéo diffusée sur X par Farhad Şamî, porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), montre un incendie à l’intérieur de l’hôpital suite aux bombardements récents.

Selon le personnel, les opérations médicales sont quasiment à l’arrêt. Plusieurs services sont hors service. De plus, on constate une pénurie de médicaments et de matériel médical, tandis que le nombre de blessés ne cesse d’augmenter. Les représentants du gouvernement local évoquent un danger extrême pour la vie des patients, du personnel médical restant et des civils présents dans l’hôpital. Ils lancent un appel urgent à la cessation immédiate des bombardements, car la situation est critique.

Hôpital bombardé à plusieurs reprises

L’hôpital Xalid Fecir est bombardé depuis plusieurs jours par les troupes et les milices du gouvernement intérimaire islamiste de Damas, à l’aide d’artillerie, de mortiers et de roquettes. Vendredi, le prétendu ministère syrien de la Défense a publiquement désigné l’hôpital comme cible. Une carte publiée par le ministère indique clairement les coordonnées de l’hôpital dans le cadre d’une frappe militaire imminente. L’article 18 de la Quatrième Convention de Genève stipule que les hôpitaux « ne doivent en aucun cas être pris pour cible » et « doivent être épargnés et protégés en tout temps par les parties au conflit ».

De son côté, le Croissant-Rouge kurde a déclaré que le gouvernement de Damas empêchait leur convoi d’aide médicale d’atteindre les quartiers d’Alep. Commémorations des martyrs kurdes de Paris

Geneviève Garrigos, conseillère municipale de Paris, a souligné que la lutte du peuple kurde est une lutte pour la justice universelle, déclarant : « Nous soutenons les revendications justes et légitimes du peuple kurde. Il ne s’agit pas seulement d’une question qui concerne les Kurdes, mais tous ceux qui croient aux droits de l’homme. »

La commémoration a réuni le MRAP, l’Association France – Kurdistan, le SKB, de nombreuses organisations de masse démocratiques kurdes et françaises, ainsi que des représentants municipaux.

Lors d’une cérémonie organisée devant le Centre d’information sur le Kurdistan au 147 rue La Fayette, à la date et à l’heure exactes du massacre, les proches des victimes et les représentants des organisations ont délivré un message commun : « Justice ».

Geneviève Garrigos, conseillère municipale de Paris, a souligné que la lutte du peuple kurde est une lutte pour la justice universelle, déclarant : « Nous soutenons les revendications justes et légitimes du peuple kurde. Il ne s’agit pas seulement d’une question qui concerne les Kurdes, mais tous ceux qui croient aux droits de l’homme. »

La commémoration a réuni le MRAP, l’Association France – Kurdistan, le SKB, de nombreuses organisations de masse démocratiques kurdes et françaises, ainsi que des représentants municipaux.

Lors d’une cérémonie organisée devant le Centre d’information sur le Kurdistan au 147 rue La Fayette, à la date et à l’heure exactes du massacre, les proches des victimes et les représentants des organisations ont délivré un message commun : « Justice ».

Au cours des discours, un appel a été lancé à participer à la grande marche prévue le samedi 10 janvier, et le message « Nous sommes dans la rue pour exiger des comptes » a été mis en avant.

La commémoration s’est terminée par les slogans « Jin, jiyan, azadî » (Femmes, vie, liberté), symbolisant l’héritage de Sakine Cansız et la résistance des femmes kurdes. (ANF)

Au cours des discours, un appel a été lancé à participer à la grande marche prévue le samedi 10 janvier, et le message « Nous sommes dans la rue pour exiger des comptes » a été mis en avant.

La commémoration s’est terminée par les slogans « Jin, jiyan, azadî » (Femmes, vie, liberté), symbolisant l’héritage de Sakine Cansız et la résistance des femmes kurdes. (ANF)

Deux collectifs de femmes mobilisés contre la guerre à Alep

Depuis mardi matin, des quartiers à majorité kurde d’Alep sont la cible d’attaques et de bombardements menés par des milices affiliées au gouvernement de transition syrien. À ce jour, onze personnes ont été tuées et 63 blessées, dont de nombreux enfants. Dans un communiqué conjoint, l’organisation féministe « Gemeinsam Kämpfen » (Combattre ensemble) et la campagne « Women Defend Rojava » en Allemagne ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Selon les féministes, ces attaques, perpétrées sous prétexte de la présence de forces d’autodéfense locales, témoignent de « l’esprit de guerre qui nie la vie ».

La criminalisation comme moyen d’oppression

Le communiqué met en garde contre le risque de catastrophe humanitaire lié aux attaques perpétrées par des groupes islamistes. Alors que le gouvernement d’Ahmed al-Charia prône le dialogue et l’intégration, il continue de soumettre la population à des violences physiques et psychologiques. Ces bombardements incessants privent les populations de leurs besoins essentiels et des crimes d’une extrême brutalité sont commis contre les civils.

Le texte poursuit en indiquant que HTS a tenté à plusieurs reprises de rejeter la responsabilité de l’agression sur les organes démocratiques d’autonomie des districts kurdes. Cette criminalisation des mouvements pour la démocratie et les droits humains est une tactique éprouvée des oppresseurs et des occupants.

Responsabilité internationale

« Quel rapport avec nous ? » s’interrogent les organisations féministes. Elles soulignent que, ces derniers mois, plusieurs États ont invité Ahmed al-Sharaa à des réunions officielles, l’ont retiré de leurs listes de personnes terroristes et l’ont politiquement légitimé. Elles concluent : « Nous constatons aujourd’hui où mène le fait de courtiser les terroristes. Cela alimente la guerre et l’oppression. »

Dès le début du mois de novembre, Friedrich Merz a invité Ahmed al-Sharaa à se rendre en Allemagne, justifiant cette invitation par la fin de la guerre civile syrienne. Les organisations féministes soulignent que cette affirmation est quotidiennement démentie par les massacres de minorités, les enlèvements, les viols et le trafic de femmes.

Les événements en Syrie ne sont pas indépendants de la politique mondiale

L’appel souligne que les événements en Syrie ne peuvent être considérés indépendamment de l’évolution de la situation politique dans d’autres pays : « Plus de guerre signifie plus d’insécurité, et non l’inverse. Il est de notre responsabilité de mettre fin à la guerre et, par là même, d’amener notre gouvernement fédéral à changer de cap afin de servir la paix, plutôt que le profit et le maintien du pouvoir au détriment des populations et de l’environnement. »

S’organiser contre la guerre

L’appel exige l’arrêt immédiat des attaques contre les quartiers de Şêxmeqsûd et d’Eşrefiyê à Alep. Les féministes insistent : « Nous nous unissons, organisations de femmes et féministes du monde entier ! Nous sommes conscientes de notre pouvoir ! En tant que société, nous pouvons mettre fin aux guerres menées par les États et instaurer la paix. »

En conclusion, ils soulignent que la paix et l’humanité sont inhérentes à la nature humaine et appellent à ce que cela soit exprimé avec courage et force. (ANF)

Depuis mardi matin, des quartiers à majorité kurde d’Alep sont la cible d’attaques et de bombardements menés par des milices affiliées au gouvernement de transition syrien. À ce jour, onze personnes ont été tuées et 63 blessées, dont de nombreux enfants. Dans un communiqué conjoint, l’organisation féministe « Gemeinsam Kämpfen » (Combattre ensemble) et la campagne « Women Defend Rojava » en Allemagne ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Selon les féministes, ces attaques, perpétrées sous prétexte de la présence de forces d’autodéfense locales, témoignent de « l’esprit de guerre qui nie la vie ».

La criminalisation comme moyen d’oppression

Le communiqué met en garde contre le risque de catastrophe humanitaire lié aux attaques perpétrées par des groupes islamistes. Alors que le gouvernement d’Ahmed al-Charia prône le dialogue et l’intégration, il continue de soumettre la population à des violences physiques et psychologiques. Ces bombardements incessants privent les populations de leurs besoins essentiels et des crimes d’une extrême brutalité sont commis contre les civils.

Le texte poursuit en indiquant que HTS a tenté à plusieurs reprises de rejeter la responsabilité de l’agression sur les organes démocratiques d’autonomie des districts kurdes. Cette criminalisation des mouvements pour la démocratie et les droits humains est une tactique éprouvée des oppresseurs et des occupants.

Responsabilité internationale

« Quel rapport avec nous ? » s’interrogent les organisations féministes. Elles soulignent que, ces derniers mois, plusieurs États ont invité Ahmed al-Sharaa à des réunions officielles, l’ont retiré de leurs listes de personnes terroristes et l’ont politiquement légitimé. Elles concluent : « Nous constatons aujourd’hui où mène le fait de courtiser les terroristes. Cela alimente la guerre et l’oppression. »

Dès le début du mois de novembre, Friedrich Merz a invité Ahmed al-Sharaa à se rendre en Allemagne, justifiant cette invitation par la fin de la guerre civile syrienne. Les organisations féministes soulignent que cette affirmation est quotidiennement démentie par les massacres de minorités, les enlèvements, les viols et le trafic de femmes.

Les événements en Syrie ne sont pas indépendants de la politique mondiale

L’appel souligne que les événements en Syrie ne peuvent être considérés indépendamment de l’évolution de la situation politique dans d’autres pays : « Plus de guerre signifie plus d’insécurité, et non l’inverse. Il est de notre responsabilité de mettre fin à la guerre et, par là même, d’amener notre gouvernement fédéral à changer de cap afin de servir la paix, plutôt que le profit et le maintien du pouvoir au détriment des populations et de l’environnement. »

S’organiser contre la guerre

L’appel exige l’arrêt immédiat des attaques contre les quartiers de Şêxmeqsûd et d’Eşrefiyê à Alep. Les féministes insistent : « Nous nous unissons, organisations de femmes et féministes du monde entier ! Nous sommes conscientes de notre pouvoir ! En tant que société, nous pouvons mettre fin aux guerres menées par les États et instaurer la paix. »

En conclusion, ils soulignent que la paix et l’humanité sont inhérentes à la nature humaine et appellent à ce que cela soit exprimé avec courage et force. (ANF) SYRIE. « La résistance à Alep n’est pas une question de politique ou d’idéologie »

SYRIE. Les gangs de Damas abattent deux membres du personnel hospitalier à Achrafiyé

PARIS. Manifestation kurde pour justice et vérité

La guerre invisible : l’unité kurde et la lutte pour la réalité en Iran

La vague de contestation qui secoue actuellement l’Iran a débuté le 28 décembre 2025, déclenchée par un effondrement économique catastrophique. Ce qui avait commencé comme une grève des commerçants du Grand Bazar de Téhéran, alimentée par la chute historique du rial (monnaie iranienne) et une inflation dépassant les 50 %, s’est rapidement transformé en un soulèvement national. De nombreuses manifestations antérieures avaient été réprimées par l’État iranien. Face à la priorité accordée par ce dernier aux dépenses sécuritaires au détriment du bien-être de ses citoyens, le mouvement, initialement centré sur des revendications économiques, s’est mué en une contestation directe du pouvoir clérical, rappelant les manifestations « Jin, Jiyan, Azadî » de 2022.

Il convient toutefois d’interpréter avec prudence les événements actuels en Iran. Nous assistons à un affrontement de récits, à des réalités simultanées mais profondément différentes. Dans les villes du Kurdistan, résonnent les slogans « Le Kurdistan est le cimetière des fascistes ! », « Jin, Jiyan, Azadî (liberté de la vie des femmes en kurde) », « À bas le fascisme ! » et « À bas le dictateur ! ». Pourtant, les médias de masse étouffent souvent ces voix, préférant se concentrer sur le soutien apporté au prince exilé dans d’autres villes. Ce traitement sélectif de l’information occulte la résistance populaire en cours et déforme la perception de la réalité de cette lutte. Pour saisir la vérité de ce moment, il est impératif d’écouter les voix réduites au silence.

Il est essentiel de distinguer la situation à Téhéran de celle des villes kurdes de l’ouest. Dans les zones kurdes, la réponse de l’État a été beaucoup plus militarisée, ressemblant davantage à une zone de guerre qu’à un lieu de protestation civile. Si les manifestations dans la capitale ont connu des périodes de fluctuation, leur intensité a explosé dans des villes kurdes comme Abdanan et Malekshahi. Malgré la présence brutale des forces gouvernementales, la population a résisté avec un courage immense. En quelques jours seulement, des dizaines de vies ont été perdues ; cependant, ce sacrifice n’a fait que catalyser le mouvement, attirant encore plus de personnes dans les rues, tant au Rojhelat que dans les villes iraniennes. Aujourd’hui, dans tout le Kurdistan oriental, notre peuple a dit un « NON » catégorique au régime. Dans un élan d’unité massif, les villes se sont jointes à une grève générale pour soutenir Ilam et Kirmaşan (Kermanshah), qui ont subi plusieurs jours de massacres et d’arrestations massives. Malgré des décennies de tactiques coloniales employées par l’État iranien pour faire croire que les Kurdes de différents dialectes ou religions sont divisés, cette grève nationale prouve le contraire. Le Kurdistan parle d’une seule voix ; nous devons maintenant lui faire entendre.

La grève générale au Kurdistan

Le jeudi 8 janvier 2026, l’appel à la grève générale lancé par sept partis politiques kurdes a été suivi avec une intensité historique. Selon l’organisation Hengaw pour les droits humains, 39 villes de la région ont été paralysées, les commerçants et les ouvriers restant chez eux en signe de protestation.

● Province de Kirmaşan (Kermanshah) : La participation a été totale dans les villes de Kirmaşan, Sarpol-e Zahab, Pawe (Paweh), Jiwanro (Javanrud) et Dalahoo (Kerend-e Gharb).

● Province de Sine (Sanandaj) : Les principaux centres comme Saqqez, Mer îwan ( Marivan) et Baneh ont été rejoints par des villes plus petites comme Dehgolan et Serwabad (Sarvabad).

● Solidarité généralisée : La grève a atteint Urmîa , Mehabad (Mahabad), Ilam et Awdanan (Abdanan), montrant un front continu à travers Rojhelat.

En écho à la résistance de rue, des prisonniers politiques kurdes, dont Zeinab Jalalian, Wirîşe Mûradî (Varisheh Moradi) et Idrîs Menberî (Idris Manbari), ont entamé une grève de la faim à la prison centrale de Sine (Sanandaj). L’État a réagi par une campagne de diffamation coordonnée, piratant les comptes de réseaux sociaux des militants pour y diffuser des slogans progouvernementaux et instaurant un black-out internet généralisé afin de dissimuler l’ampleur de la répression.

Les incidents de Chenaran : Les Kurdes du Khorasan

Les violences se sont étendues profondément dans le nord-est de l’Iran. À Chenaran , dans la province de Razavi Khorasan, les forces gouvernementales iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants à l’aide de fusils Kalachnikov le soir du 7 janvier. Cinq résidents kurdes ont été tués : Mehdi Ghorbandoust, Mehdi Validoost, Morteza Jahanbakhsh, Ruhollah Setareh Moshtari et Mohammadreza Gorouhi.

Ruhollah Setareh Moshtari, un homme de 26 ans devenu père la veille de son assassinat, a été la cible d’une tentative d’enterrement nocturne orchestrée par les forces de sécurité, qui a été courageusement déjouée par les habitants du quartier.

La présence kurde dans cette région témoigne d’une longue histoire de résistance et de survie. La communauté kurde du Khorasan trouve son origine dans les déportations massives ordonnées par les chahs safavides (notamment le chah Abbas Ier à la fin du XVIe/début du XVIIe siècle) afin de créer une zone tampon contre les nomades d’Asie centrale (Ouzbeks) et d’affaiblir le pouvoir kurde au Rojhelat (ouest de l’Iran), suite aux conflits avec l’Empire ottoman. Ces migrations forcées ont donné naissance à d’importants territoires tribaux qui ont conservé leur identité et leurs traditions kurdes pendant des siècles, malgré les tentatives du régime de dissocier leur lutte de celle de l’Occident.

Recours disproportionné à la force et pertes parmi les minorités

La nature des violences d’État révèle un profond clivage géographique et ethnique. Si les autorités des villes du centre de la Perse ont souvent recours aux gaz lacrymogènes, aux matraques et aux balles de plomb pour réprimer les manifestations, la riposte dans les régions peuplées de minorités ethniques se caractérise par l’usage immédiat et meurtrier de munitions réelles. Depuis le début de ces manifestations, les forces de sécurité ont déployé des armes de calibre militaire contre les populations kurdes, lors et baloutches avec une fréquence et une brutalité sans précédent dans la capitale.

La campagne de terreur menée par le régime ne se limite pas à une seule région, mais elle cible de manière disproportionnée les populations ethniques marginalisées. Dans la province de Gilan, deux habitants de Khoshk-e Bijar, Mobin Yaghoubzadeh, 17 ans, et Milad Gholamzadeh, 31 ans, ont été tués par balles. Mobin est le sixième enfant de moins de 18 ans tué ces deux dernières semaines, portant à 43 le nombre de morts confirmés des « Manifestations de décembre ». Parmi ces victimes, 37 appartiennent à des minorités ethniques, dont 16 Kurdes, 19 Lurs et 2 Gilakis, ce qui souligne une répression systématique et meurtrière des communautés marginalisées.

La vague de détentions :

● Régions kurdes : Au moins 21 Kurdes ont été arrêtés à Kirmaşan (Kermanshah), Sonqor (Songhor) et Ilam, dont Artin Parvini, 15 ans, et Pouria Bamkhasht, étudiant . À Sonqor, onze personnes ont été arrêtées, dont trois membres d’une même famille : Farnoush Pasha’i, Zahra Pasha’i et Bahar Rafiei, 17 ans .

● Téhéran et Iran central : Dans la capitale, les enseignants retraités Hamid Rahmati et Abolfazl Rahimi-Shad ont été arrêtés à leur domicile. À Ispahan , Helia Rahmani, une jeune femme lor-bakthari de 18 ans, a été interpellée en même temps que Khodamorad Albarznejad , un homme baloutche.

● Opération nationale : Au moins 35 personnes supplémentaires ont été arrêtées à Mashhad, Lordegan, Yasuj et Yazd. Parmi elles figurent Moein Mohammadi, un bahaï, et Keyvan Rezaei Dalini, un champion de lutte asiatique de Shiraz.

Coupure d’Internet

D’après les données réseau en temps réel de NetBlocks, l’Iran est actuellement plongé dans une grave coupure d’internet à l’échelle nationale. Cet incident fait suite à une série de mesures de censure numérique croissantes visant les manifestations à travers le pays, entravant fondamentalement le droit à la communication des citoyens en cette période critique.

Les données en direct montrent que Téhéran, le Rojhelat et d’autres régions importantes sont plongés dans un black-out numérique total, la connectivité étant coupée chez de nombreux fournisseurs. Cette coupure systémique fait suite aux perturbations régionales au Kurdistan et vise probablement à limiter drastiquement la circulation de l’information et la couverture des événements sur le terrain, alors que la résistance continue de s’étendre.