Actualités

ROJAVA. Près de 2 000 Kurdes (civils et combattants) capturés par Damas

« Une Syrie fédérale, la seule voie réaliste pour la paix »

Le nouveau leader syrien Ahmad Al-Charaa, soutenu par la Turquie, cherche à transformer l’espoir kurde, une autonomie acquise depuis quatorze ans, en cauchemar. Appuyé par plusieurs organisations paramilitaires d’Ankara, il entend imposer un État unitaire inspiré du centralisme turc, en totale contradiction avec la réalité ethnique, confessionnelle et linguistique de la Syrie.

Lors de violents affrontements entre les forces kurdes et l’armée syrienne contrôlée par HTS (Hayat Tahrir al-Cham), dirigée par Ahmad Al-Charaa (alias Mohammed al-Joulani, ancien cadre de Daech), une combattante kurde a été tuée puis jetée du troisième étage d’un immeuble. Le 15 janvier, le ministère syrien des Affaires religieuses a diffusé une circulaire appelant les mosquées à soutenir l’armée de Damas contre les Kurdes, en se référant à la sourate coranique Al-Anfal. Saddam Hussein s’y était déjà référé lors de la «campagne Anfal» d’extermination des Kurdes irakiens (1987-1988), qui fit plus de 180’000 morts. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, le nouveau régime se rendrait coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Des images largement diffusées illustrent l’ampleur des fractures et la difficulté du vivre-ensemble entre Arabes, Kurdes, Chrétiens, Druzes et Alaouites…

La chute de Bachar al-Assad, le régime bassiste (pan arabisme) en décembre 2024, après une offensive menée notamment par HTS, avec le soutien du leader turc Tayyip Erdogan et une politique américaine de «laisser-faire», a mis fin à cinquante-quatre ans de pouvoir familial. Après quatorze ans de guerre civile, le pays traverse une transition instable, marquée par des conflits interethniques et des violences massives sous un pouvoir qualifié de «djihadiste modéré».

Alternative crédible

Un siècle plus tôt, les puissances occidentales avaient déjà façonné la région sur le modèle de l’État-nation unitaire. Aujourd’hui encore, elle est redessinée sans réelle prise en compte des minorités. Or, au regard de la diversité syrienne et de la défiance envers le nouveau régime islamiste , un État fédéral apparaît comme la seule alternative crédible. Inspiré en partie du modèle helvétique, un système de cantons et de communes permettrait la coexistence de populations imbriquées, tout en corrigeant les fortes inégalités entre régions riches en ressources et zones marginalisées. Autonomie locale, péréquation financière, reconnaissance de la diversité religieuse et forces de sécurité locales constituent des principes adaptables à la Syrie.

Les accords du 10 mars 2025 entre les Forces démocratiques syriennes et le gouvernement de transition prévoyaient pourtant un État décentralisé et la reconnaissance des droits des minorités. Mais sous la pression des monarchies du Golfe et de la Turquie, les Kurdes ont été abandonnés. Un siècle plus tard, imposer à nouveau un État-nation centralisé à une société aussi fragmentée relève du mariage forcé. Or, le fédéralisme syrien pourrait offrir une base plus réaliste pour la paix, la démocratie.

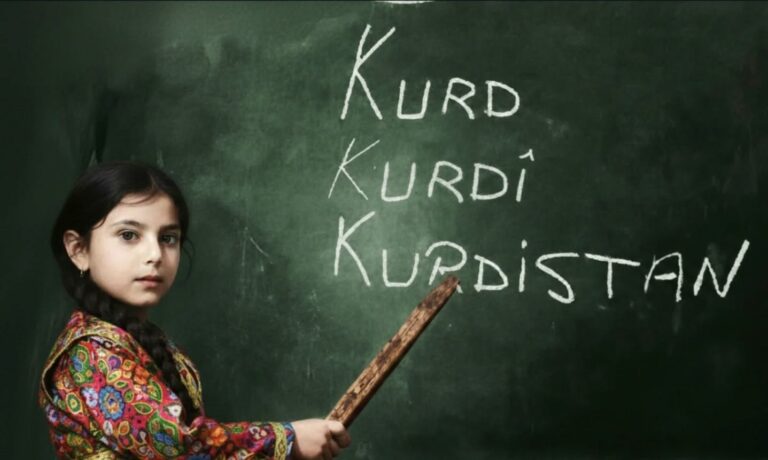

Par Ihsan Kurt, président d’AFKIV (Association pour la promotion du Fonds kurde Ismet Chérif Vanly), www.vanly.ch« Les Kurdes résistent, comme leur langue »

Le fils de l’ancien Chah d’Iran dévoile sa haine des Kurdes

SYRIE. A quoi jouent les USA avec les Kurdes ?

Déclaration finale de la conférence « La Turquie et les Kurdes »

Des crimes de guerre ont été commis au Rojava

Le 22 février, une délégation d’avocats affiliés à MAF-DAT, en provenance de plusieurs pays européens, est arrivée au Kurdistan du Rojava afin de documenter les violations commises pendant la guerre. La délégation a visité plusieurs institutions de défense des droits humains et institutions politiques et a rencontré des blessés de guerre ainsi que des témoins des événements.

Après avoir terminé leurs investigations, ils ont tenu aujourd’hui une conférence de presse dans la ville d’Amuda, au cours de laquelle ils ont publié une déclaration publique.

Lors de la conférence, Ögmundur Jónasson, membre de la délégation et ancien ministre de la Justice islandais, a déclaré : « Le peuple du Rojava lance un appel à la justice internationale. J’aborderai deux points, le premier concernant la situation politique. Chacun sait que Kobani est assiégée, et lorsque Kobani est assiégée, c’est le monde entier qui est assiégé, car Kobani et le Rojava incarnent la résistance. Kobani résiste pour les droits humains et la démocratie. »

Il a poursuivi : « Nous sommes venus au Rojava pour rencontrer des représentants de l’Administration autonome et examiner la situation juridique sur place. Nous avons également rencontré de nombreux médecins et professionnels de divers domaines, ainsi que des avocats, et de nombreux témoins des événements. »

L’avocate Rengin Ergül a également rendu hommage au combat du peuple du Rojava et a déclaré : « Dans le cadre de notre mission de terrain indépendante dans les régions du nord et de l’est de la Syrie, nous avons rencontré des victimes de guerre, des personnes déplacées, des civils blessés, des professionnels de la santé et des représentants des institutions compétentes. Ce travail est mené de manière indépendante et conformément aux normes du droit international, en tant que mission d’établissement des faits. »

Elle a ajouté : « Aujourd’hui, j’aimerais partager notre évaluation selon cinq axes principaux. »

Justice et droits

Ergül a expliqué qu’ils partageraient leur rapport indépendant avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme et les organismes et institutions compétents.

1. Les crimes relevant du Statut de Rome

Les documents recueillis nécessitent une évaluation approfondie, non seulement au regard du droit international des droits de l’homme, mais aussi au regard du droit pénal international.

Les attaques contre des civils, l’usage indiscriminé de la force, la destruction d’infrastructures civiles et les violations des institutions de santé peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou, lorsque les conditions sont réunies, de crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome.

L’évaluation juridique finale est sans aucun doute un processus long et complexe, mais notre mission est de documenter avec précision et objectivité, conformément aux normes internationales, les preuves indiquant ce niveau de violations.

2. Le silence de la communauté internationale

Ce qui est le plus fortement ressenti sur le terrain, ce n’est pas seulement la destruction matérielle, mais aussi le silence de la communauté internationale.

Les normes relatives aux droits de l’homme sont claires et contraignantes : la protection des civils, l’interdiction de la torture et la prévention des déplacements forcés sont autant de règles internationales générales.

Toutefois, l’absence d’un mécanisme international efficace et durable pour enquêter sur les violations engendre un sentiment d’injustice chez les victimes.

Le silence encourage l’impunité et renforce le sentiment d’un manque de responsabilité.

3. Manipulation des médias

Nos observations sur le terrain indiquent que l’information en situation de conflit peut être largement exploitée pour manipuler l’opinion publique.

Dissimuler la présence civile, brouiller la distinction entre cibles militaires et civiles, et parfois même accuser les victimes elles-mêmes sont des pratiques fréquentes.

Par conséquent, la documentation indépendante doit être objective et précise, et s’appuyer sur de multiples témoignages, des dossiers médicaux et des preuves matérielles. Une évaluation exhaustive des témoignages est essentielle.

4. Impunité antérieure et responsabilisation des auteurs de ces actes

Dans la mémoire collective de la communauté locale, il y a non seulement des violations actuelles, mais aussi de graves crimes passés pour lesquels justice n’a pas été rendue et dont les auteurs n’ont pas été tenus responsables.

Si la justice n’est pas effectivement rendue dans les affaires de crimes graves, cela risque d’ancrer une culture de violations systématiques. En droit international, l’impunité ouvre la voie à de nouvelles infractions.

Notre travail n’a pas pour but la vengeance, mais l’établissement d’une responsabilité légale fondée sur l’état de droit. La justice peut tarder, mais une documentation systématique est indispensable.

5. Un message selon lequel le peuple kurde n’est pas seul

La dimension humanitaire de cette visite réside dans le fait que chaque victime rencontrée ne souhaite pas seulement raconter son histoire, mais aussi être entendue.

La douleur et la souffrance du peuple kurde et de tous les civils de la région ne sauraient être ignorées. Les droits humains, sans discrimination fondée sur l’identité, appartiennent à tous.

Nous sommes ici non seulement pour documenter les violations, mais aussi pour révéler la vérité :

Dans le cadre de notre mandat, ces souffrances sont documentées.

Ces témoignages sont en cours d’enregistrement.

Ces dossiers ne seront pas clos.

(ANHA)

Le 22 février, une délégation d’avocats affiliés à MAF-DAT, en provenance de plusieurs pays européens, est arrivée au Kurdistan du Rojava afin de documenter les violations commises pendant la guerre. La délégation a visité plusieurs institutions de défense des droits humains et institutions politiques et a rencontré des blessés de guerre ainsi que des témoins des événements.

Après avoir terminé leurs investigations, ils ont tenu aujourd’hui une conférence de presse dans la ville d’Amuda, au cours de laquelle ils ont publié une déclaration publique.

Lors de la conférence, Ögmundur Jónasson, membre de la délégation et ancien ministre de la Justice islandais, a déclaré : « Le peuple du Rojava lance un appel à la justice internationale. J’aborderai deux points, le premier concernant la situation politique. Chacun sait que Kobani est assiégée, et lorsque Kobani est assiégée, c’est le monde entier qui est assiégé, car Kobani et le Rojava incarnent la résistance. Kobani résiste pour les droits humains et la démocratie. »

Il a poursuivi : « Nous sommes venus au Rojava pour rencontrer des représentants de l’Administration autonome et examiner la situation juridique sur place. Nous avons également rencontré de nombreux médecins et professionnels de divers domaines, ainsi que des avocats, et de nombreux témoins des événements. »

L’avocate Rengin Ergül a également rendu hommage au combat du peuple du Rojava et a déclaré : « Dans le cadre de notre mission de terrain indépendante dans les régions du nord et de l’est de la Syrie, nous avons rencontré des victimes de guerre, des personnes déplacées, des civils blessés, des professionnels de la santé et des représentants des institutions compétentes. Ce travail est mené de manière indépendante et conformément aux normes du droit international, en tant que mission d’établissement des faits. »

Elle a ajouté : « Aujourd’hui, j’aimerais partager notre évaluation selon cinq axes principaux. »

Justice et droits

Ergül a expliqué qu’ils partageraient leur rapport indépendant avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme et les organismes et institutions compétents.

1. Les crimes relevant du Statut de Rome

Les documents recueillis nécessitent une évaluation approfondie, non seulement au regard du droit international des droits de l’homme, mais aussi au regard du droit pénal international.

Les attaques contre des civils, l’usage indiscriminé de la force, la destruction d’infrastructures civiles et les violations des institutions de santé peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou, lorsque les conditions sont réunies, de crimes contre l’humanité en vertu du Statut de Rome.

L’évaluation juridique finale est sans aucun doute un processus long et complexe, mais notre mission est de documenter avec précision et objectivité, conformément aux normes internationales, les preuves indiquant ce niveau de violations.

2. Le silence de la communauté internationale

Ce qui est le plus fortement ressenti sur le terrain, ce n’est pas seulement la destruction matérielle, mais aussi le silence de la communauté internationale.

Les normes relatives aux droits de l’homme sont claires et contraignantes : la protection des civils, l’interdiction de la torture et la prévention des déplacements forcés sont autant de règles internationales générales.

Toutefois, l’absence d’un mécanisme international efficace et durable pour enquêter sur les violations engendre un sentiment d’injustice chez les victimes.

Le silence encourage l’impunité et renforce le sentiment d’un manque de responsabilité.

3. Manipulation des médias

Nos observations sur le terrain indiquent que l’information en situation de conflit peut être largement exploitée pour manipuler l’opinion publique.

Dissimuler la présence civile, brouiller la distinction entre cibles militaires et civiles, et parfois même accuser les victimes elles-mêmes sont des pratiques fréquentes.

Par conséquent, la documentation indépendante doit être objective et précise, et s’appuyer sur de multiples témoignages, des dossiers médicaux et des preuves matérielles. Une évaluation exhaustive des témoignages est essentielle.

4. Impunité antérieure et responsabilisation des auteurs de ces actes

Dans la mémoire collective de la communauté locale, il y a non seulement des violations actuelles, mais aussi de graves crimes passés pour lesquels justice n’a pas été rendue et dont les auteurs n’ont pas été tenus responsables.

Si la justice n’est pas effectivement rendue dans les affaires de crimes graves, cela risque d’ancrer une culture de violations systématiques. En droit international, l’impunité ouvre la voie à de nouvelles infractions.

Notre travail n’a pas pour but la vengeance, mais l’établissement d’une responsabilité légale fondée sur l’état de droit. La justice peut tarder, mais une documentation systématique est indispensable.

5. Un message selon lequel le peuple kurde n’est pas seul

La dimension humanitaire de cette visite réside dans le fait que chaque victime rencontrée ne souhaite pas seulement raconter son histoire, mais aussi être entendue.

La douleur et la souffrance du peuple kurde et de tous les civils de la région ne sauraient être ignorées. Les droits humains, sans discrimination fondée sur l’identité, appartiennent à tous.

Nous sommes ici non seulement pour documenter les violations, mais aussi pour révéler la vérité :

Dans le cadre de notre mandat, ces souffrances sont documentées.

Ces témoignages sont en cours d’enregistrement.

Ces dossiers ne seront pas clos.

(ANHA) Le double jeu de la Turquie dans le processus de paix et les pourparlers de Genève

Les médias arabes ont évoqué ce matin la présence turque en territoire irakien dans le contexte du lancement du processus de paix et des efforts déployés pour construire une société démocratique, ainsi que du troisième cycle de négociations nucléaires indirectes entre Washington et Téhéran à Genève.

Turquie et Parti des travailleurs du Kurdistan : la paix dans les discours, la machine militaire sur le terrain

Le journal londonien Al-Arab a consacré un article à ce qu’il décrit comme la politique à deux vitesses de la Turquie, où le discours politique lié au processus de paix avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) progresse, tandis que les opérations militaires turques se poursuivent dans le sud du Kurdistan.

Le journal a noté qu’Ankara, malgré les progrès du dialogue, continue d’étendre son emprise militaire en construisant de nouvelles routes et bases et en reliant ses positions dans les zones de Zap, Avashin et Metina par des réseaux logistiques étendus, ce qui témoigne des préparatifs d’une présence à long terme. Il a cité un rapport de l’« Équipe communautaire de consolidation de la paix » faisant état de la reprise des frappes aériennes après des mois de calme relatif et de l’extension d’une zone tampon destinée à sécuriser les mouvements militaires à l’écart des routes publiques.

D’après le rapport, des centaines de villages ont été touchés par les opérations militaires, entraînant des déplacements de population totaux ou partiels, tandis que seuls quelques cas de retour ont été recensés. Ceci témoigne de la fragilité du cessez-le-feu et de la poursuite du renforcement militaire de part et d’autre.

Genève à la croisée des chemins entre paix et guerre… et Trump met les missiles iraniens sur la table.

Concernant le dossier iranien, le journal An-Nahar a considéré le troisième cycle de négociations de Genève comme une étape cruciale dans les négociations indirectes entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et les envoyés américains, dans un contexte de rhétorique de plus en plus tendue du président américain Donald Trump.

Les médias ont indiqué que Trump avait durci ses exigences, abordant à la fois les programmes nucléaire et balistique iraniens, tout en laissant la porte ouverte à une solution diplomatique si Téhéran fournissait des garanties claires qu’il ne cherchait pas à se doter de l’arme nucléaire. L’Iran, quant à lui, affirme son droit à l’enrichissement pacifique d’uranium en vertu des règles de l’Agence internationale de l’énergie atomique et rejette toute ingérence dans son programme balistique, qu’il considère comme un élément fondamental de dissuasion.

De son côté, The Independent Arabia s’est concentré sur l’équation guerre ou capitulation, suggérant qu’une frappe militaire ne provoquerait pas nécessairement la chute du régime iranien, mais pourrait accélérer son effondrement interne. Le journal a noté que les dirigeants iraniens évaluent les risques d’une confrontation militaire face au coût de concessions substantielles susceptibles d’ébranler les fondements du système. (ANHA)

Les médias arabes ont évoqué ce matin la présence turque en territoire irakien dans le contexte du lancement du processus de paix et des efforts déployés pour construire une société démocratique, ainsi que du troisième cycle de négociations nucléaires indirectes entre Washington et Téhéran à Genève.

Turquie et Parti des travailleurs du Kurdistan : la paix dans les discours, la machine militaire sur le terrain

Le journal londonien Al-Arab a consacré un article à ce qu’il décrit comme la politique à deux vitesses de la Turquie, où le discours politique lié au processus de paix avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) progresse, tandis que les opérations militaires turques se poursuivent dans le sud du Kurdistan.

Le journal a noté qu’Ankara, malgré les progrès du dialogue, continue d’étendre son emprise militaire en construisant de nouvelles routes et bases et en reliant ses positions dans les zones de Zap, Avashin et Metina par des réseaux logistiques étendus, ce qui témoigne des préparatifs d’une présence à long terme. Il a cité un rapport de l’« Équipe communautaire de consolidation de la paix » faisant état de la reprise des frappes aériennes après des mois de calme relatif et de l’extension d’une zone tampon destinée à sécuriser les mouvements militaires à l’écart des routes publiques.

D’après le rapport, des centaines de villages ont été touchés par les opérations militaires, entraînant des déplacements de population totaux ou partiels, tandis que seuls quelques cas de retour ont été recensés. Ceci témoigne de la fragilité du cessez-le-feu et de la poursuite du renforcement militaire de part et d’autre.

Genève à la croisée des chemins entre paix et guerre… et Trump met les missiles iraniens sur la table.

Concernant le dossier iranien, le journal An-Nahar a considéré le troisième cycle de négociations de Genève comme une étape cruciale dans les négociations indirectes entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et les envoyés américains, dans un contexte de rhétorique de plus en plus tendue du président américain Donald Trump.

Les médias ont indiqué que Trump avait durci ses exigences, abordant à la fois les programmes nucléaire et balistique iraniens, tout en laissant la porte ouverte à une solution diplomatique si Téhéran fournissait des garanties claires qu’il ne cherchait pas à se doter de l’arme nucléaire. L’Iran, quant à lui, affirme son droit à l’enrichissement pacifique d’uranium en vertu des règles de l’Agence internationale de l’énergie atomique et rejette toute ingérence dans son programme balistique, qu’il considère comme un élément fondamental de dissuasion.

De son côté, The Independent Arabia s’est concentré sur l’équation guerre ou capitulation, suggérant qu’une frappe militaire ne provoquerait pas nécessairement la chute du régime iranien, mais pourrait accélérer son effondrement interne. Le journal a noté que les dirigeants iraniens évaluent les risques d’une confrontation militaire face au coût de concessions substantielles susceptibles d’ébranler les fondements du système. (ANHA) SYRIE. Les partis kurdes doivent défendre ensemble leur peuple

Le secrétaire du Parti de gauche kurde en Syrie, Mohammad Musa, s’est entretenu avec l’agence ANHA au sujet de la situation au Rojava, et plus particulièrement de l’unité kurde.

Au début de son intervention, Mohammed Moussa a expliqué que les attaques perpétrées contre le peuple kurde dans la région étaient des attaques génocidaires, ayant causé de nombreuses pertes parmi les Kurdes. Il a insisté sur les droits des Kurdes et a cité les propos de Shibani : « Les Kurdes qui sont venus à nous n’ont pas proposé la décentralisation. »

Moussa a ajouté : « Que tout le monde sache que les Kurdes ont tenu leur conférence à Qamishli en avril de l’année dernière et ont exigé une Syrie décentralisée. »

Mousa a évoqué les partis qui ont tenu des réunions avec le gouvernement intérimaire syrien et qui n’ont pas agi conformément au document issu de la conférence « Unité des rangs et des positions kurdes », et a déclaré : « Pourquoi chaque parti n’agit-il pas conformément au document ? » Les Forces démocratiques syriennes sont une force militaire et mènent leurs réunions dans une perspective militaire.

Quant au discours politique du Conseil national kurde (ENKS), il est très éloigné du document en vigueur. Or, jusqu’à présent, le gouvernement intérimaire n’a ni autorisé la délégation kurde à se réunir, ni reconnu sa présence. Se conformer à ce document est une nécessité urgente. Malheureusement, une nouvelle situation se présente aujourd’hui, où les vieux différends entre partis politiques refont surface.

Moussa a souligné que le moment n’est pas venu d’attiser ces conflits et que cette affaire est loin de servir les intérêts du peuple kurde. Il a fait remarquer que raviver les problèmes comporte des risques et a déclaré : « Notre besoin est de surmonter les différends passés et de travailler ensemble dans le respect mutuel, en nous appuyant sur la position du peuple kurde, les blessés et le sang de nos martyrs. » C’est cette position de notre peuple qui a permis de faire évoluer l’opinion publique.

Mousa a expliqué que, en tant que mouvement politique kurde, ils devaient mettre de côté leurs désaccords afin de définir leur position nationale. Il a insisté sur la nécessité de « former un groupe, fondé sur le document du 26 avril – issu de la Conférence pour l’unité kurde –, pour obtenir la reconnaissance des droits du peuple kurde dans la Constitution et construire une Syrie démocratique et politiquement décentralisée. Ils doivent établir une instance de référence kurde syrienne. »

Mohammed Mousa a conclu en affirmant que leur cause est nationale, démocratique et humanitaire : « Nous disons qu’il y a deux éléments indissociables ; notre proposition stratégique est une Syrie décentralisée, et nous défendons les droits du peuple kurde et de toutes ses composantes. » Sur le plan tactique, bien que nous ne croyions pas qu’al-Julani et son gouvernement aient la capacité de construire un État civil, ils ont instauré un État unilatéral, et leur projet est celui des puissances régionales, à commencer par la Turquie, puis approuvé par les États-Unis et l’Europe. Des pays arabes comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar l’ont également soutenu. Mais nous resterons fermes dans nos revendications. (ANHA)

SYRIE. Échanges de prisonniers entre Druzes et Damas

Parallèlement, à Soueïda, dans le sud de la Syrie, un échange de prisonniers et de détenus a lieu entre les forces du gouvernement intérimaire syrien et les forces de la « Garde nationale » formées à partir des habitants de Soueïda, sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, suite à des accords relatifs aux événements sécuritaires qui ont touché Soueïda et sa campagne en juillet de l’année dernière.

Selon des sources locales, la passation de pouvoir a lieu à la résidence temporaire du gouverneur dans la ville d’Al-Surah Al-Sughra, au nord de Sweida.

L’échange prévoit la libération de 61 détenus de Soueïda, détenus par les forces du gouvernement intérimaire syrien, en échange de la libération de 25 prisonniers détenus par les forces de la Garde nationale.

En juillet dernier, Sweida a connu une escalade militaire et sécuritaire importante, marquée par des affrontements entre factions du gouvernement intérimaire syrien et les forces de la Garde nationale, découlant de tensions sécuritaires et d’arrestations réciproques.

Cette escalade a entraîné des morts et des blessés, et a imposé un état de tension sécuritaire et d’instabilité dans la région pendant plusieurs semaines, suivi d’appels de la population de Soueïda en faveur d’une intervention internationale et du droit à l’autodétermination. (ANHA)