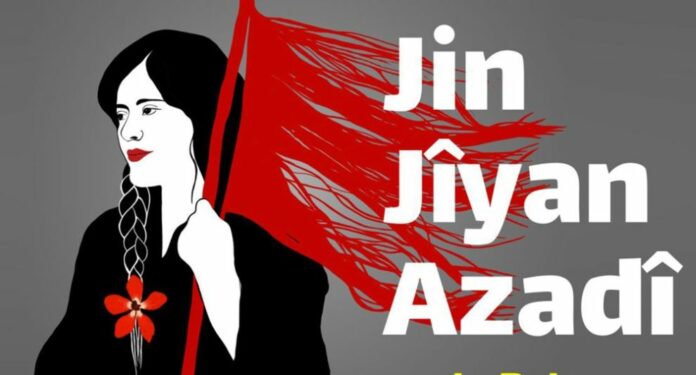

PARIS – Militante iranienne réfugiée en France, Assareh Assa accordé une interview à l’Organisation Communiste Libertaire sur la révolution « Jin, jiyan, azadî » déclenchée par le meurtre barbare de la jeune Kurde Jina Mahsa Amini. Nous le partageons avec vous.

« Le voile est un prétexte, on veut le pain et on veut la chute du régime »

Nous avons rencontré Assareh Assa, camarade iranienne exilée en France, pour un entretien qui revient sur le soulèvement iranien de 2022, après l’assassinat de Mahsa Jina Amini. Nous abordons ici le succès de ce mouvement d’un point de vue de la liberté des femmes, ses impasses sur les questions sociales, sa répression et le nationalisme en Iran. Dans une suite de cet entretien, Assareh nous parlera de la guerre Israël-Iran, de la situation des classes laborieuses en Iran, et de la nature « fasciste » du régime.

Peux-tu revenir sur le soulèvement « Femme, vie, liberté », avec le recul que l’on a maintenant ?

Nous avons récemment célébré le troisième anniversaire de l’assassinat de Jina Amini, une jeune Kurde arrêtée à Téhéran par la police des mœurs parce qu’elle n’était pas correctement habillée, selon le régime. Elle a reçu un coup à la tête lors de son arrestation, ce qui lui a coûté la vie quelques jours plus tard, le 16 septembre 2022. Lors de ses funérailles, les habitants de Saqqez, sa ville natale, se sont réunis sur sa tombe et ont écrit cette phrase : « Jina, tu ne mourras pas, ton nom est notre mot de passe. » Je voudrais m’arrêter sur cette phrase qui s’est avérée juste. Le nom de Jina est rapidement devenu un fil qui a relié tous ceux qui souhaitaient renverser le régime actuel en Iran. Des manifestations d’une grande ampleur ont traversé tout le pays ; nous avons vu des scènes magnifiques de solidarité, de courage et de rage dans tous les coins du pays. Cependant, je tiens à ajouter que le nom de Jina a également donné lieu à l’apparition d’une division antagoniste profonde au sein de la société iranienne. Jina est en effet le nom non officiel de la jeune fille, victime de la misogynie structurelle de l’État iranien, mais c’est un nom kurde. C’est pourquoi il est important de savoir comment on désigne cette phase du mouvement en Iran : « soulèvement de Jina » ou « soulèvement de Mahsa » ? Cette appellation n’est pas neutre et révèle avant tout l’appartenance politique. Les courants réactionnaires ont préféré « Mahsa » ; dans ce simple « choix de mot », il y a pourtant une vérité qui, avec la répression de l’État, est une des raisons de l’échec de ce soulèvement.

En évoquant l’échec de ce soulèvement, tu veux dire qu’il n’a rien obtenu ?

Non, le soulèvement « Femme, vie, liberté » a changé le visage des villes, surtout des grandes villes d’Iran. En ce qui concerne l’apparence des femmes dans la société, il y a indéniablement un avant et un après ce soulèvement ; aujourd’hui, les femmes peuvent relativement s’habiller « librement », malgré l’État.

C’est comparable à avant 79 ?

En effet, sous le régime du Shah, le port du voile n’était pas obligatoire. Pour autant, il est faux de croire que toutes les femmes jouissaient d’une liberté individuelle à l’époque du Shah. Avant la révolution, les femmes des classes supérieures, qu’il s’agisse de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie, sortaient sans voile, contrairement aux ouvrières et aux sous-prolétaires. Il n’y avait certes pas de police des mœurs, mais dans les petites villes et les villages, les rapports traditionnels étaient beaucoup plus ancrés. Ce sont les membres masculins, mais aussi féminins de la famille, qui empêchaient une fille de s’habiller comme elle le souhaitait, même à l’intérieur de la maison. J’aimerais également ajouter que le père du Shah, considéré par certains comme le « père de l’Iran moderne », a justement violenté les femmes pour qu’elles n’apparaissent pas avec le voile dans la société. La République islamique brutalise les femmes dans le sens inverse.

En tout cas, après le soulèvement de Jina, le régime a déployé beaucoup d’efforts pour empêcher les femmes de sortir sans voile. Il a notamment tué une jeune fille à Téhéran pour avoir refusé de porter le voile. Il a également approuvé une loi restreignant de manière spectaculaire les droits des femmes, mais il n’a pas pu l’appliquer jusqu’à présent, car ses efforts n’ont pas suffi face à la résistance et à la détermination des femmes. Mais il faut insister : il s’agit d’une liberté relative. Les femmes des classes favorisées jouissent beaucoup plus de cette liberté individuelle. Parfois, nous voyons sur les réseaux sociaux des scènes qu’il est difficile de croire qu’elles se produisent en Iran. Mais notre étonnement s’atténue lorsque l’on comprend qu’il s’agit d’une fête de la jeunesse des classes aisées. La classe ouvrière observe de loin le plaisir de cette liberté individuelle. Il faut surtout ajouter à cela que la vie d’une femme coûte encore deux fois moins cher que celle d’un homme, que l’avortement est interdit et que, en poursuivant sa politique nataliste, le régime rend de plus en plus difficile l’accès des femmes aux moyens de contraception. Certes, le régime a reculé devant le désir des femmes de vouloir apparaître « librement » dans la société, mais cette liberté individuelle est accompagnée d’une amertume. Si l’on se rappelle que les gens criaient très tôt dans les rues que « le voile est un prétexte, nous voulons la chute du régime », cette amertume prend tout son sens. Si l’on considère la question du voile, celle des femmes, celle de la liberté politique et celle du pain comme les quatre piliers du soulèvement de Jina, alors seule la liberté individuelle, dans une échelle restreinte, a été acquise. Dans ce sens, si l’on ne perd pas de vue qu’il s’agissait d’un soulèvement radical visant l’ensemble de l’État théocratique, il me semble qu’il n’est pas injuste de dire que le soulèvement a échoué. Ce qui est important, c’est de comprendre les raisons de cet échec.

Tu as évoqué la répression du régime, mais aussi la question de l’appellation du soulèvement.

Oui. Sans aucun doute, la répression sanglante et sans merci subie par le soulèvement constitue une raison importante de son échec : des milliers de manifestants ont été blessés et tués, des milliers d’autres arrêtés et torturés ; des centaines ont été condamnées à mort, dont dix ont été exécutées, la dernière il y a quelques semaines, à l’approche de l’anniversaire de ce mouvement. Ce qui est très important à noter, c’est que ces personnes sont issues de la classe ouvrière. Soit elles sont ouvrières, soit elles ont de la famille ouvrière. Autrement dit, le régime peut se permettre de tuer les opposants qui n’ont pas le soutien de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie, et qui n’ont pas de voix dans la société.

La répression ne s’arrête pas aux militants directement liés à ce mouvement, mais s’étend de plus en plus à toutes sortes d’opposants. Pour n’en citer qu’un exemple, le régime a condamné une ouvrière militante, Charifeh Mohammadi, à la peine de mort. Ceci est, il faut le dire, quasi inédit. Le régime avait déjà exécuté des milliers de femmes communistes et de moudjahidines pendant la décennie noire, ainsi que quelques femmes peshmergas kurdes. (Aujourd’hui, deux femmes kurdes ont été condamnées à mort et une autre à la perpétuité). Mais le fait qu’il s’acharne sur une simple ouvrière pour ses activités au sein du mouvement ouvrier montre qu’il entend donner une bonne leçon à cette classe dangereuse. À cela, il faut aussi ajouter que, dans le but de faire régner la peur sur la société, le régime a accéléré les exécutions de prisonniers non politiques durant ces trois dernières années. On compte plus de 3 000 individus exécutés, soit trois par jour. C’est pourquoi, en réaction à cet aspect de la répression, un mouvement de résistance s’est formé à l’intérieur des prisons iraniennes. Des centaines de milliers de prisonnières et de prisonniers font grève de la faim tous les mardis pour sensibiliser le reste de la population aux exécutions sans frein. Mais, à ma connaissance, cette résistance n’a pas encore trouvé d’écho dans l’ensemble de la société iranienne. En un mot, l’intensité de la répression policière a fortement affaibli le mouvement dans son ensemble. Cependant, je pense qu’il serait erroné de considérer la répression comme la seule raison de l’échec de cette phase du mouvement. Je vais même plus loin en disant que ce qui a rassuré le régime de l’efficacité de ces répressions constitue la raison fondamentale pour laquelle le soulèvement de Jina a fait autant de victimes sans parvenir à son objectif, à savoir le renversement du régime.

J’essaye de m’expliquer par l’aspect symbolique du prénom de Jina. Ce nom symbolise une forte appartenance identitaire à une région d’Iran, le Kurdistan, qui est, depuis la naissance de la République islamique, un enjeu du nationalisme iranien. En effet, en optant pour « Mahsa » plutôt que « Jina », les éléments les plus nationalistes ont immédiatement montré leur intolérance envers le mouvement du peuple kurde. Qu’on approuve ou désapprouve le but de ce mouvement, à savoir l’établissement d’un État-nation kurde, c’est une question à part, mais on ne peut et ne doit en aucun cas l’ignorer, comme le font même certains éléments de la gauche iranienne. Le refus d’utiliser le nom de Jina symbolise avant tout l’envie des nationalistes iraniens de nier l’existence d’un tel mouvement au Kurdistan. Le régime a appuyé sur ce nationalisme, ou plutôt sur la tendance pan-iraniste, pour freiner le mouvement et écarter le danger de sa chute. Ce qui a freiné le radicalisme de ce mouvement, c’est sans doute la crainte des nationalistes iraniens de ce qu’ils appellent les « séparatistes » kurdes, arabes, baloutches et autres. Par exemple, lorsque des prisonniers kurdes, arrêtés pour leurs activités politiques, ont été exécutés au cours même du mouvement « Femme, vie, liberté », peu de gens au centre du pays s’en sont inquiétés. Je voudrais simplement mettre en lumière une maladie incurable au sein de la société iranienne. Pour diverses raisons, une bonne partie des Iraniens éprouve un fort sentiment nationaliste qui a toujours aidé la République islamique dans ses moments les plus difficiles ; le dernier exemple en date est l’attaque d’Israël contre l’Iran.

J’aimerais que tu reviennes sur ce dernier point, mais avant, peux-tu développer un peu plus ? En quoi le nationalisme a-t-il contribué à l’échec du soulèvement ?

En effet, si une solidarité inattendue et surprenante entre les diverses ethnies a été observée au début du mouvement, celui-ci s’est divisé sur la question de l’intégrité territoriale. Cette division s’est cristallisée lorsque le fils du Shah, profitant de la situation, s’est proclamé le candidat le plus apte à gouverner le pays après la chute du régime. Lui et son entourage ont lancé une campagne intitulée « Je délègue au prince », sous-entendant que le peuple délègue son vote au prince. Bien que cette campagne ait été un scandale politique pour le camp royaliste et n’ait débouché sur rien, elle a été assez néfaste pour briser la solidarité enthousiaste entre les ethnies et orienter la lutte politique des éléments les plus radicaux contre le courant royaliste. Cela n’a évidemment été que bénéfique pour le régime, qui en a profité pleinement. C’est pourquoi, selon moi, il existe des hypothèses assez solides selon lesquelles le régime lui-même a renforcé le courant royaliste. Il est fort intrigant de constater que ceux qui entourent actuellement le fils du Shah, alors très isolé et même inexistant sur la scène politique iranienne il y a quelques années, sont d’anciens réformateurs du régime qui collaboraient étroitement avec les dirigeants de la République islamique ! Le fils du Shah a maintes fois déclaré qu’il comptait conserver la force de répression actuelle, les éléments militaires, les gardiens de la révolution, etc., une fois arrivé au trône.

La République islamique d’Iran veut toujours une opposition corrompue. Il y a quelques décennies, ce sont les Moudjahidin qui remplissaient ce rôle. Aujourd’hui, il préfère que l’opposition se cristallise autour des fils du Shah, non seulement parce que c’est beaucoup plus facile de repérer et de réprimer les opposants, mais aussi parce qu’il sait qu’il y a un profond dissensus entre les royalistes et les éléments plus à gauche de la société, ou tout simplement ceux qui n’ont pas oublié la corruption du régime royal. Mais il sait également que tant qu’il peut s’appuyer sur le nationalisme iranien, il peut retarder sa chute. C’est la raison pour laquelle il me semble que les forces royalistes sont ses meilleurs alliés.

Peut-on donc considérer le nationalisme prôné par le courant royaliste comme l’une des raisons de l’échec du soulèvement de Jina ?

Je dirais oui et non. Si le nationalisme a joué un rôle désastreux ces dernières années, il ne faut pas pour autant croire qu’il a été introduit dans le mouvement par les royalistes. Il faut abandonner l’approche dualiste selon laquelle une idée « pénètre » une « masse » et, lorsqu’elle « s’empare » de cette dernière, celle-ci devient active. Autrement dit, les idées ne sont pas fabriquées par une poignée d’intellectuels ou de politiciens, puis imposées aux masses. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c’est à cause des royalistes que le soulèvement de Jina a été réprimé dans le sang. Certes, il y a une part de vérité dans cette affirmation, mais une vérité superficielle : le rôle des forces royalistes a certainement conduit à l’échec du soulèvement. Pourtant, les royalistes ne pourraient pas jouer un tel rôle si leur point de vue n’était pas déjà présent dans la société, s’ils n’y avaient pas déjà une base populaire, ou si les conditions n’étaient pas réunies pour qu’ils aient une telle possibilité. Certains camarades refusent encore d’admettre cette vérité.

Il existe en effet une base solide dans la société qui permet à cette force réactionnaire d’exister et d’agir. Il me semble qu’on peut expliquer schématiquement cette base par trois points : le politique et l’idéologique, l’économique.

Ces dernières années, le royalisme a été promu politiquement par une campagne médiatique pro-israélienne qui avançait l’idée que l’Iran vivait son âge d’or sous le régime du Shah et que le pays se modernisait à toute vitesse sous la direction de la dynastie Pahlavi. Grâce à cette campagne, les royalistes ont pu se présenter comme un élément progressiste, grâce à la République islamique. Ceci peut paraître paradoxal, et pourtant c’est vrai ! En effet, en éliminant férocement les éléments les plus radicaux de la société, à savoir les communistes, la République islamique a pu se considérer comme le seul narrateur de l’histoire de la révolution ; en éliminant une partie des acteurs de la révolution de 1979, elle a pu censurer l’histoire de la révolution contre le Shah et la raconter selon ses propres intérêts. Selon ce récit, ce ne sont pas la misère de la classe ouvrière, l’entassement des sous-prolétaires dans les bidonvilles en marge de Téhéran, la lutte des classes ou l’absence de liberté politique qui ont poussé les Iraniens à s’insurger contre le régime dictatorial du Shah, mais l’envie de faire face au monde occidental et d’instaurer un ordre religieux dans la société. Les jeunes générations, qui n’ont connu que ce récit tout en vivant la misère engendrée par un régime théocratique, se demandent alors : ne s’agissait-il pas plutôt d’une pure folie ? Cette interrogation a été reprise par les royalistes qui en ont fait leur propre mythe : à l’époque du Shah, tout allait pour le mieux, tout était harmonieux et fonctionnel ; c’est la folie d’un peuple bien nourri qui a tout gâché ! C’est pourquoi j’insiste sur le fait que c’est même la République islamique qui a donné une seconde chance au royalisme. Grâce à son récit falsifié de la révolution de 1979, il a rendu possible la revendication du trône par le fils du Shah, du moins aux yeux d’une partie de la société. Certains sont pourtant mieux informés et ne négligent pas la corruption de la cour et la misère des classes démunies, mais ils commettent l’erreur courante de la logique formelle et jugent ainsi : l’époque du Shah, bien qu’elle fût sombre, était meilleure que l’époque du régime des ayatollahs. Comme s’il s’agissait de deux phénomènes distincts, sans lien ni continuité.

Sur le plan économique, les Iraniens, surtout la classe moyenne qui ne cesse de se réduire, trouvent une issue à leur situation déplorable, en grande partie causée par la stratégie géopolitique du régime, dans le fait de renouer des relations économiques avec l’Occident, ou, pour le dire simplement, dans le fait de devenir un pays « normal ». Mais par « pays normal », on entend un pays où le capitalisme fonctionne « normalement ». Il n’est pas question ici de rappeler que le capitalisme n’a jamais été « normal » dans son développement. En tout cas, ce rêve d’une économie capitaliste « normale » est vendu par les libéraux. Les experts proches du courant royaliste séparent une partie de l’histoire du capitalisme en Iran, la modernisation, et l’associent à la dynastie des Pahlavi, comme si c’était grâce à la bienveillance et au patriotisme du Shah et de son père que l’Iran avait connu un développement économique important. Il est bien évidemment beaucoup plus compliqué d’expliquer la modernisation de l’Iran en fonction des rapports mondiaux du capital dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale que de l’expliquer par la chance que les Iraniens ont eue d’avoir un roi bienveillant ! La question suivante s’impose alors automatiquement : est-il possible de mettre en œuvre les mêmes politiques économiques et de réaliser les mêmes projets qu’il y a plus de 50 ans ? Une partie de la société, en se référant à la vie des classes aisées sous le régime du Shah, pense que la catastrophe économique qu’ils vivent actuellement prendra fin si le fils du Shah arrive au pouvoir.

Idéologiquement, les valeurs incarnées par le royalisme, comme le racisme ou les rapports archaïques entre hommes et femmes, sont encore bien présentes chez une partie de la population iranienne. Il n’est donc pas étonnant que le royalisme, après une longue période d’hibernation, se réveille et exige le pouvoir.

Ce ne sont pas les royalistes ou les éléments réactionnaires en général qui manipulent le mouvement ; le fait qu’ils aient une marge de manœuvre assez importante sur la scène politique démontre avant tout qu’il y a une demande d’une partie de la société. Pour ma part, je pense qu’il est très dangereux pour ceux et celles qui militent, de près ou de loin, contre la République islamique, d’ignorer les éléments de la population qui favorisent l’existence d’un courant politique réactionnaire tel que le royalisme.

Penses-tu que le royalisme est de retour en Iran ?

Pas vraiment. En effet, la société iranienne est hétérogène : non seulement il existe des revendications nationales chez diverses ethnies qui s’opposent au nationalisme iranien, mais on ignore également quelle est la répartition du royalisme dans les différentes classes sociales, ce qui rend difficile d’évaluer sa puissance. D’après mes observations, je peux seulement dire que l’idée d’avoir un roi ne dérange pas une partie de la population iranienne. Si j’insiste sur ce point, ce n’est pas pour donner plus de poids aux éléments favorables au royalisme, qui sont peu nombreux dans la société, mais simplement pour souligner leur existence. Cela permet de mettre en lumière ce qui bloque la révolution : le nationalisme. Cela permet également de montrer que les royalistes et les partisans de la République islamique s’allient pour empêcher tout processus révolutionnaire.

En outre, je m’abstiens en effet de faire des prédictions. Ce qui est clair, c’est que la situation politique du régime est très instable : beaucoup attendent la deuxième phase de l’attaque d’Israël, tandis que la banqueroute économique du régime laisse présager un prochain soulèvement populaire. Les royalistes comptent sur Israël pour porter le coup fatal à la République islamique, tout en souhaitant un soulèvement populaire en leur faveur. Pourtant, leur appel à descendre dans la rue lorsque l’armée israélienne bombardait les villes iraniennes est resté absolument sans suite.

De plus, je pense que la situation géopolitique de l’Iran est assez importante pour que les puissances mondiales ne restent pas indifférentes à son sort et à la forme et à la structure politiques qu’il prendra après la chute éventuelle du régime actuel. En vérité, les forces royalistes veulent faire croire que le royalisme est une alternative déjà existante, mais jusqu’à présent, le fils du Shah n’a pas été pris au sérieux par les dirigeants des pays occidentaux. Son meilleur allié pour le moment est Israël. Récemment, le fils du Shah s’est rendu en Israël pour préparer l’après-chute du régime. Cette initiative a suscité de nombreuses critiques, même au sein du camp royaliste, qui contestent, au nom de leur nationalisme, l’idée d’entretenir des relations avec un pays étranger ayant offensé leur propre pays.

Propos recueillis par zyg, septembre 2025