TURQUIE / KURDISTAN – L’opposition monte contre le projet de construction d’une nouvelle centrale hydroélectrique dans la vallée de Sarım, dans la province kurde de Diyarbakir (Amed), où les pas moins de 8 barrages détruisent les terres agricoles, les villages et la biodiversité.

Au Kurdistan, les rivières et les ruisseaux sont de plus en plus menacés par les barrages et les projets de centrales hydroélectriques. Si certaines de ces centrales ont été fermées dans l’ouest de la Turquie, de nouveaux projets continuent de se multiplier dans le sud-est, malgré l’opposition locale et les poursuites judiciaires. Les critiques affirment que les barrages dévastent l’agriculture, déplacent des communautés et aggravent la crise climatique.

Amed est entourée de barrages

À Diyarbakır (Amed), huit centrales électriques sont déjà en service. Des projets sont également en cours sur les ruisseaux Sarım et Zorê, faisant craindre que la ville ne soit encerclée par des barrages. Parallèlement, la construction du barrage de Silvan, le deuxième plus grand de Turquie, se poursuit. Débutée en 2011, elle submergera des dizaines de villages une fois achevée.

Les habitants de Licê, Pasûr (Kulp) et Farqîn (Silvan) avertissent que les nouveaux barrages détruiront les terres agricoles et des écosystèmes entiers, en plus de forcer des milliers de personnes à quitter leurs foyers.

Batailles juridiques

Le projet HES de Birsu, prévu dans le bassin de Sarım, entre le district de Licê à Diyarbakır et Dara Hênî (Genç) à Bingöl, a été initialement abandonné suite à une forte résistance de l’opinion publique. Une action en justice intentée par les villageois a conduit à l’annulation de l’étude d’impact environnemental (EIE) du projet.

Mais dans une décision récente, le Conseil d’État turc a annulé l’annulation et ordonné une nouvelle inspection par des experts, relançant ainsi le projet.

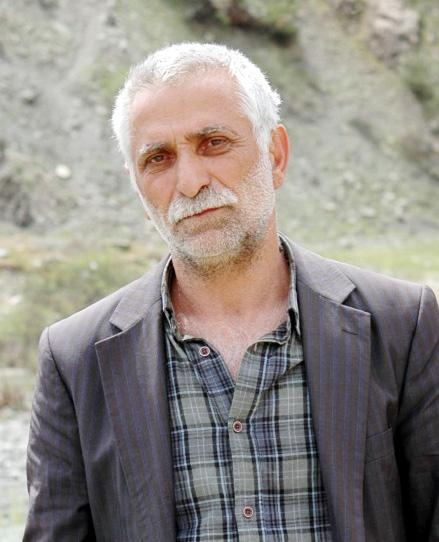

Emin Turhalli, président de l’Association pour la Protection du Patrimoine Naturel et Culturel de la Vallée de la Sarim (Sarım Havzası Çevresi Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Derneği), déclare que « Cette décision menace directement notre nature. Ces projets n’apportent que destruction. Ils causent des dommages irréversibles à l’agriculture, aux écosystèmes et à la vie elle-même. »

La bouée de sauvetage de la région

Le bassin du Sarım irrigue de vastes terres agricoles entre Bingöl et Diyarbakır, favorisant la production de noix, de pommes, de raisins, de haricots, de blé et d’orge, ainsi que l’élevage et l’apiculture. Les habitants le décrivent comme la « bouée de sauvetage » de la région, essentielle à la subsistance et à l’économie locale.

« Si les barrages sont construits, les terres fertiles seront submergées ou complètement asséchées », a averti Turhallı, ajoutant : « Ce bassin maintient la terre verte la majeure partie de l’année et soutient les marchés locaux et régionaux. Le détruire, c’est détruire l’épine dorsale de la communauté. »

Les barrages « gèlent » le cœur de la nature

Les écologistes soulignent que les barrages ne se limitent pas à l’énergie : ils altèrent fondamentalement les écosystèmes. Turhallı a déclaré : « Les barrages bloquent les cycles naturels des rivières, perturbent la migration des poissons et asphyxient la vie aquatique. Ils déplacent des milliers de personnes et assèchent les terres agricoles en aval. Ils peuvent produire de l’énergie à court terme, mais en réalité, ce sont d’immenses murs de béton qui arrêtent le rythme cardiaque de la nature. »

Le changement climatique se fait déjà sentir dans la région, a-t-il ajouté, notant que les températures moyennes ont augmenté jusqu’à 10°C, les chutes de neige ont diminué et la biodiversité s’est effondrée des deux tiers.

Turhallı a exhorté les autorités à privilégier les sources d’énergie alternatives plutôt que les barrages. Il a déclaré : « Si la nature disparaît, l’argent et le soi-disant développement ne serviront à rien. Notre véritable richesse, c’est la nature. Si nous ne la protégeons pas, les inondations nous emporteront, le soleil nous brûlera et les vents nous disperseront. La vraie question est : qui servons-nous ? La nature ou les entreprises ? » (ANF)