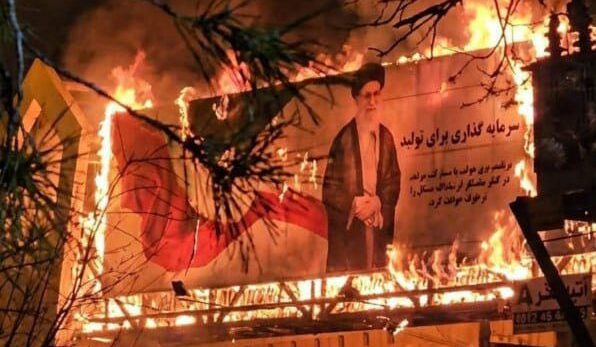

IRAN. 2000 manifestants tués en 48 heures

SYRIE. Le sang des Kurdes ruisselle dans les rues d’Alep

SYRIE. Les gangs de la Turquie en première ligne face aux Kurdes d’Alep

SYRIE. Damas poursuit le massacre des Kurdes d’Alep

KCK : La Syrie et la Turquie commettent des crimes de guerre à Alep

Kurdes tuées à Paris. Levez le secret d’État, mettez fin à l’impunité !

Lors d’une manifestation impressionnante, des milliers de personnes à Paris ont commémoré les révolutionnaires kurdes Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şaylemez, assassinées en 2013. Sous le slogan « Vérité pour justice », elles ont exigé une enquête complète sur ces meurtres et la fin du silence de la justice française concernant les motivations politiques de ces crimes.

La manifestation avait été organisée par plusieurs organisations kurdes, dont la CDK-F et les mouvements féministes TJK-E et TJK-F. Le cortège est parti de la Gare du Nord et a emprunté les principales artères jusqu’à la Place de la République. Les participants, venus de différents pays européens, ont scandé des slogans tels que « Jin, Jiyan, Azadî » (Femme, Vie, Liberté) et « Bijî Serok Apo » (Vive le président Apo !).

La commémoration a rendu hommage non seulement aux trois femmes abattues en 2013 au bureau d’information kurde de la rue La Fayette par un assassin de l’État turc, mais aussi à Emine Kara (Evîn Goyî), Mehmet Şirin Aydın (Mîr Perwer) et Abdurrahman Kızıl, tués lors d’un autre attentat à Paris en 2022. De nombreux manifestants portaient des photos des victimes, des drapeaux kurdes et des banderoles affichant des revendications politiques.

Rassemblement avec des revendications claires

Un dernier rassemblement s’est tenu place de la République. De nombreux discours ont vivement critiqué le système judiciaire français. Le triple meurtre de 2013 reste non élucidé, le dossier d’enquête étant classé « secret d’État » – une situation que beaucoup perçoivent comme une obstruction délibérée.

Fevziye Erdemirci, coprésidente du CDK-F, a déclaré : « Depuis 13 ans, nous luttons pour la justice. Mais les responsables sont protégés, la vérité est étouffée. » Son coprésident, Azad Doğan, a également appelé à une enquête indépendante et à la reconnaissance politique du mouvement de libération kurde.

Metin Cansız, frère de Sakine Cansız, cofondatrice du PKK assassinée à Paris, s’est exprimé au nom des familles des victimes. Il a évoqué les espoirs de sa sœur durant le processus de paix de l’époque. « La France porte une responsabilité. La vérité doit enfin éclater », a-t-il déclaré.

Lors d’une manifestation impressionnante, des milliers de personnes à Paris ont commémoré les révolutionnaires kurdes Sakine Cansız, Fidan Doğan et Leyla Şaylemez, assassinées en 2013. Sous le slogan « Vérité pour justice », elles ont exigé une enquête complète sur ces meurtres et la fin du silence de la justice française concernant les motivations politiques de ces crimes.

La manifestation avait été organisée par plusieurs organisations kurdes, dont la CDK-F et les mouvements féministes TJK-E et TJK-F. Le cortège est parti de la Gare du Nord et a emprunté les principales artères jusqu’à la Place de la République. Les participants, venus de différents pays européens, ont scandé des slogans tels que « Jin, Jiyan, Azadî » (Femme, Vie, Liberté) et « Bijî Serok Apo » (Vive le président Apo !).

La commémoration a rendu hommage non seulement aux trois femmes abattues en 2013 au bureau d’information kurde de la rue La Fayette par un assassin de l’État turc, mais aussi à Emine Kara (Evîn Goyî), Mehmet Şirin Aydın (Mîr Perwer) et Abdurrahman Kızıl, tués lors d’un autre attentat à Paris en 2022. De nombreux manifestants portaient des photos des victimes, des drapeaux kurdes et des banderoles affichant des revendications politiques.

Rassemblement avec des revendications claires

Un dernier rassemblement s’est tenu place de la République. De nombreux discours ont vivement critiqué le système judiciaire français. Le triple meurtre de 2013 reste non élucidé, le dossier d’enquête étant classé « secret d’État » – une situation que beaucoup perçoivent comme une obstruction délibérée.

Fevziye Erdemirci, coprésidente du CDK-F, a déclaré : « Depuis 13 ans, nous luttons pour la justice. Mais les responsables sont protégés, la vérité est étouffée. » Son coprésident, Azad Doğan, a également appelé à une enquête indépendante et à la reconnaissance politique du mouvement de libération kurde.

Metin Cansız, frère de Sakine Cansız, cofondatrice du PKK assassinée à Paris, s’est exprimé au nom des familles des victimes. Il a évoqué les espoirs de sa sœur durant le processus de paix de l’époque. « La France porte une responsabilité. La vérité doit enfin éclater », a-t-il déclaré.

Critique du double standard international

Saliha Aydeniz, femme politique kurde d’Ankara et coprésidente du parti DBP, a évoqué les attaques en cours contre les zones kurdes de Syrie et d’Iran. La manifestation à Paris, a-t-elle déclaré, visait donc non seulement les meurtres passés, mais aussi la répression actuelle. « Quiconque garde le silence aujourd’hui pour le Rojava ou le Rojhilat est complice », a-t-elle affirmé. Mme Aydeniz a également appelé à la libération d’Abdullah Öcalan et critiqué les États européens pour leur rôle au Moyen-Orient.

Ahmet Karamus, du Congrès national du Kurdistan (KNK), a également exigé la levée immédiate du secret entourant les attentats de Paris. Il a évoqué des assassinats politiques ciblés impliquant les services de renseignement turcs. « Tant que ces dossiers resteront confidentiels, nous ne céderons pas. »

Solidarité du côté français

En conclusion, des personnalités politiques et de la société civile françaises ont pris la parole devant la foule. Elles ont souligné l’importance du mouvement kurde pour la démocratie et les droits humains. La commémoration s’est achevée par des prestations musicales, notamment des chansons du musicien Rotînda en hommage aux victimes. (ANF)

Critique du double standard international

Saliha Aydeniz, femme politique kurde d’Ankara et coprésidente du parti DBP, a évoqué les attaques en cours contre les zones kurdes de Syrie et d’Iran. La manifestation à Paris, a-t-elle déclaré, visait donc non seulement les meurtres passés, mais aussi la répression actuelle. « Quiconque garde le silence aujourd’hui pour le Rojava ou le Rojhilat est complice », a-t-elle affirmé. Mme Aydeniz a également appelé à la libération d’Abdullah Öcalan et critiqué les États européens pour leur rôle au Moyen-Orient.

Ahmet Karamus, du Congrès national du Kurdistan (KNK), a également exigé la levée immédiate du secret entourant les attentats de Paris. Il a évoqué des assassinats politiques ciblés impliquant les services de renseignement turcs. « Tant que ces dossiers resteront confidentiels, nous ne céderons pas. »

Solidarité du côté français

En conclusion, des personnalités politiques et de la société civile françaises ont pris la parole devant la foule. Elles ont souligné l’importance du mouvement kurde pour la démocratie et les droits humains. La commémoration s’est achevée par des prestations musicales, notamment des chansons du musicien Rotînda en hommage aux victimes. (ANF) IRAN. Internet coupé, manifestants massacrés

SYRIE. Sacrifice des asayish à Alep

Dans un communiqué publié par le centre de presse des Unités de protection des femmes (YPJ), il a été confirmé que les forces de sécurité intérieure de Sheikh Maqsoud accomplissent des exploits héroïques, suivant les traces de martyres telles qu’Arin Mirkan, Avista Khabur et Beritan.

Les YPJ ont déclaré sur leur site web officiel : « Dans le cadre de la révolution du nord et de l’est de la Syrie, des dizaines de martyrs contemporains ont consenti d’immenses sacrifices face à la mentalité mercenaire de Daech et à l’État d’occupation turc. Aujourd’hui, les informations recueillies sur le terrain indiquent que cette vague de sacrifices se répète au sein de la résistance à Alep. De nombreux membres des Forces de sécurité intérieure ont affronté les groupes d’occupation au prix de grands sacrifices. »

Le communiqué indique que les noms des martyrs qui ont mené des opérations d’auto-sacrifice contre les mercenaires du gouvernement intérimaire syrien ont été révélés : Dilbrin, Frashin, Deniz, Rojbin et Hawar.

Les Unités de protection des femmes ont conclu leur déclaration en affirmant que « cette question est une question de victoire pour l’humanité. Tant qu’il y aura des sacrifices de la part de ce peuple comme ceux de Dilbrin, Frashin, Deniz, Rojbin et Hawar, la victoire appartiendra toujours à notre peuple. »

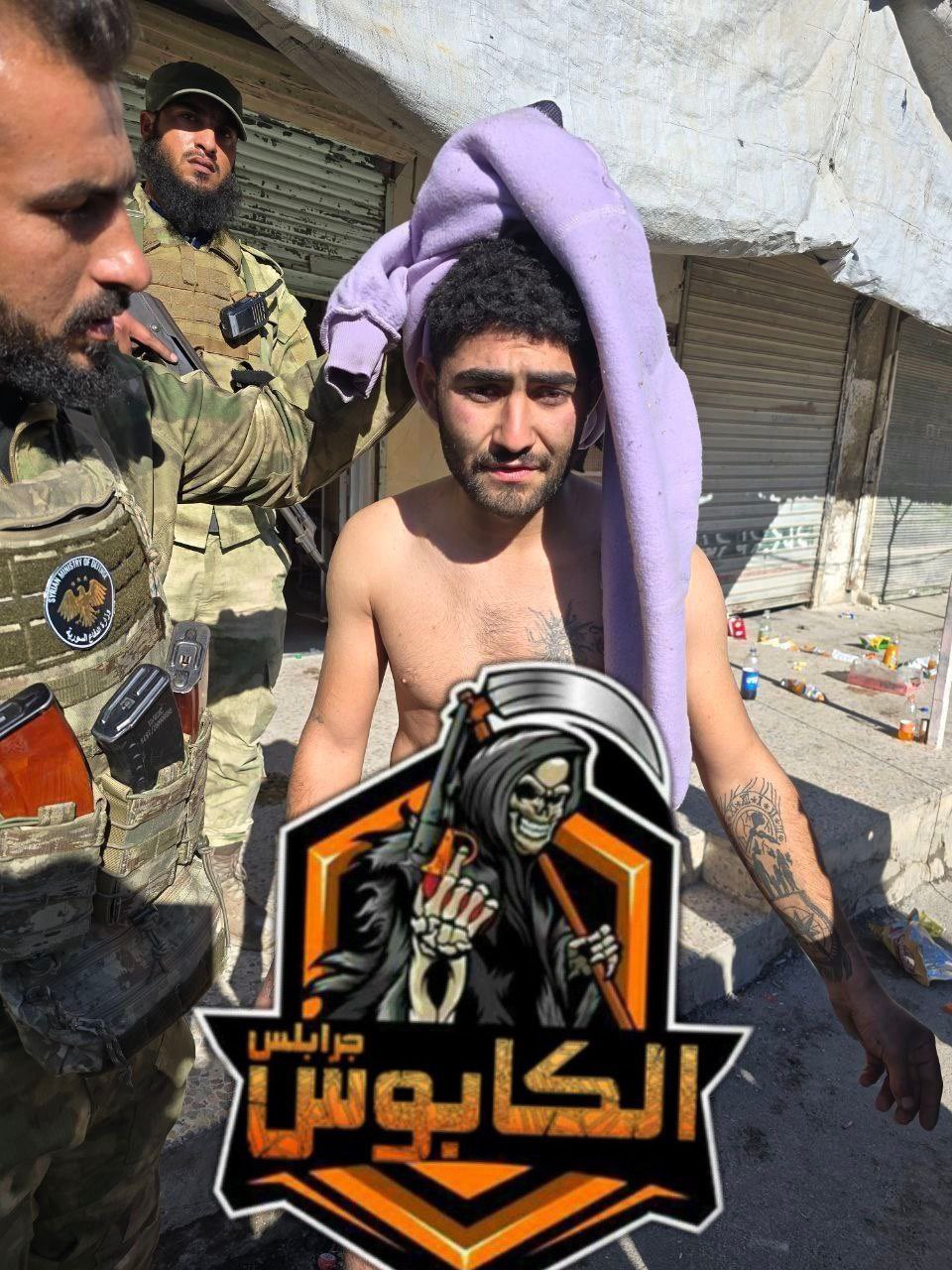

SYRIE. Arrestations des jeunes des Kurdes d’Aep

SYRIE. Les attaques antikurdes ne se limiteront pas à Alep

L’État turc a mis à exécution son plan d’attaque en Syrie. Cette fois, ce sont les quartiers kurdes d’Alep qui ont été visés. Il est clair que l’objectif n’est pas seulement Alep, mais l’élimination complète de la présence et des acquis kurdes. La Syrie n’a pas besoin d’une nouvelle guerre ni de nouveaux massacres. Il n’y a pas d’autre explication que cette hostilité profonde, qui vise à plonger un pays déjà dévasté et meurtri dans un désastre encore plus grand. L’État turc ne reconnaît pas l’existence du peuple kurde et persiste dans son déni.

En Syrie, une lutte contre Daech a été menée sous la direction des Kurdes. Le régime baasiste a été renversé, ce qui fut une grande victoire pour le peuple. L’État turc, cependant, a ignoré le peuple, ses libertés et la démocratie, s’en tenant uniquement à son hostilité envers les Kurdes. Il a systématiquement fait de l’élimination de l’Administration autonome et de sa force de défense, les FDS, sa priorité absolue. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, est un expert en guerre psychologique et en désinformation. Il a systématiquement présenté les FDS, que personne au monde ne considère comme une « organisation terroriste », comme une « organisation du PKK », leur imposant ainsi l’étiquette de « terroriste ». À cette fin, il a recherché des alliances et entamé des négociations avec toutes les puissances mondiales, de Daech aux États-Unis, en passant par l’Europe et Israël. Récemment, ils ont œuvré pour apaiser leurs différends et parvenir à un compromis avec Israël, impliquant même les États-Unis. Erdoğan a trahi le Hamas et la cause palestinienne. Il avait pour mission de persuader le Hamas d’accepter un cessez-le-feu avec Netanyahu et Trump. Le Hamas déposera les armes et il n’y aura plus d’administration à Gaza. Il s’agit clairement de l’élimination du Hamas. En représailles, ils ont tenté d’obtenir l’autorisation des États-Unis d’attaquer les Kurdes.

C’est l’État turc qui l’a organisé.

Alors que la Turquie tentait de parvenir à un compromis avec Israël, elle accusait le Rojava et les Kurdes de se concerter avec Israël. Elle a eu recours à la désinformation pour créer une fausse perception. Curieusement, le jour même où Israël et la Syrie annonçaient à Paris un accord sur certains points, l’attaque des quartiers assiégés de Sheikh Maqsoud et d’Achrafieh à Alep débutait. Cette attaque ne pouvait avoir lieu sans l’aval des États-Unis, qui l’ont bel et bien approuvée. Afin de détourner l’attention du public de l’accord conclu entre Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et Israël, il a été jugé plus opportun de déclencher une guerre à Alep et de la placer au premier plan. De fait, une fois l’attaque lancée, elle a monopolisé l’attention.

La guerre à Alep est essentiellement une guerre orchestrée par l’État turc. Cette guerre était injustifiée. Qui pouvait bien se sentir menacé par deux quartiers kurdes en périphérie de la ville ? Ils étaient déjà assiégés et soumis à des embargos alimentaires fréquents. Le 4 du mois, des pourparlers d’intégration se sont tenus à Damas entre des représentants des FDS et le ministère de la Défense. Ces pourparlers se poursuivaient. Pendant ce temps, les autorités turques multipliaient les menaces contre les FDS et l’Administration autonome. Ces menaces se sont intensifiées dans leurs messages de Nouvel An. Nous avons tenté d’expliquer que ces menaces étaient exceptionnelles.

[La Turquie] ne veut pas laisser le combat à HTS

Les dirigeants turcs sont passés maîtres dans l’art de la conspiration et de la guerre privée. Hakan Fidan avait déclaré : « J’enverrais deux ou trois personnes du côté syrien, je leur ferais tirer quelques missiles sur la Turquie et je déclencherais la guerre. » Aujourd’hui, ils affirment : « Si Hayat Tahrir al-Securities (HTS) passe à l’action, nous sommes prêts à les aider. » Tous les problèmes de HTS sont-ils résolus, à l’exception de la question kurde ? Faut-il absolument régler ce problème par le conflit et la guerre ? L’accord du 10 mars a été signé, des États comme les États-Unis jouent un rôle de médiateur et les négociations sont en cours. Malgré cela, pourquoi le gouvernement turc est-il si pressé et multiplie-t-il les menaces ? De plus, il a déployé des groupes armés qui lui sont fidèles, qu’il présente mensongèrement comme ayant rejoint l’armée syrienne, à Alep et dans ses environs. Il ne veut pas laisser la guerre entre les mains de HTS ; il cherche à en contrôler l’issue.

C’était uniquement à des fins de nettoyage ethnique

Cette attaque à Alep, qui n’était absolument pas prévue, n’est clairement pas une attaque ordinaire. Même après la chute du régime baasiste, ils cherchaient à dékurdifier la région à l’ouest de l’Euphrate. Ils ont attaqué des régions comme Til Rifet et Shahba. L’attaque actuelle contre Alep vise uniquement le massacre et le nettoyage ethnique. La cible de cette guerre ne se limite pas à Alep. En dékurdifiant ces régions et en brisant le moral de la population, ils comptent attaquer d’autres régions également.

Encercler et bombarder deux quartiers d’Alep avec des centaines de chars et de véhicules blindés ne saurait être considéré comme un simple problème de sécurité. L’objectif est de briser la résistance de la population, d’anéantir son organisation et ses défenses, et de la rendre vulnérable à un massacre.

Le peuple kurde et ses alliés, ainsi que toutes les forces attachées à la paix et à la démocratie, doivent se mobiliser contre le massacre et la destruction qui ont débuté à Alep et qui risquent de s’étendre. Ils doivent rester vigilants face aux informations manipulées et aux distorsions de la réalité. Tout ce qui peut être fait doit être fait sans délai.

Article de Zeki Akil publié initialement par Yeni Ozgur Politika