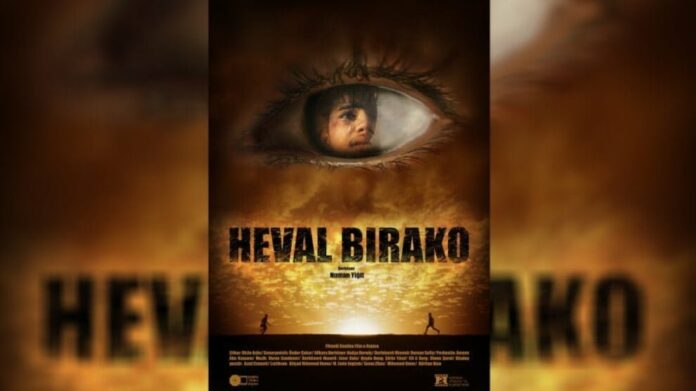

SYRIE / ROJAVA – Dans un entretien avec le réalisateur kurde Numan Yiğit, on comprend mieux comment le Rojava produit des films en temps de guerre : collectivement, politiquement et contre l’oubli. « Heval Birako » est inspiré de l’histoire vraie de Nazım Daştan, journaliste kurde assassiné par un drone turc le 19 décembre 2024.

Avec le film Heval Birako (Camarade Birako), bientôt à l’affiche, le collectif cinématographique du Rojava offre un aperçu saisissant de la force collective du cinéma dans des conditions difficiles. Le film raconte non seulement une histoire de résistance et de libération, mais reflète aussi la réalité d’une région où l’art est indissociable de l’engagement politique et de la survie communautaire.

Le scénario est inspiré d’une histoire du journaliste kurde Nazım Daştan, assassiné en 2024 lors d’une frappe de drone ciblée menée par l’État turc près de Kobanê. Heval Birako illustre la manière dont la Commune du film du Rojava (Komîna Film a Rojava) développe, produit et diffuse collectivement des récits issus du peuple, dans le cadre d’une résistance culturelle. Le film ouvrira le Festival international du film du Rojava le 13 novembre. Il a été réalisé par Numan Yiğit, également coprésident de la Commune du film du Rojava. Pour lui, Heval Birako est bien plus qu’un film : c’est un projet de mémoire collective qui donne une expression cinématographique à l’histoire et à la lutte d’un peuple.

Le tournage a eu lieu à Sebahiya, un village situé entre Raqqa, Qamishli et Amudê. Le scénario est signé par le célèbre auteur Önder Çakar. L’histoire, inspirée de faits réels, est centrée sur deux frères et sœurs yézidis qui s’échappent des griffes du groupe terroriste « État islamique » (EI / DAECH / ISIS). Dans un entretien avec Numan Yiğit, ils évoquent la création du film, le rôle du collectif de cinéastes, l’importance du travail collectif et la manière dont une tradition cinématographique alternative et engagée se développe au Rojava malgré la guerre et la rareté des ressources.

Comment est née l’histoire de « Heval Birako » ? Et comment l’avez-vous reliée à l’histoire de Nazım Daştan ?

Il y a environ trois ans, nous avons reçu trois scénarios, tous écrits par Önder Çakar, chacun destiné à être réalisé par un metteur en scène différent. J’ai accepté de réaliser « Heval Birako ». Ce n’est que plus tard que nous avons appris que l’histoire originale venait de Nazım. Dès le départ, le film était une œuvre collective, fruit d’un travail d’équipe. L’histoire que Nazım avait recherchée, ressentie et partagée avec d’autres a été transformée en scénario grâce à un processus collectif. Notre immersion dans l’histoire des Yézidis et leurs expériences nous a permis d’approfondir la dimension émotionnelle et historique du récit. C’est précisément ce qui rend ce film si particulier : c’est une histoire profondément ressentie par Nazım et qui a repris vie grâce au cinéma.

Nous n’avons jamais rencontré Nazım personnellement, mais nous nous sommes beaucoup reconnus dans ses écrits et son histoire. Il n’était pas seulement journaliste ; il avait aussi une formation de cinéaste et une sensibilité esthétique très développée. Prisonnier politique, il avait lui-même connu l’emprisonnement et était en même temps un chroniqueur dévoué de la société kurde. Son travail à Sinjar, en particulier, a contribué à donner une voix à la population yézidie. J’ai moi aussi vécu des expériences similaires – en tant que cinéaste, mais aussi à travers l’emprisonnement et l’activisme politique. C’est pourquoi je ressens un lien personnel profond avec son histoire. Ce lien m’a insufflé un grand sens des responsabilités – envers le film et envers le récit de Nazım. Tragiquement, il a été tué peu avant la fin du tournage. Nous avons terminé le film avec le sentiment de poursuivre son œuvre inachevée.

Dans quelle mesure Nazım Daştan vous a-t-il accompagné durant le processus de création ?

Le scénario est inspiré d’une histoire vraie. Nazım en fut à la fois le témoin et le narrateur. Nous n’avons jamais eu l’intention d’en faire un personnage à part entière ; pour moi, il était la caméra elle-même. Dans Heval Birako, Nazım est présent comme un regard observateur, comme quelqu’un qui comprend et accompagne les émotions des personnages. La séparation des deux frères et sœurs yézidis, leur quête, leur désir ardent et leur espoir de se retrouver : tout cela est saisi et porté par le regard de Nazım.

Parallèlement, il est témoin de la résistance à Raqqa, observant les combattants et documentant leur parcours. Dans l’histoire des deux frères et sœurs, il est tantôt journaliste d’investigation, tantôt caméraman en première ligne. Dans ce film, Nazım est la caméra elle-même, et par conséquent une voix consciente, sensible et narrative.

Le tournage s’est déroulé le long de la route Raqqa–Qamişlo–Amûdê. Comment était-ce de tourner un film dans ces conditions ?

Je vis au Rojava depuis environ quatre ans et, durant cette période, j’ai accumulé une multitude d’expériences. Chaque film, chaque lieu, chaque situation m’apporte de nouveaux enseignements. À Raqqa, par exemple, les cicatrices de la guerre étaient encore très visibles. En parcourant les ruines, on ressent l’immense destruction, mais en même temps, on perçoit aussi la vie qui renaît. Tantôt la caméra s’attarde sur un amas de décombres, tantôt juste à côté, sur un bâtiment fraîchement construit. Ces contrastes créent des impressions émotionnelles et politiques fortes. C’est précisément ce que reflète la réalité du Rojava : d’un côté, les plaies ouvertes de la guerre, et de l’autre, la vie qui renaît grâce à la résistance.

Bien sûr, la sécurité était une préoccupation constante. Nous avons dû prendre des risques pendant le tournage. Mais grâce à la vigilance collective de l’équipe, à la confiance mutuelle et au soutien de la communauté locale, nous avons pu surmonter ces difficultés.

Comment la situation sécuritaire et les ressources techniques limitées au Rojava affectent-elles votre travail de cinéaste ?

Créer de l’art au Rojava est en soi un acte de résistance. Même l’utilisation d’un drone pour une scène peut s’avérer risquée. Lors d’un tournage, nous avons dû récupérer notre drone suite à un avertissement de la partie adverse ; une autre fois, il s’est écrasé contre un mur. Ce qui semble être un problème purement technique révèle en réalité une réalité politique et géographique. Malgré ces circonstances, nous n’avons jamais renoncé à nos ambitions esthétiques. Même avec des ressources limitées, nous nous sommes efforcés de préserver la puissance visuelle du cinéma et de maintenir la dimension émotionnelle du récit.

Quelles ont été les relations avec la population locale pendant le tournage ?

Ce fut pour nous l’aspect le plus instructif de tout le processus. Dans les régions où nous avons tourné, les gens nous ont témoigné un grand intérêt et une empathie palpable. À Amûdê, ils ont ouvert leurs maisons, leurs villages et leurs hameaux pour le tournage. Même chose à Raqqa : certains ont mis leurs appartements à disposition, d’autres ont cuisiné pour l’équipe, et d’autres encore ont intégré le décor. Cette forme de solidarité a véritablement fait du film un projet collectif. Au Rojava, le cinéma n’est pas seulement un art ; c’est l’expression du peuple. Nombreux sont ceux qui ont dit : « Ce film, c’est aussi mon histoire. » Et c’est là que réside la force de cette œuvre.

N’est-il pas particulièrement difficile de créer de l’art en temps de guerre ?

Bien sûr, c’est difficile, mais c’est précisément dans de telles conditions que l’art acquiert profondeur et sens. Nous concevons l’art comme une forme d’expression personnelle, mais aussi comme un moyen de rendre visible l’expérience vécue sous une forme esthétique. Un environnement libre et prospère facilite peut-être la production artistique, mais l’art créé en temps de guerre devient une forme de résistance plus profonde, plus humaine.

Aujourd’hui, réaliser des films au Rojava n’est plus un obstacle insurmontable. L’expérience, les méthodes et une mémoire collective se sont développées. Chacun est conscient que le cinéma fait partie intégrante de cette révolution. Cette position partagée est non seulement une source de soutien pour les artistes, mais aussi l’expression de la résistance de toute la société.

Quel rôle la population locale a-t-elle joué dans l’occupation et la production ? Et comment fonctionnait concrètement le modèle de production collective ?

Nos acteurs sont pour la plupart des amateurs. Certains avaient une expérience théâtrale ou avaient participé à des projets de moindre envergure. Mais environ 70 à 80 % n’avaient aucune expérience préalable du cinéma ou du jeu d’acteur. Pourtant, ils se sont investis avec un grand dévouement et, grâce à une préparation et une formation ciblées, ont atteint un niveau de performance remarquable. Parmi eux, des mères, des ouvriers et des enseignants – des personnes qui n’avaient jamais joué dans un film auparavant. Il est particulièrement important de souligner la participation de membres d’organisations militaires au projet. Leur contribution a été essentielle, tant devant que derrière la caméra. Ensemble, nous avons élaboré une vision commune de ce que le film devait exprimer, sur les plans émotionnel et conceptuel. Ce processus a favorisé une vision partagée qui dépassait le simple cadre cinématographique. Leur engagement a été crucial pour la réalisation de ce projet dans toute sa profondeur.

La bande-annonce dévoile des scènes d’action impressionnantes, dignes des plus grandes productions. Comment avez-vous atteint un tel niveau de qualité technique ?

Le collectif cinématographique Rojava bénéficie désormais d’une dizaine d’années d’expérience. Nous avons réalisé des projets tels que le film Kobanê, Ji bo Azadiyê , et deux séries. Dans toutes ces œuvres, une question centrale se posait : comment réaliser des productions d’envergure avec des ressources très limitées ?

Nous avons beaucoup appris de nos collègues expérimentés, notamment dans le domaine des effets spéciaux. Le soutien des forces armées a également été crucial. Nous avons pu bénéficier de leur expertise pour les explosions et les scènes de combat, en veillant à ce qu’aucun blessé ne soit à déplorer tout en conservant un rendu réaliste.

Cette expertise a influencé non seulement la réalisation, mais aussi le jeu des acteurs et la mise en scène. De ce fait, des séquences visuellement saisissantes et techniquement irréprochables ont été créées malgré un budget restreint. Le collectif de cinéastes a accumulé un savoir-faire considérable dans ce domaine et le partage régulièrement.

Est-ce finalement l’esprit collectif qui a permis de surmonter tous ces défis ?

Absolument. Réaliser des productions d’envergure avec des budgets restreints n’est plus un obstacle pour nous. Notre expérience nous permet désormais de planifier jusqu’à trois longs métrages par an. Notre priorité n’est pas la mise en scène de productions fastueuses, mais plutôt de raconter chaque histoire – quelle que soit son ampleur – de la meilleure façon possible avec les ressources disponibles.

L’esprit collectif est au cœur de tout ce que nous faisons. Et cet esprit englobe bien plus que les seuls cinéastes. Mères, militants, enseignants, enfants – tous ceux qui se sentent concernés par une histoire contribuent à un objectif commun, une préoccupation partagée. Lorsque l’histoire devient la leur, le budget cesse soudainement d’être la priorité. Nous ressentons très concrètement cet esprit collectif lors des tournages. Et c’est un élément essentiel de notre réussite.

Le collectif cinématographique du Rojava conçoit le cinéma comme « un outil permettant au peuple de raconter sa propre histoire ». Quelle place occupe « Heval Birako » dans cette conception ?

Au Kurdistan, comme dans de nombreuses autres régions du monde, il existe des valeurs, des souffrances et une histoire partagées. Heval Birako raconte l’histoire du peuple yézidi [êzdî], partie intégrante du peuple kurde. Le yézidisme est l’une des expressions les plus authentiques et les plus pures de la culture kurde. Leurs souffrances, leurs traumatismes et les tentatives d’extermination dont ils ont été victimes sont profondément ancrés dans la mémoire collective de notre société.

Parallèlement, le film raconte aussi l’histoire de familles brisées, de déracinement, de séparation et de retrouvailles – des expériences que beaucoup vivent en temps de guerre. Nous connaissons les conséquences du colonialisme, qui a perpétré un génocide culturel contre les Kurdes et les Yézidis. Cette histoire nous appartient à tous. Mais il en va de même pour la lutte pour préserver notre culture – et avec elle, notre dignité.

Heval Birako s’adresse ainsi non seulement au public kurde, mais à tous ceux qui possèdent une conscience morale et humaine. Le film montre également que la guerre n’est pas l’exception pour les Kurdes et pour toute la région, mais une réalité. La bataille de Raqqa en 2017 a été un moment décisif, non seulement pour le Kurdistan, mais pour le monde entier. Les YPG, les YPJ et maintenant les FDS ont mis fin à la terreur de Daech dans cette ville.

À l’époque, le monde entier craignait que Daech n’étende encore davantage son règne de terreur. Mais ce sont les enfants de ce peuple qui ont mis fin à ce cauchemar. Heval Birako raconte précisément cette histoire et le souligne : cette histoire n’appartient pas seulement au Kurdistan. Elle fait partie de l’histoire de l’humanité.

Vos films mettent souvent en scène des habitants de la région plutôt que des acteurs professionnels. Est-ce un choix délibéré ou plutôt dû aux circonstances ?

Bien sûr, tout cinéaste rêve de travailler avec des acteurs expérimentés. Mais la réalité au Rojava est différente. Ici, le cinéma est étroitement lié à la révolution ; c’est un domaine relativement nouveau. Rares sont ceux qui exercent ce métier de façon régulière et systématique. Très peu parviennent à vivre de leur art.

En tant que Commune du cinéma du Rojava, nous nous efforçons de faire progresser ce processus. Cependant, la guerre, l’insécurité et l’absence de structures stables ont jusqu’à présent empêché la production cinématographique de s’organiser pleinement. Nous ne pouvons recruter un grand nombre de nos acteurs que pour un seul film ; ensuite, le processus recommence avec de nouveaux visages.

Bien que nous collaborions désormais régulièrement avec quelques acteurs, la majorité reste composée de personnes sans expérience cinématographique préalable. Ce travail avec la population locale relève d’une démarche artistique délibérée : il apporte une authenticité et un naturel qu’on n’obtient pas toujours avec des professionnels.

Avec la multiplication des productions, des festivals de cinéma, des ateliers et des programmes de formation, le nombre d’artistes expérimentés augmentera également. Mais pour nous, travailler avec le public est et demeure une nécessité et un choix délibéré pour un cinéma authentique et accessible.

Comment évaluez-vous l’état actuel de la communauté cinématographique du Rojava, notamment en ce qui concerne les nouveaux projets, le travail éducatif et les jeunes cinéastes ?

Le collectif de cinéma a été fondé le 14 juillet 2015, dans un esprit de création collective et de solidarité, en phase avec la révolution. Des soutiens internationaux et des cinéastes expérimentés ont joué un rôle crucial dans sa création et ses premiers projets. Depuis, nous avons créé nos propres écoles de cinéma et formé de nouvelles générations. Au départ, nous nous concentrions principalement sur les courts métrages et les documentaires ; les longs métrages étaient rares. À l’époque, nous nous interrogions : serions-nous capables de gérer des productions d’envergure ? Devrions-nous dépendre indéfiniment de financements extérieurs ? Aujourd’hui, ces doutes sont levés. Nous pouvons désormais développer et réaliser plusieurs projets de films simultanément, et non plus seulement tous les deux ou trois ans.

Bien sûr, des défis persistent : la guerre, l’insécurité économique et les réalités du quotidien rendent difficile l’institutionnalisation pérenne du cinéma. Mais une chose est claire : ce qui a été construit doit désormais être systématiquement développé et consolidé. En tant que collectif de cinéma, nous sommes actifs dans presque toutes les régions du Rojava : projections, ateliers et projets de courts métrages, avec pour seul objectif d’inspirer les jeunes, notamment, et de leur transmettre la passion du cinéma. À Dêrik et Hassakê, nous avons même mis en place, pour la première fois, des cursus d’études cinématographiques sur trois ans. C’est une étape importante pour former la prochaine génération de cinéastes et pour le développement durable d’un cinéma libre et collectif au Rojava.

Comment le modèle du cinéma communautaire est-il perçu à l’international ? Existe-t-il des collaborations avec des cinéastes étrangers ?

Notre approche du cinéma communautaire et collectif est perçue à l’international avant tout comme une expression de solidarité et de création collaborative. Avec la révolution du Rojava, l’attention portée à notre travail cinématographique s’est également accrue. De nombreuses personnes à travers le monde s’intéressent aux histoires que nous racontons et à la manière dont nous les racontons. Grâce aux festivals, aux contacts directs et aux projets communs, de nombreux liens se sont tissés. Des cinéastes internationaux ont rejoint nos productions ; certains ont même séjourné longuement au Rojava pour y travailler. Nous avons également invité des intervenants de divers pays à notre prochain festival. Cela favorise un échange réciproque d’expériences, de connaissances et de perspectives. En conclusion, on peut affirmer que le cinéma collectif au Rojava – en tant que partie intégrante d’un mouvement culturel révolutionnaire – suscite un intérêt et un soutien croissants à l’échelle mondiale.

Quel est votre avis sur l’avenir du cinéma au Rojava ?

Différentes traditions cinématographiques se sont développées dans les quatre régions du Kurdistan. Cependant, une certaine fragmentation persiste. Réunir ces traditions sous l’égide d’un « cinéma kurde » indépendant, doté de sa propre langue et de son identité propre, constitue une étape cruciale.

La révolution au Rojava a insufflé une nouvelle vie au cinéma. Conçue et organisée collectivement, elle a inspiré une participation active de nombreuses personnes. Notre objectif est d’intégrer pleinement le cinéma au quotidien. Nous sommes convaincus d’y parvenir grâce à une production continue, des projections régulières et la formation des jeunes. Les longs métrages et les séries que nous avons produits ces dernières années témoignent du développement rapide du potentiel créatif et des compétences techniques dans la région. Avec la création récente de départements cinéma dans les académies de Dêrik et Hesekê, ce processus va s’intensifier. Nous sommes persuadés que, dans un avenir proche, le cinéma au Rojava gagnera en influence et en visibilité.

Notre message à tous les cinéastes kurdes est donc le suivant : mettez votre expérience et votre énergie au service du cinéma révolutionnaire du Rojava. Le Rojava se reconstruit de ses cendres, et le cinéma est le langage le plus puissant de ce nouveau départ. Un cinéma qui naît du travail collaboratif, de la responsabilité collective et d’une résistance déterminée, et qui poursuit ainsi son chemin.

Que représente le cinéma pour vous personnellement ? Comment le décririez-vous ?

Pour moi, le cinéma est à la fois art et responsabilité politique – les deux sont indissociables. Je crois qu’il est impossible de séparer l’art de la politique, car la politique, c’est la vie elle-même. Mon rapport au cinéma a commencé avec les films de Yılmaz Güney et Halil Dağ. Je me suis demandé : comment exprimer au mieux mon histoire, ma vie ? Et j’ai compris que l’art peut précisément le faire : dire la vérité de manière esthétique.

Pour moi, il est impossible, en tant qu’artiste, de se détacher de la politique. Surtout pour un Kurde, le politique est présent dans tous les aspects de la vie, y compris dans l’art. C’est pourquoi je conçois le cinéma non seulement comme une responsabilité politique, mais aussi comme une nécessité. C’est un moyen de rendre visible la réalité sociale avec sensibilité et esthétique. Si l’art se détache de la réalité, que lui reste-t-il à exprimer ?

C’est pourquoi le cinéma est pour moi une forme d’expression indispensable. Et je crois que tous les artistes devraient travailler en ayant conscience de cela. Se couper de la politique, c’est en fin de compte se couper de la vie elle-même.

Ceux qui ont connu Nazım Daştan le décrivent comme réservé mais profond. Que représente-t-il pour vous personnellement ?

Je ne vois pas Nazım uniquement comme un journaliste ou un cinéaste. Quand je considère sa vie, je vois un homme animé d’un profond besoin de raconter l’histoire de son peuple avec vérité et dignité.

Sa quête, sa force intérieure, sont pour moi comme un héritage. Il est de notre devoir de perpétuer cet héritage, avec la même sensibilité, le même sens des responsabilités. En tant que cinéastes, nous portons cette responsabilité, surtout lorsqu’il s’agit de récits visuels comme Heval Birako .

Le titre du film et l’histoire des deux frères et sœurs ont une résonance particulière pour moi. J’y reconnais des échos de ma propre vie, de mes propres expériences. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ce récit m’a tant touchée. Sans trop entrer dans les détails – la recherche d’un frère, le sentiment de séparation, le désir ardent de retrouvailles, les souvenirs partagés : j’ai moi aussi vécu tout cela.

Heval Birako n’est pas qu’un récit cinématographique. C’est un espace où nos souvenirs et expériences partagés se ravivent – un espace que Nazım a ouvert avec son histoire. Et nous avons investi cet espace de conscience et de responsabilité.

À propos de Numan Yiğit

Numan Yiğit est né en 1989 à Adana, ville du sud de la Turquie, dans une famille kurde originaire d’Amed (Diyarbakır en turc). Il a étudié la radio, la télévision et le cinéma à l’Université égéenne d’Izmir. En raison de son militantisme politique, il a été condamné à plusieurs années de prison dès son plus jeune âge et a passé environ cinq ans dans les prisons turques – une expérience formatrice qui a profondément marqué non seulement ses convictions politiques, mais aussi sa conception esthétique du cinéma.

Après son emprisonnement, Yiğit a continué à œuvrer dans le domaine culturel et artistique à Amed avant de se consacrer entièrement à la construction d’une scène cinématographique alternative et collective dans la région autonome du Rojava, durant la révolution. Il est aujourd’hui coprésident de la Commune du cinéma du Rojava.

Pour Yiğit, le cinéma est bien plus qu’un simple moyen d’expression artistique : c’est un outil de transformation sociale, un lieu de mémoire et un vecteur de résistance. Cette approche imprègne l’ensemble de son œuvre cinématographique. Parmi ses projets précédents figurent des documentaires, des séries et des longs métrages tels que Evîna Kurd , Payizok , Pêlava Sor et Tava Sor . Dans toutes ces œuvres, il explore des thèmes comme la mémoire collective, l’oppression politique et l’aspiration persistante à la liberté. (ANF)