SYRIE / ROJAVA – A l’occasion du 13e anniversaire de la Révolution du Rojava, dans l’article suivant, l’agence kurde ANHA revient sur les changements majeurs qui ont secoué la Syrie depuis le XXe siècle à nos jours.

L’accumulation historique de marginalisation et de déni en Syrie a généré de fortes motivations pour forger un modèle politique et social alternatif. Le projet d’Administration Démocratique Autonome est apparu comme une réponse réaliste au contexte local après la Révolution du 19 juillet, fondée sur les concepts de justice sociale, d’égalité entre les communautés et d’autonomisation des femmes. Cette révolution et ses conséquences ne constituent pas une simple réaction à la crise syrienne ; elles représentent plutôt une réinvention de la nature de la gouvernance et de la citoyenneté dans un contexte de multiplicité des identités et des cultures.

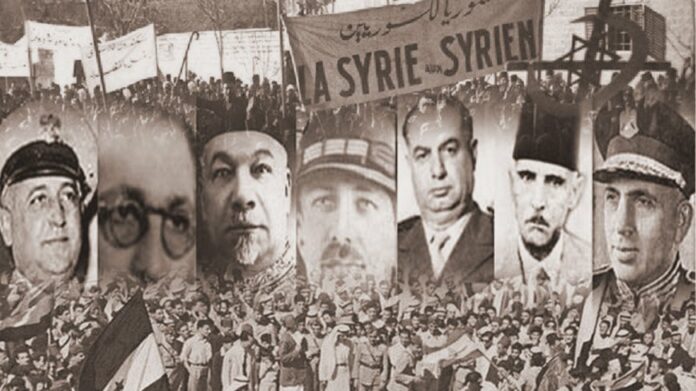

Le 19 juillet de cette année marque le 13e anniversaire de la révolution du Rojava, une révolution qui a marqué un changement significatif entre le passé et l’avenir des peuples de la région, après le déclenchement de la révolution syrienne en 2011. Dans ce numéro, nous passons en revue la réalité de la Syrie avant et après.

Les caractéristiques de la Syrie moderne ont commencé à prendre forme avec la fin du régime ottoman après la Première Guerre mondiale, plus précisément après l’entrée des forces françaises en Syrie en 1920 et l’imposition du mandat français en vertu des accords Sykes-Picot et de la conférence de San Remo.

La Conférence de San Remo, tenue en avril 1920, marque un tournant dans l’histoire du Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale, définissant les contours de l’influence européenne dans la région. Y participent les alliés victorieux de la Première Guerre mondiale : la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon.

L’objectif principal de la conférence était de distribuer les mandats sur les terres de l’Empire ottoman effondré, en particulier au Levant, conformément au traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, entre l’Empire ottoman et les puissances alliées après la défaite ottomane lors de la Première Guerre mondiale. La Syrie et le Liban étaient sous mandat français ; la Palestine, la Transjordanie et l’Irak étaient sous mandat britannique ; et la déclaration Balfour a été incluse dans les décisions de la conférence, ouvrant la voie à l’établissement d’un foyer national pour les Juifs en Palestine.

Le Congrès général syrien, qui agissait comme conseil national représentant les différentes régions naturelles de Syrie, dont le Liban et la Palestine, rejeta les résolutions de San Remo et proclama l’indépendance de la Syrie dans ses frontières naturelles, y compris la Palestine. Il installa le prince Fayçal sur le trône, qui proclama le Royaume de Syrie sous sa direction en 1920. Cependant, le Royaume de Syrie connut une courte existence en raison de la bataille de Maysaloun et de l’invasion française.

Durant cette période, la première constitution syrienne fut rédigée le 13 juillet 1920. Elle instaurait une monarchie et comportait 148 articles répartis en 12 chapitres, traitant de la forme de gouvernement, des droits individuels, de l’organisation des pouvoirs et des finances publiques. Elle resta en vigueur 11 jours avant d’être abrogée à la suite de la bataille de Maysaloun le 24 juillet 1920.

Après la proclamation de l’indépendance de la Syrie par le roi Fayçal, la France refusa de reconnaître le gouvernement national, et le général français Gouraud lança un ultimatum exigeant la dissolution de l’armée syrienne et l’acceptation du mandat. Fayçal accepta les conditions sous la pression, mais Youssef al-Azma refusa de se rendre et décida de résister.

Le premier ministre de la Défense de l’histoire à mourir au combat.

La bataille de Maysaloun, qui eut lieu le 24 juillet 1920, marque un tournant dans l’histoire syrienne moderne, car elle marque la transition entre le rêve d’indépendance et la réalité du mandat français. Yusuf al-Azma, d’origine kurde issu d’une famille damascène, était ministre de la Guerre du royaume syrien. Il fut le héros de cette bataille et un symbole du sacrifice national. Yusuf al-Azma tomba en martyr sur le champ de bataille, devenant ainsi le premier ministre de la Défense de l’histoire à mourir au combat.

La bataille de Maysaloun n’a pas été militairement équitable, mais elle a été un cri de dignité face à l’occupation. Yusuf al-Azma est devenu un symbole d’héroïsme national, immortalisant son nom dans la mémoire syrienne pour avoir choisi la mort plutôt que la reddition.

Les autorités françaises divisèrent la Syrie en six unités administratives principales : l’État de Damas, l’État d’Alep, l’État alaouite, l’État de Jabal al-Druze, l’État du Grand Liban (qui deviendra plus tard la République libanaise) et le Sandjak d’Alexandrette (qui fut annexé à la Turquie en 1939).

En 1925, les États de Damas et d’Alep furent réunis en une seule entité appelée l’État syrien, qui devint plus tard la Première République syrienne après la Constitution de 1930.

Les Kurdes et la France

Sous le mandat français (1920-1946), les Kurdes de Syrie constituaient un groupe actif et multiforme. Leurs rôles variaient entre participation à la lutte nationale, défense de leur identité culturelle et engagement dans la vie politique et sociale d’une société naissante. Les Kurdes se retrouvèrent soudain au sein d’une nouvelle entité politique, soumis à une autorité coloniale qui ne reconnaissait ni leur singularité ni leurs droits collectifs, créant ainsi un contexte complexe d’interactions et de confrontations.

Malgré les tentatives des autorités françaises de gagner à leur cause certaines élites kurdes par le biais de politiques de « diviser pour mieux régner », les Kurdes se sont engagés dans la résistance contre l’occupation française, non seulement pour des motifs nationaux généraux, mais aussi par rejet du colonialisme, qui menaçait leur singularité culturelle et leur identité historique.

La bataille de Bayandur, située entre les villes de Qamishlo et de Tirbespiye, témoigne de la cohésion nationale entre Kurdes et Arabes. Elle constitue l’un des affrontements les plus marquants contre l’occupation française dans le nord-est de la Syrie et se déroula en juillet 1923, près du village de Bayandur, à l’est de Qamishli. Cette bataille fut marquée par la solidarité des tribus kurdes et arabes face à la tyrannie française et illustre l’unité de sang et de destin dans le canton d’al-Jazira.

Au cours des trois jours de combat contre la tyrannie française, menée par le capitaine Rogan, qui humilia et arrêta des chefs tribaux, notamment l’exécution humiliante du chef kurde Suleiman Abbas et l’arrestation de cheikhs arabes comme Mohammad al-Abd al-Rahman, les forces françaises se retirèrent de Bayandur et se replièrent sur Hassaké et Deir ez-Zor. Cette bataille devint un symbole de la solidarité kurdo-arabe et incita la France à reconsidérer sa présence militaire dans la région.

Le rôle des Kurdes dans la grande révolution syrienne de 1925

Les Kurdes ont joué un rôle essentiel dans le déclenchement de la Grande Révolution syrienne de 1925, dont la première étincelle fut allumée à Afrin par Mahu Shasho, en coordination avec le leader kurde Ibrahim Hanano. Les Kurdes ont participé à la conduite de l’action politique et militaire aux côtés du Dr Abdul Rahman Shahbandar, qui a proposé le mot d’ordre de la lutte armée en opposition au compromis adopté par le Bloc national.

Des dirigeants kurdes de diverses régions de Syrie – du nord au sud – ont également coopéré à la direction de la lutte, comme Ahmad al-Mulla à Damas, Abdul Razzaq al-Dandashi à Homs, Mahmoud al-Barazi et Najib Agha al-Barazi à Hama, et Nur al-Din Bazido à Jabal al-Akrad à Lattaquié.

La jeunesse kurde a également joué un rôle actif dans le mouvement national et étudiant, notamment à Damas, où se sont illustrés Khaled Bakdash, futur secrétaire général du Parti communiste, et Ali Buzu, fondateur de l’Union des étudiants syriens et de la troupe des scouts du Kurdistan. Cette élite de la jeunesse a contribué à la revendication d’une Syrie indépendante, pluraliste et démocratique, en coopération avec diverses factions syriennes.

Libération et montée de la République

Lorsque la France se retira du territoire syrien le 17 avril 1946, la Syrie semblait entrer dans une nouvelle ère de souveraineté nationale. Cependant, cette indépendance politique ne s’accompagna pas de stabilité institutionnelle. La société syrienne, sortant du joug du mandat, était confrontée à de nombreux défis : une structure administrative fragile, des divisions confessionnelles et des contradictions au sein de l’identité nationale, entre régionalisme et désir d’unité.

Durant la période 1946-1949, la République syrienne tenta d’instaurer un système démocratique parlementaire, mais cette expérience se heurta rapidement aux coups d’État militaires, d’abord dirigés par Hosni al-Zaïm, puis par Sami al-Hinnawi et Adib al-Shishakli. Si le discours démocratique demeurait formellement présent, les forces militaires commencèrent à imposer leur logique à la vie politique.

L’année 1954 marqua un tournant dans l’histoire de la Syrie, marquée par des événements politiques et sociaux majeurs qui remodelèrent le paysage national. Le général Fayçal al-Atassi mena un coup d’État le 25 février 1954 depuis Alep. Il commença par arrêter le commandant militaire de la région nord et s’empara des bâtiments de communication et de la radio d’Alep. Un communiqué fut diffusé au nom de « Radio Syrie Libre », appelant les divisions militaires à rejoindre la révolution. Les garnisons de Lattaquié, Deir ez-Zor, Homs et Deraa se joignirent au coup d’État, entraînant la démission du président Adib al-Chichakli le 26 février.

1Après la chute d’Adib al-Shishakli, la constitution de 1950, rédigée sous Hashim al-Atassi, a été rétablie. Considérée comme l’une des constitutions syriennes les plus progressistes, elle instaure un système parlementaire, renforce les libertés et sépare les pouvoirs, tout en réduisant les pouvoirs du président au profit du Parlement. En 1954, le pays a connu des élections parlementaires équitables, auxquelles la plupart des forces politiques ont participé, marquant une étape démocratique remarquable dans l’histoire syrienne et arabe. Cependant, cette expérience s’est rapidement heurtée à la réalité de la fragilité de la structure politique et à l’absence d’un contrat social pour assurer sa continuité.

Après la fin du mandat de Hashim al-Atassi en 1955, Choukri al-Quwatli revint à la présidence grâce à des élections législatives, ouvrant ainsi une nouvelle phase de l’histoire politique syrienne, marquée par la quête de l’unité arabe. En 1958, sous sa direction, la Syrie conclut une fusion avec l’Égypte, présentée comme une réponse à la volonté populaire d’un projet national pour résister à l’hégémonie occidentale. Cependant, le sentiment de suprématie du pouvoir central au Caire affaiblit l’équilibre entre les deux États, conduisant à la sécession de la Syrie en 1961 par un groupe d’officiers. Cette expérience révéla une fois de plus la fragilité des institutions civiles et la supériorité du rôle de l’armée sur la logique de l’État et de la Constitution.

Après la sécession de la Syrie de la République arabe unie, le nom du pays fut officiellement changé en « République arabe syrienne » le 28 septembre 1961. Cette décision visait à consolider l’identité arabe de la Syrie, malgré la fin de l’union avec l’Égypte et la diversité ethnique et culturelle de la société syrienne. Ce nom reflétait l’esprit du mouvement nationaliste arabe dominant à l’époque. Depuis lors, ce nom est resté officiellement adopté dans les constitutions syriennes, notamment celles de 1973 et de 2012.

Ces changements en disent long sur l’identité nationale, la structure politique et les relations sociales en Syrie : premièrement, le renforcement de la centralisation du pouvoir ; deuxièmement, la marginalisation des Kurdes, qui a contribué à la construction d’un État centralisé gouverné par l’élite dirigeante, sans la participation réelle de toutes les communautés syriennes ; troisièmement, la peur du pluralisme, le régime considérant le multiculturalisme comme une menace à l’unité de l’État, ce qui l’a conduit à adopter des politiques de déni de la présence kurde, craignant les demandes d’indépendance ou d’autonomie. Quatrièmement, le lien entre l’identité nationale et le nationalisme arabe. Le concept de « nation arabe » a été utilisé comme cadre politique refusant de reconnaître l’existence d’autres nationalités, affaiblissant ainsi la représentation politique kurde.

Les politiques à l’égard des Kurdes n’étaient pas de simples mesures sécuritaires ; il s’agissait d’un système intégré visant à redéfinir l’identité syrienne, réduisant la diversité au profit d’une vision unilatéraliste. Cette approche a engendré une fragilité nationale, une absence de justice sociale et la marginalisation d’une composante fondamentale du tissu social du pays.

Au milieu de ces fluctuations, le parti Baas socialiste arabe s’efforça de consolider sa présence dans l’armée et la société, avec un programme combinant nationalisme arabe et socialisme. Le Baas voyait dans la crise politique récurrente une opportunité de pénétrer le système en place, soutenu par un réseau d’officiers convaincus de son idéologie révolutionnaire.

Ce changement a également contribué au recensement exceptionnel de 1962, qui a marqué le début de la naissance de la catégorie « étrangers » et la privation de citoyenneté pour des milliers de Kurdes.

Le coup d’État du 8 mars 1963 et la naissance du régime Baas

Le parti Baas s’empara du pouvoir par un coup d’État militaire le 8 mars 1963, mené par des officiers tels que Salah Jadid et Ziad Hariri, inaugurant une nouvelle ère de pouvoir idéologique centralisé. Ce coup d’État marqua l’aboutissement d’une longue lutte entre les forces civiles traditionnelles d’un côté et les officiers motivés par des considérations idéologiques de l’autre, qui aboutit plus tard à l’instauration d’un système de partis totalitaires abolissant le pluralisme et concentrant le pouvoir entre les mains de l’élite militaire.

Après l’arrivée au pouvoir du parti Baas en 1963, Mohammad Talab Hilal, chef de la branche politique de Hassaké, publia une étude de sécurité appelant au déplacement des Kurdes de la bande frontalière. L’idée fut débattue en 1965-1966 lors des congrès du parti Baas et considérée comme un élément du « renforcement de la sécurité nationale ». En 1974, la mise en œuvre concrète commença avec la confiscation des terres kurdes et la réinstallation de milliers de familles arabes de Raqqa et d’Alep.

Plus de 4 000 familles arabes furent installées dans 41 villages modèles construits sur des terres confisquées. Le « Projet de la Ceinture arabe » débuta officiellement le 24 juin 1974, par la décision n° 521 du commandement régional du Parti Baas socialiste arabe. Il prévoyait la création d’une ceinture arabe de 10 à 15 km de profondeur le long de la frontière avec le Kurdistan du Nord, traversant les zones kurdes de l’actuel canton de Hassaké.

Ce projet a été lancé après la construction du barrage sur l’Euphrate, qui a submergé des territoires arabes. Ce projet a servi de prétexte pour installer les populations concernées en territoire kurde, dans le cadre d’un plan d’ingénierie démographique visant à séparer les Kurdes syriens de leur présence géographique et culturelle en Turquie et en Irak.

S’ensuivirent des politiques interdisant la langue kurde, interdisant les événements spécifiques aux Kurdes comme le Newroz, et interdisant l’enseignement de leur histoire et de leur langue. Les zones kurdes furent marginalisées, une censure stricte fut imposée et les noms des villages kurdes furent changés en noms arabes, sans aucun lien avec l’authenticité ou la géographie du peuple.

Le peuple kurde en particulier, et la population du nord-est de la Syrie en général, ont souffert de politiques systématiques visant à les marginaliser politiquement, culturellement et socialement, depuis la fin du mandat français jusqu’à l’arrivée au pouvoir du parti Baas. Ces politiques comprenaient une faible représentation politique au sein des institutions étatiques et un manque de développement économique. Les investissements publics étaient limités à des zones spécifiques, tandis que des secteurs vitaux comme l’agriculture et les infrastructures à Hassaké, Raqqa et Deir ez-Zor étaient négligés.

Les besoins de la population locale, en particulier des Kurdes, des Arabes et des Assyriens, ont également été ignorés, créant un sentiment d’injustice et fournissant un terrain fertile aux revendications de droits.

Alors que le parti Baas resserrait son emprise sur la Syrie par le biais de décrets présidentiels et de la loi martiale, le régime Baas cherchait à créer un fossé entre les peuples kurde et arabe. Le 12 mars 2004, la ville de Qamishli fut le théâtre de l’un de ses événements les plus sanglants et les plus marquants. Un soulèvement populaire kurde éclata à la suite d’un massacre commis par les forces de sécurité lors d’un match de football entre le club Al-Jihad et le club Al-Futuwa de Deir ez-Zor. Ce soulèvement devint l’un des piliers de la révolution démocratique dans le nord et l’est de la Syrie.

Le déni de droits pratiqué à l’encontre des Kurdes et des populations du nord et de l’est de la Syrie a exacerbé les sentiments de marginalisation et d’aliénation culturelles et a contribué à la construction d’une conscience collective en quête de reconnaissance de l’identité et du pluralisme. Le mouvement populaire de 2011 a ouvert la voie à des revendications de droits politiques, économiques et sociaux, longtemps refusés à de larges pans de la population. Avec le relâchement de l’emprise sécuritaire dans plusieurs régions, une administration autonome a émergé, visant à instaurer une auto-gouvernance démocratique.

De la marginalisation à la révolution démocratique

L’accumulation historique de marginalisation et de déni, conjuguée à l’élan de la révolution du 19 juillet 2012, a généré de fortes motivations pour formuler un modèle politique et social alternatif. Le projet d’Administration démocratique autonome est apparu comme une réponse réaliste au contexte local, fondée sur des concepts tels que la justice sociale, l’égalité entre les communautés et l’autonomisation des femmes.

Ce projet n’est pas simplement une réaction à la crise syrienne ; il réimagine plutôt la nature de la gouvernance et de la citoyenneté dans un contexte d’identités et de cultures multiples.

Dans le contexte des transformations tumultueuses que connaît la Syrie depuis l’indépendance, le projet d’administration autonome dans le nord et l’est du pays s’est imposé comme un modèle alternatif et efficace pour reconstruire le pays sur des bases démocratiques et participatives. Cette expérience, née de l’effondrement des institutions centrales de l’État, a démontré sa capacité à instaurer la sécurité et la stabilité et à promouvoir la coexistence entre divers groupes ethniques et religieux – Arabes, Kurdes, Syriaques, Assyriens et autres – dans un cadre civil décentralisé. Ce projet repose sur le principe de partenariat communautaire et de représentation équitable, ce qui en fait le modèle le plus compatible avec la réalité diversifiée de la Syrie, contrairement aux modèles centralisés qui n’ont pas réussi à intégrer la diversité et à garantir la justice politique et sociale.

L’administration autonome a établi un système démocratique décentralisé qui permet aux communautés de gérer leurs propres affaires et restaure le concept de citoyenneté égale, libre d’exclusion et de domination.

De plus, son ancrage dans un contrat social global garantissant les droits et les libertés et consacrant le principe du pluralisme en fait un cadre constitutionnel souple sur lequel tout projet national futur peut s’appuyer. En l’absence d’un tel contrat au niveau national, l’administration autonome apparaît aujourd’hui comme l’option la plus réaliste pour bâtir une Syrie cohésive, pluraliste et sûre, gouvernée par l’ensemble de son peuple, plutôt que par une élite centralisée qui monopolise les décisions et les richesses.