TURQUIE / KURDISTAN – Dans l’article suivant, la sociologue Rosa Jiyan analyse la turquification de l’histoire et de la culture kurdes et son orientalisation simultanée dans la culture populaire, le cinéma et la littérature turcs.

Entre invisibilité et romantisme

L’histoire de la République de Turquie est marquée par l’effacement profond des cultures, langues et identités non turques. Derrière les récits d’unité nationale et de modernisation se cache une réalité occultée et ignorée : l’oppression des Kurdes, des Arméniens et des Grecs.

Depuis sa fondation en tant qu’État-nation en 1923, la diversité culturelle et historique de la région a été brutalement transformée en une homogénéité nationale, où les « Kurdes » sont présentés non comme le peuple autochtone de la région, mais comme une déviation. Cette suppression systématique est manifeste non seulement dans la politique d’État, la représentation publique et le système éducatif turc, mais aussi profondément dans la structure culturelle et esthétique de la société : en littérature, dans les séries et films turcs, dans les descriptions des régions kurdes et dans les médias.

La vie kurde dans la culture populaire turque, qui bénéficie d’une notoriété internationale croissante et d’un succès planétaire, est prise en étau entre racisme, exclusion et représentations orientalistes. Mais que cache cette façade médiatique et cinématographique ? Dans quelle mesure la culture et l’identité kurdes sont-elles activement bafouées, ou leurs souffrances sociales romantisées et déformées ?

« L’orientalisme intérieur »

Le terme « orientalisme », forgé par le théoricien littéraire palestinien Edward Said, désigne la manière dont l’Occident représente les communautés non blanches de façon racialisée et hiérarchisée. Cette pensée repose sur une juxtaposition délibérée : une société occidentale supposément « rationnelle, moderne et progressiste » est opposée à un monde non blanc « irrationnel, arriéré et différent ».

On observe une structure comparable dans l’historiographie turque et la conception que la société turque se fait d’elle-même : une sorte d’« orientalisme interne » qui construit les groupes non turcs, tels que les Kurdes et les Arabes, de manière similaire. La société turque dominante projette sur ces groupes de population les mêmes schémas de hiérarchie culturelle que ceux décrits par Said pour la relation entre l’Orient et l’Occident.

Contre-images culturelles

Ce schéma est particulièrement visible dans les médias et les films. Les personnages kurdes sont souvent dépeints comme grossiers, incontrôlables ou excessivement expressifs – leur caractérisation variant selon le contexte régional. À l’inverse, les personnages « turcs », qui vivent et sont socialisés dans des métropoles d’influence occidentale comme Istanbul ou Izmir, incarnent la « force civilisatrice ».

Ces villes sont présentées comme des centres de modernité, tandis que les régions kurdes apparaissent comme leur antithèse culturelle ; comme des espaces qui ne deviennent modernes et désirables que par leur rapprochement avec la culture turque.

La distorsion des médias reproduit les stéréotypes

Dans les séries télévisées turques, la culture, les mythes et les traditions kurdes sont soit totalement assimilés à la société turque, soit, plus rarement, présentés de manière caricaturale et stéréotypée, comme faisant partie intégrante de la culture kurde dans des villes telles que Mardin, Diyarbakır ou Van. Les personnages kurdes sont exceptionnellement souvent dépeints comme ayant des difficultés linguistiques, une impulsivité émotionnelle, des tempéraments extrêmes, une naïveté sociale et une passion exacerbée.

Le Kurdistan « sauvage »

Parallèlement, des stéréotypes et des descriptions figés des personnalités kurdes se sont développés dans ce secteur cinématographique et littéraire : les femmes kurdes, qu’elles vivent en ville ou à la campagne, sont représentées portant des bijoux en or et des voiles en abondance. Leurs familles sont généralement impliquées dans des activités mafieuses et criminelles, ce qui expliquerait la richesse illicite de ces familles.

Pour qualifier quelque chose de « kurde », les producteurs turcs ont généralement recours à des accents marqués, à des acteurs au teint plus foncé, à des hommes portant des Şalvar (pantalon pouffant ou des Kefiye (pantalons traditionnels et « foulards portés par les guérilleros ») et souvent aussi des ceintures à cartouches pour brosser le tableau d’un Kurdistan « sauvage », « dangereux » et « incontrôlable ».

Les personnages kurdes sont presque toujours représentés en vêtements urbains, même lorsque l’intrigue se déroule dans des villes contemporaines cosmopolites comme Amed, et la langue kurde est systématiquement évitée. L’image contemporaine de la vie kurde dans la culture populaire turque se résume à des familles claniques, gangrenées par la criminalité, illettrées, en proie à des querelles sanglantes interminables et menant une vie conservatrice dans des maisons de pierre poussiéreuses.

L’image du « peuple tribal guerrier »

Un autre stéréotype classique est la représentation des Kurdes, en particulier des hommes, comme appartenant à un clan armé ; les hommes apparaissent toujours avec des fusils, des pistolets ou parfois même des symboles d’épée, non pas dans le contexte de leur résistance politico-militaire, mais dans le cadre de leur « sauvagerie naturelle » et de leur intérêt supposé pour la violence et les armes.

Dans la culture populaire turque, les Kurdes sont perçus comme hyperémotifs, quelle que soit la situation. Ils sont bruyants, colériques et impulsifs – une autre caractéristique classique des stéréotypes orientalistes du « tempérament du Sud-Est ». Les personnages kurdes sont systématiquement dépolitisés, culturellement neutralisés et déconnectés de la véritable diversité culturelle de leurs dialectes, de leur musique, de leurs vêtements et de leur littérature.

Frontières raffinées et esthétisées

Cette exotisation romancée est une forme de racisme positif . En présentant les régions kurdes comme des lieux d’émotions profondes, d’honneur familial et de vastes paysages, tout en les dépossédant de leur statut de sujets, on crée une domestication romantique de l’identité kurde.

Cependant, la glorification de la prétendue culture kurde à travers les descriptions turques renforce les mêmes rapports de pouvoir hiérarchiques que la discrimination manifeste. Elle ne déplace ni ne supprime la frontière entre « nous » et « eux », mais la sublime esthétiquement. En présentant les Kurdes comme des figures hyper-émotives, la culture turque est présentée comme rationnelle, moderne et civilisée.

Assimilation et appropriation de l’identité et de la culture non turques

Les figures kurdes, arabes ou arméniennes sont soit totalement absentes des récits turcs, soit cantonnées à des rôles folkloriques et marginaux qui se fondent harmonieusement dans le récit national. La mythologie kurde, les danses traditionnelles comme le Govend et les chants kurdes sont complètement turquisées dans les séries et les médias turcs, privées de leurs racines kurdes originelles. Il s’agit d’un phénomène persistant d’appropriation culturelle et de réappropriation de l’identité kurde comme étant prétendument « turque » : les styles musicaux, les vêtements et la mythologie, pourtant clairement d’origine kurde, sont souvent présentés comme faisant partie d’une culture « anatolienne » ou « turque orientale » plus générale, sans que leur véritable source ne soit reconnue.

Ainsi, l’identité kurde est délibérément intégrée esthétiquement, mais politiquement vidée de sa substance et effacée. Les séries se déroulant dans des régions kurdes, comme Amed, Mêrdîn ou Riha, évitent généralement toute référence explicite à la langue, à l’histoire ou à l’identité kurdes ; le décor est plutôt présenté comme « authentiquement anatolien », transposant ainsi tacitement la présence kurde dans la sphère turque.

Extinction ou appropriation

Cette forme d’assimilation plus subtile est efficace. Depuis des décennies, les mélodies et les chants folkloriques kurdes sont commercialisés à des fins mercantiles sous l’appellation de « ballades turques », des danses traditionnelles comme le Govend apparaissent sous un nom turc comme coutumes régionales, et les images de scènes rurales kurdes sont décontextualisées. Dans les récits turcs, la kurdité n’est plus qu’un ornement visuel, jamais une identité propre. Les éléments non turcs sont tolérés, mais seulement à condition d’être présentés comme turcs et de servir des intérêts économiques.

Cette dualité de scénarios est indissociable d’un même phénomène : le racisme se manifeste aujourd’hui par l’anéantissement ou l’appropriation pure et simple. Cette pratique des industries de production turques, qui consiste à diaboliser et à idéaliser simultanément les Kurdes, s’inscrit dans un même système d’oppression. Tantôt les Kurdes et la vie kurde sont dépeints comme riches et courageux, tantôt comme sauvages, illettrés et dangereux. Le scénario est toujours conçu pour répondre aux exigences capitalistes du secteur culturel turc.

Homogénéité culturelle

L’objectif de la politique de turquification était et demeure l’élimination de toutes les différences ethniques, linguistiques et culturelles possibles entre les communautés au sein de la République turque. Cette pratique se manifeste dès les manuels d’histoire, les discours universitaires, les programmes scolaires et les débats publics, et s’étend aux productions culturelles telles que les séries et les films, où des récits racistes sont reproduits de manière extrême.

Les personnalités et la culture kurdes sont soit présentées comme un héritage culturel turc, intégrées de force à l’image nationale de soi, soit dépeintes dans de rares publications récentes comme arriérées et idéalisées afin de commercialiser de manière capitaliste la guerre au Kurdistan et les discours politiques sous forme de séries.

Caractéristiques fondamentales de l’appropriation

On peut d’emblée affirmer que l’appropriation de la culture kurde dans l’industrie cinématographique et littéraire turque se caractérise par trois éléments essentiels :

- Culturalisation et représentation incorrectes

- Esthétisation de l’« Autre » mystifié

- Dépolitisation et décontextualisation fondamentales

Éducation, émancipation des femmes et intellectualisme : l’image invisible de la kurdité

Une contradiction fondamentale dans la perception turque de la société kurde réside dans la tension entre le niveau réel d’éducation et d’émancipation de nombreux Kurdes et leur représentation stéréotypée dans le discours culturel, qu’il soit officiel ou populaire. Alors que les intellectuels, écrivains et militants kurdes ont apporté depuis des décennies une contribution significative à la littérature, à la recherche historique, aux théories démocratiques, aux projets urbains et aux mouvements d’émancipation des femmes au Bakur (Kurdistan du Nord), ils sont invisibilisés dans les récits turcs, présentés comme un simple héritage culturel turc, ou encore caricaturés de manière orientaliste et folklorique.

Pour les Kurdes du Bakur, comme dans les villes turques, l’éducation est un élément central de l’action politique. En tant qu’acte de résistance à la marginalisation culturelle, la littérature et les publications kurdes ont acquis une importance particulière dans l’affirmation de soi et la préservation de l’identité kurde. Malgré la censure et les restrictions étatiques croissantes, un mouvement intellectuel kurde fort et original a émergé, notamment à partir des années 1980, proposant une réflexion critique sur des questions telles que la langue kurde, l’identité autochtone, les rapports de classe et l’égalité des genres, et élaborant des alternatives sociales.

Le mouvement des femmes kurdes

Grâce à des projets pilotes et des études sociologiques, le mouvement d’émancipation féminine le plus progressiste et le plus efficace de toute la région MENA (Moyen-Orient et Proche-Orient) a émergé et perdure encore aujourd’hui. Les femmes kurdes occupent une place centrale et pionnière dans les processus politiques, les structures d’autogouvernance et la littérature, associant des aspects de la subjectivité féminine à l’oppression politique sous des formes poétiques et analytiques.

La littérature kurde, surtout ces dernières décennies, est devenue un espace de réflexion politique. Les auteurs y abordent non seulement la répression et l’exil, mais aussi la philosophie, la critique sociale et les questions de genre. Romans et poèmes en kurde ou en turc traitent de thèmes tels que l’aliénation urbaine, le multilinguisme, la violence et la mémoire – des sujets souvent tabous dans la littérature turque dominante.

Résistance et déconstruction des intellectuels et de la société kurdes

La réduction de l’identité kurde à des images d’arriération ou de folklore n’est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d’une épistémologie structurelle du pouvoir. Cette perspective définit le centre comme norme et la périphérie comme objet. L’orientalisme interne en Turquie crée ainsi une hiérarchie des savoirs où l’éducation, la littérature et l’émancipation kurdes ne sont pas perçues comme des expressions de rationalité ou de modernité, mais plutôt comme des déviations par rapport à la norme nationale.

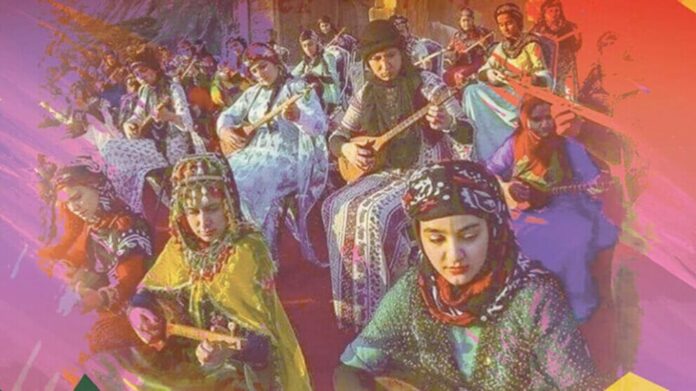

Cependant, depuis l’assimilation turque, de nombreux intellectuels, historiens et artistes kurdes s’efforcent de contrer ces récits historiques turquisés et orientalistes en proposant leurs propres témoignages authentiques. Puisant dans le riche patrimoine kurde, ils produisent des films, des œuvres littéraires et artistiques reflétant la richesse et la diversité de la culture kurde. Parmi ces productions figurent un vaste catalogue de films, de documentaires et d’ouvrages politiques, ainsi que l’organisation d’événements culturels tels que des expositions d’art engagé ou le Festival du film kurde, qui se tient également dans de nombreuses villes européennes.

La culture kurde comme contrepoint essentiel à la modernité turque

Le mouvement féministe kurde, la littérature kurde et la philosophie politique du Kurdistan démontrent que l’éducation et l’émancipation ne sont pas des concepts importés, mais des pratiques vécues et profondément ancrées localement. Cela modifie la perspective : la kurdité n’apparaît plus comme l’« autre » de la modernité turque, mais comme son pendant critique – un miroir reflétant les contradictions du nationalisme turc et des modes de pensée coloniaux.

En ce sens, la réappropriation de l’histoire et de l’intellectualisme kurdes n’est pas seulement un geste culturel, mais aussi un geste de décolonisation : elle rompt avec l’idée que la connaissance, le progrès et l’émancipation doivent venir du centre et montre qu’ils peuvent aussi émerger des prétendues marges de la nation : là où la langue, la résistance et la mémoire deviennent des outils de la pensée.

Annonce de l’événement : Le 16e Festival du film kurde se tiendra à Hambourg du 19 au 23 novembre et proposera une programmation variée de longs métrages et de courts documentaires, dont « Dengbêjên Me », « Bizim Ismail » et « The Memory of the Sur ». Le programme est disponible sur www.hkff.info. (ANF)