SYRIE / ROJAVA – Soixante-cinq ans après le massacre du cinéma d’Amûde où des enfants kurdes sont morts brûlés vifs, le 5e Festival international du film de Rojava débute à Qamishlo.

Les cendres d’Amûde sont encore chaudes. En 1960, dans une petite ville du Rojava, des centaines d’enfants périrent brûlés vifs lors du massacre du cinéma d’Amûde, un événement qui, outre la tragédie, marqua l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire du cinéma kurde. Aujourd’hui, une lueur d’espoir renaît de ces cendres : le 5e Festival international du film du Rojava s’ouvre à Qamishlo ce 13 novembre, jour anniversaire du massacre du cinéma d’Amûde.

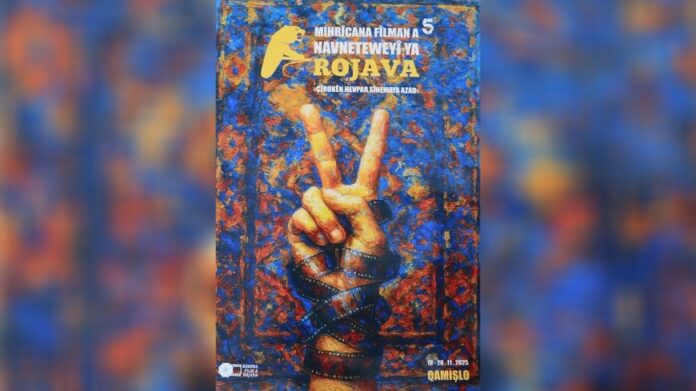

Cette fois, le cinéma incendié d’Amûde ravive la mémoire collective d’un peuple. Soixante-cinq ans après la tragédie qui a coûté la vie à des centaines d’enfants kurdes, le 5e Festival international du film de Rojava (en kurde : Mîhrîcana Fîlman a Navnetewî ya Rojava) aura lieu le 13 novembre, à Qamishlo, au cœur du Rojava. Placé sous le thème « Histoires partagées et cinéma libre », le festival se veut non seulement un événement artistique, mais aussi un manifeste de mémoire collective et de résistance.

Le festival débutera par une cérémonie commémorative devant le cinéma Amûde, où le cinéma, né des cendres de 283 enfants, incarnera à nouveau la vie. Le phénix, choisi comme symbole du festival, représente la renaissance, la mémoire et l’esprit indomptable de la révolution, en hommage au cinéma Amûde.

La préparation du festival reflète le tissu social du Rojava, forgé par le travail collectif de réalisateurs, scénaristes, ouvriers, enseignants, étudiants et combattants. La Commune du Cinéma du Rojava n’est pas seulement un collectif cinématographique, mais un espace social qui organise la mémoire culturelle de la révolution. Chaque étape de la préparation, de la conception de l’affiche et du travail technique à la traduction et à la promotion, a été réalisée dans un esprit de solidarité communautaire, sous la coordination de la Commune du Cinéma du Rojava.

Ce festival de sept jours, qui présentera 81 films, proposera des projections au Centre culturel et artistique Mihemed Shexo et au cinéma Tev-Çand Mesopotamia de Qamishlo. La programmation comprend 21 documentaires, 7 longs métrages kurdes, 8 productions syriennes, 8 longs métrages internationaux et 37 courts métrages. Cette année, la sélection met en lumière des thèmes tels que la résistance, la quête de liberté, les migrations et les luttes sociales.

Avant la clôture du festival, il y aura une cérémonie de remise de prix, dont les catégories et les lauréats incarneront l’esprit du cinéma révolutionnaire. Parmi les cinq prix décernés figurent le Prix de la démocratie et des droits de l’homme Sırrı Süreyya Önder, le Prix Mazdek Ararat du travail dans le cinéma, le Prix Menice Haco du courage des femmes libres et le Prix Halil Dağ du cinéma libre, chacun récompensant non seulement l’excellence artistique, mais aussi un engagement politique affirmé.

L’esprit du festival de cette année est défini par la présence de réalisatrices et un langage cinématographique centré sur les femmes. Le comité du festival souligne le rôle actif des femmes à chaque étape du processus et l’influence de cette perspective dans les films présentés. Il met en lumière le fait que la révolution du Rojava est elle-même une révolution de femmes.

Le film d’ouverture sera Heval Bırako, une production de la Commune du cinéma du Rojava. Écrit par le journaliste Nazım Daştan et inspiré d’une histoire vraie, ce film a été produit par la Commune et réalisé par Numan Yiğit. Par ailleurs, le documentaire Hemo, également produit par la Commune, sera projeté pour la première fois au festival. Dans la section consacrée au cinéma syrien, des films longtemps interdits ou censurés seront présentés pour la première fois au public du Rojava, parmi lesquels Le Sergent immortel, Le Traducteur et Ajnabi.

En plus des projections de films, le festival proposera tout au long de la semaine des tables rondes, des débats, des ateliers de cinéma et d’autres événements culturels. Avec sa cérémonie de clôture et sa remise de prix, le Festival international du film de Rojava ambitionne de devenir une plateforme incontournable célébrant à la fois le cinéma et la solidarité sociale.

Diyar Hesso, l’un des coordinateurs du festival, l’a décrit comme un point de convergence entre art et transformation : « Le festival est devenu non seulement une célébration cinématographique, mais aussi un outil de changement social et un acte de mémoire collective », a-t-il déclaré. Hesso, également cinéaste et membre de la Commune du film du Rojava, s’est entretenu avec ANF au sujet de la création du festival, du cinéma révolutionnaire qui a émergé avec la révolution du Rojava et du concept de cinéma communautaire né des cendres du cinéma Amûde.

Le thème de cette année est « Histoires partagées et cinéma libre ». Pourquoi ce thème ?

C’est à la fois une explication et un appel. En parlant d’« histoires partagées », nous souhaitions relier la mémoire locale à la mémoire collective de différents peuples. Ce qui se passe au Rojava n’est pas seulement local ; ce sont les histoires partagées de toute la région, voire du monde. Nous traversons tous les mêmes expériences de douleur, d’espoir et de résistance. Le « cinéma libre », quant à lui, représente une position indépendante de toute autorité, tant dans son contenu que dans son mode de création. Le cinéma ne trouve son véritable sens qu’entre les mains de ceux qui pensent et créent librement. C’est pourquoi notre festival est aussi une invitation, un appel à se rassembler autour d’histoires partagées.

Combien de films ont été sélectionnés pour le programme de cette année ? Comment la sélection a-t-elle été effectuée et où auront lieu les projections ?

Sur 120 candidatures, 81 films ont été sélectionnés pour la programmation de cette année. Parmi eux, 21 documentaires, 7 longs métrages kurdes, 8 productions syriennes, 8 longs métrages internationaux et 37 courts métrages. Les projections auront lieu pendant sept jours au Centre culturel et artistique Mihemed Shexo et à la salle de cinéma Tev-Çand Mesopotamia de Qamishlo. La sélection de cette année met en avant des thèmes tels que la résistance, la quête de liberté, les migrations et les luttes sociales.

Pourriez-vous nous parler de quelques-uns des films marquants de la programmation de cette année ?

Notre film d’ouverture sera Heval Bırako . Son scénario, écrit par le journaliste camarade Nazım et inspiré d’une histoire vraie, a été produit par la Commune du cinéma du Rojava et réalisé par Numan Yiğit. Par ailleurs, le documentaire Hemo, également produit par la Commune, sera présenté en avant-première au festival. Dans la section consacrée au cinéma syrien, plusieurs films longtemps interdits ou inédits seront projetés pour la première fois sur grand écran au Rojava.

Comment les réalisatrices ont-elles contribué, et comment un langage cinématographique centré sur les femmes a-t-il pris forme ?

Au cœur de la révolution du Rojava se trouve la libération des femmes. Cette année encore, on peut affirmer que les femmes ont insufflé l’esprit même du festival. Dans la section Cinéma syrien, on retrouve des films de réalisatrices telles qu’Özlem Arzeba et Soleen Yusuf. Les femmes ont été actives non seulement derrière la caméra, mais aussi à toutes les étapes, du comité du festival à la conception des décors, en passant par la sélection des films. De ce fait, le langage, l’esthétique et l’essence même du festival ont été façonnés par le regard émancipateur des femmes.

Comment est-il possible d’organiser un festival au Rojava en temps de guerre ?

Le Rojava est actuellement soumis à un blocus massif imposé par l’État turc et le régime syrien. Routes et frontières sont fermées, empêchant de nombreux réalisateurs, acteurs et producteurs d’assister physiquement au festival. Pourtant, nous surmontons ce blocus grâce à la solidarité. Nous recevons le soutien de différentes régions du Kurdistan (Nord, Sud et Est), de la Coopérative du cinéma libanais, ainsi que de cinéastes et collectifs d’artistes allemands. Traduction, coordination et ateliers sont le fruit d’un effort collectif. Ce festival est l’expression concrète de cette solidarité.

L’ouverture du festival coïncide avec l’anniversaire du massacre du cinéma Amûde, ce qui doit avoir une signification symbolique, n’est-ce pas ?

Oui, cette année, nous inaugurons le festival le 13 novembre, date anniversaire du massacre du cinéma Amûde. En 1960, 283 enfants périrent dans l’incendie du cinéma. Nous n’oublions pas cette douleur, car le cinéma du Rojava est né de ces cendres. Le phénix est le symbole du festival, car les cendres de ce cinéma incendié ont donné naissance à une nouvelle vie. Chaque film est un souffle de résistance en mémoire de ces enfants.

Pourriez-vous nous parler de la section scénarios et des catégories de prix ? Comment ces sections encouragent-elles les jeunes cinéastes ou les nouveaux collectifs ?

Le festival de cette année divise les films en deux grandes catégories : les films en compétition et les séances spéciales. La section consacrée au cinéma syrien n’est pas en compétition ; ses films seront présentés dans la section « Panorama ». Au sein de la compétition, des prix seront décernés dans cinq catégories, dont celles du meilleur scénario, du meilleur long métrage et du meilleur court métrage.

Le concours de scénarios est organisé séparément pour les courts et longs métrages. Par ailleurs, des prix seront décernés dans les catégories respectives des films kurdes, des documentaires et des films internationaux. Les films hors compétition feront l’objet de projections spéciales.

Parmi les prix décernés figurent le « Meilleur film » et le « Prix Sırrı Süreyya Önder pour la démocratie et les droits de l’homme » dans la catégorie Film international ; le « Meilleur long métrage » et le « Prix Mazdek Ararat pour le travail dans le cinéma » dans la catégorie Film kurde ; le « Meilleur court métrage » et le « Prix Menice Haco pour le courage des femmes libres » dans la catégorie Court métrage ; et le « Meilleur documentaire » ainsi que le « Prix Halil Dağ pour le cinéma libre » dans la catégorie Documentaire.

À travers son concours de scénarios, le festival vise à soutenir les jeunes cinéastes émergents, à encourager l’écriture de scénarios et à inspirer une appropriation créative du processus de réalisation cinématographique.

Que signifie, selon vous, le cinéma communautaire dans le contexte du Rojava ?

Le cinéma est par essence collectif. Mais au Rojava, ce collectivisme dépasse le simple cadre de la production : il est devenu une forme de solidarité sociale. Lorsqu’une histoire naît ici, elle n’appartient plus à un seul individu ; elle devient l’histoire du peuple. Certains films racontent l’histoire de nos amis tombés en martyrs, tandis que d’autres reflètent les tragédies vécues par la population. Notre mission est de transformer ces histoires en créations collectives.

En tant que Commune du cinéma du Rojava, nous considérons le cinéma comme un moyen de reconstruire la mémoire d’un peuple, un moyen de reconstruire la mémoire collective par l’art.

Quel espoir nourrissez-vous pour l’avenir du festival ?

Le mouvement cinématographique né de la révolution du Rojava est encore en quête de son propre langage, de son esthétique et de sa forme. On pourrait l’appeler « Cinéma de la modernité démocratique », ou encore « Cinéma révolutionnaire ». Une chose est sûre : ce cinéma est né du cœur du peuple.

D’Amûde à aujourd’hui, nous avons toujours considéré le cinéma comme un outil de résistance et un moyen de reconstruction sociale. Et nous savons que le cinéma du Rojava n’est plus seulement la voix du Rojava, mais la voix collective de tout le Moyen-Orient. Nous organisons un festival en pleine guerre, rassemblant la mémoire d’un peuple, le souvenir des enfants, la lutte des femmes pour la liberté et la force collective du cinéma. Le Festival international du film du Rojava n’est pas un simple événement artistique ; il est la reconstruction même de la vie, de la résistance et de l’espoir. (ANF)