TURQUIE / KURDISTAN – La paix n’est pas seulement le silence des armes, mais la fin de la peur et de la colère, rendue possible par la vérité, la justice et la participation authentique de la société, écrit le journaliste kurde Hüseyin Salih Durmuş dans l’article suivant.

« Défendre la paix est le plus grand combat : c’est le combat pour réprimer, chez les autres comme en soi-même, les pulsions grossières de l’ambition et les désirs instinctifs de violence, et le combat pour résister à la honte de ces forces de la barbarie qui prétendent être les gardiennes de la soi-disant civilisation. »

Jean Jaurès, janvier 1914

Jean Jaurès (1859-1914), l’une des figures marquantes du mouvement socialiste français, était connu pour ses positions pacifistes et pour avoir dénoncé l’injustice de l’affaire Dreyfus impliquant un officier juif. Le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, il fut assassiné par un nationaliste.

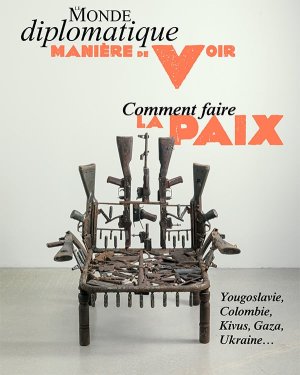

Ses propos, placés aux côtés du numéro spécial de juin du Monde diplomatique [Manière de Voir], dont la couverture est « Comment faire la paix ? », révèlent une vérité commune : la paix ne naît jamais dans une sérénité toute faite.

Une sculpture en forme de trône, construite à partir de vieux fusils et de canons, nous rappelle cette réalité : la paix ne peut être construite au milieu des ruines, des traumatismes et de l’incertitude, qu’avec volonté et courage.

Aujourd’hui, les débats sur la paix qui émergent en Turquie prennent forme au cœur de cette dure réalité. Le fardeau le plus lourd d’un nouveau processus de paix ne repose pas sur le peuple, mais sur les parties impliquées, et en premier lieu sur l’État. Car les tentatives insincères tout au long de l’histoire de la République n’ont pas été oubliées. Le peuple kurde a vu la paix promise à maintes reprises, puis refusée à maintes reprises.

Tout récemment, des guérilleros tombés au combat ont été rendus à leurs familles dans des sacs poubelles, des villages ont été incendiés, et les cas non résolus de disparitions et d’exécutions extrajudiciaires restent une mémoire vivante. Tout processus qui s’ouvre sans justice, sans la reconnaissance de la vérité, se transforme en une épreuve humiliante et douloureuse pour les populations.

La paix ne s’enracine pas dans l’oubli, mais dans la confrontation et l’instauration de la justice. Rappeler cette réalité est une obligation.

Un article publié le 2 août par le média Numedya24, intitulé « Observations sur le processus de paix à Serhat », a montré comment cette fragilité est ressentie encore plus durement dans les régions frontalières comme Serhat et Hoçvan.

Faik Bulut a observé que les villageois et les structures locales tentent de participer au processus en répondant à leurs besoins quotidiens, comme l’agriculture, l’élevage et les soins de santé. Pourtant, malgré l’espoir, ils nourrissent un profond sentiment de méfiance. L’absence de mesures concrètes de la part de l’État après la cérémonie d’incendie soulève une question cruciale : « Est-ce sincère cette fois-ci ? »

Le message du peuple est clair : le peuple kurde aspire déjà à la paix. L’enjeu n’est pas de le convaincre, mais de répondre à cette volonté par un courage politique et des mesures concrètes.

À ce stade, l’impact limité des milliers de réunions organisées par le parti démocrate-démocrate (DEM) devient évident. Les observations sur le terrain indiquent que ces réunions se déroulent souvent de manière hiérarchique et sans préparation, ce qui restreint la liberté d’expression.

Ce qui sera décisif ne sera pas le nombre de réunions, mais la force des symboles authentiques. Aucun rassemblement ne peut avoir le même impact que celui de Besê Hozat [une cadre du PKK ayant dirigé 30 combattant.e.s du PKK ayant déposé les armes en juillet dernier au Kurdistan irakien], qui a mis le feu aux poudres et s’est personnellement impliquée dans le processus. Il est évident que les structures organisationnelles du Mouvement pour la Liberté ne peuvent se substituer à l’initiative et à l’influence créées sur le terrain.

À la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM), une commission a été créée sous le titre « Solidarité nationale, Fraternité et Démocratie » dans le cadre de l’objectif d’une « Turquie sans terreur ». Pour l’instant, cela est présenté comme une étape majeure.

Pourtant, les archives de la TBMM révèlent une histoire lourde, jalonnée de meurtres non élucidés, d’incendies de villages et de disparitions forcées, survenus bien avant la naissance de certains membres actuels de la commission. L’ouverture de ces archives, conservées sous l’autorité du président de l’Assemblée, Numan Kurtulmuş, révélera que le premier meurtre non élucidé connu de notre histoire récente est celui de l’enseignant Sıddık Bilgin, torturé et assassiné. L’incident inventé impliquant le major Ali Şahin a également été révélé à l’époque, et grâce aux protestations persistantes des députés du Parti populiste social-démocrate (SHP), le sujet a été inscrit à l’ordre du jour parlementaire après plusieurs jours de manifestations.

Les efforts visant à apaiser les blessures profondément symboliques, comme l’audition des témoignages de personnalités comme Eren Keskin et Ercan Kanar, témoins consciencieux et dévoués des années 1990, même si la pleine responsabilité n’est pas recherchée, pourraient constituer des mesures simples mais cruciales pour surmonter la crise de confiance actuelle. Là où la population adhère déjà à la paix, la véritable question est de savoir si la volonté et le courage politiques existent.

Dans le même numéro du Monde diplomatique, Serge Halimi décrit avec acuité la gauche européenne comme une masse « désarmée », soit s’alignant sur le discours des puissances dominantes face à la guerre, soit sombrant dans le silence. Selon lui, cette gauche a perdu son indépendance et en est venue à approuver de fait les politiques des gouvernements auxquels elle s’opposait autrefois.

En Turquie, de nombreux milieux, souvent qualifiés de « gauche », connaissent un sort similaire. Enfermés dans les limites d’un discours étatique, évitant une véritable confrontation avec la question kurde ou se repliant sur une rhétorique démocratique abstraite sous prétexte d’« éviter la crise », ces milieux ne parviennent pas à répondre avec courage politique à la volonté de paix déjà présente au sein de la population.

Comme l’a averti Jean Jaurès, si la plus grande lutte pour la paix consiste à supprimer les pulsions grossières chez les autres et en nous-mêmes, alors le premier ennemi que la gauche en Turquie doit surmonter est sa propre peur et sa propre soumission.

Comme le rappelle Benoît Bréville dans la même revue, la plupart des guerres ne se terminent pas par une victoire absolue, mais par des accords négociés qui, aussi fragiles et incomplets soient-ils, mettent fin à la violence. Les analogies historiques sont souvent invoquées pour exacerber les tensions ; pourtant, une paix véritable ne peut se construire sur des impositions unilatérales, mais seulement autour d’une table où les deux parties partagent le fardeau et la responsabilité.

Le processus de paix en Turquie ne peut s’enraciner que grâce à une telle compréhension. Ce qui est à rechercher n’est pas la victoire, mais une négociation équitable.

Pendant la guerre civile libérienne, sous la direction de Leymah Gbowee, des milliers de femmes d’origines ethniques et religieuses diverses se sont rassemblées au sein du mouvement « Femmes pour la paix ». Après des années de violence, les femmes ont exprimé leur revendication de paix sur les marchés, dans les églises, les mosquées et dans les rues ; elles ont forcé les dirigeants politiques à s’asseoir à la table des négociations.

Les mots de Gbowee restent frappants : « Nous avons rappelé aux hommes en quête de pouvoir qui étaient les véritables maîtres du pays. » En Turquie aussi, la volonté de paix existe déjà au sein de la population, notamment parmi les femmes. Ce qui manque, c’est une représentation courageuse de cette volonté au plus haut niveau politique.

La paix n’est pas seulement le silence des armes, mais aussi la fin de la colère et de la peur. Une paix juste n’est possible que par l’acceptation de la vérité, l’instauration de la justice et la participation réelle de la société au processus.

En fin de compte, comme par le passé, ce processus rappelle à notre génération sa responsabilité avec les mots de Frantz Fanon, boussole à la fois théorique et pratique dans la lutte pour la liberté contre le colonialisme : « Chaque génération doit, dans une relative obscurité, découvrir sa mission ; l’accomplir ou la trahir. » (ANF)